【钢城文博】探寻赵家泉村“牟国故城遗址”的历史

发布时间:Jun 29, 2022 | 作者:

古国消逝,其迹犹存,

在钢城区的赵家泉村,

有一处国家级重点文物保护单位,

牟国故城遗址,

据史料分析,

牟国是我国历史上最古老的封国之一,

距今已有两千多年,

汶水汤汤,流走了这一带先人的悲欢。

来到牟国故城遗址,跨越千年的时空,

我们仿似与古人对话,

感受这一方山地的厚重历史。

牟国故城遗址位于济南市钢城区辛庄街道赵家泉村,在2013年,被国务院公布为全国重点文物保护单位。

来到赵家泉村,在村碑上可以看到:“村北有牟城遗址,系春秋时期牟子国故城。”村碑旁边的“省级文物重点保护单位——牟国故城遗址”石碑上如此记载:“牟国故城遗址南北长六百二十米,宽五百二十米,原城墙高十二米,底宽十五米,顶宽四米,有东、南、北三个城门,原为牟氏部落住址故为牟国。”

故城建在高台地上,北、西两面临牟汶河,城南的半部被村庄叠压。城址呈长方形,南北长620米,宽520米。城墙用土夯筑而成,原高8米,顶宽3-5米,有东、南、西北3个城门。城东、南墙外有城壕,宽约5米,深约3米。西、北两面以水为壕。城内的东、南、西北门的三条路相交,形成Y字形路。城内建筑因未发掘,布局不详。城内北部较高,城中部的一片地,村民称之为官场地。南城门呈凹字形,似瓮城,总高约15米。现仅存西北角一段残墙基,高约2米,上宽1-2米。城始建于商朝,是牟子国的都城,曾出土新石器时代的磨制石器、周代的陶罐、陶鬲,有大量商周时期的绳纹陶片、鬲足,有汉代的陶片与墓砖,还有唐代的瓦当。

牟国起终

-封国-

牟国是牟族历史上最早有文字记载的牟氏之国。《莱芜县志》载:“牟子国故城在县治东二十里,牟汶曲中。春秋桓公十五年,牟人来朝。此其故都也。”《中国地名大辞典》载:牟,周国名,子爵,汉高祖元年(前206年)置牟县。《汉书·地理志》载:“泰山郡牟县,故牟国也。”从这些历史资料分析,牟国是我国历史上最古老的方国之一,其立国时间应在周以前,周初续封为子国,即“牟子国”。

《世本·氏姓篇》记载:“牟子国,祝融之后。”《左传》昭公十七年记载:“郑,祝融之墟也。”殷周大战时期,牟人参加了战争,其首领为姜子牙手下的千户,助周取得胜利。此后,为加强对东夷的统治,周朝进行了大规模的分封,牟人就是在这一时期,作为盟邦被分封到莱芜的,主要是为了加强对东夷诸部的统治,封爵为子爵,从此开始了牟子国的历史。

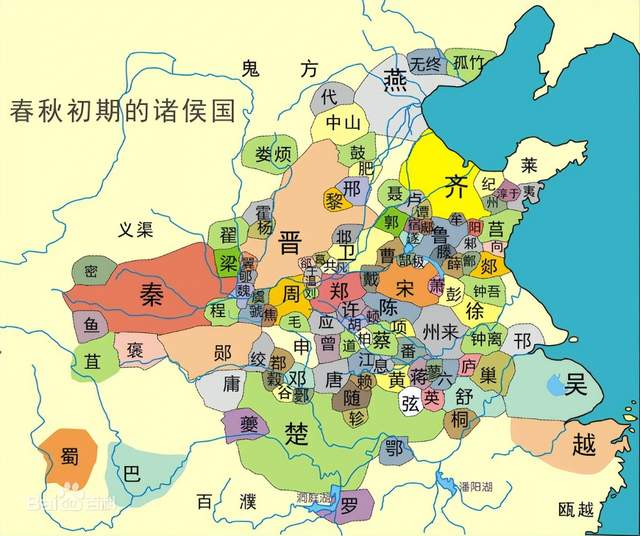

春秋初期诸侯国

-齐鲁附庸-

春秋时期,随着周朝礼乐崩坏,国与国之间战争连绵,许多小国均在战争中沦为大国的附属国。牟国在经历了西周400多年的安定生活后,这一时期,也不可避免地成为了鲁国的附属国。《春秋》就有桓公十五年“牟人来朝”、僖公五年“公孙兹如牟娶焉”的记载。

牟国处于齐鲁两个大国之间,饱受两国战火的苦难,同时,由于齐鲁力量的悬殊,作为鲁国附庸的牟国,以后实际为齐国控制,时间大约在长勺之战后、艾陵之战前,即公元前684年至公元前486年间,长勺之战时鲁军尚能把战场放在牟国的长勺之地与齐军交战,说明此时牟国实际在鲁国控制下。而到艾陵之战时,齐军已将牟国的艾邑作为战场,说明此时牟国实际已为齐国控制了。

-东迁-

《山东古国考》载:“牟本在今莱芜,齐迁之于福山,遂名东牟。”牟子国何时东迁,史料上无确切记载,通常的观点认为,牟国东迁是在公元前567年,齐灵公灭莱之后,没有后顾之忧的齐国,掉头西扩,攻击鲁国北部边境地区,先后进行了“城之战”、“防之战”、“崔杼攻鲁”等一系列吞并战争,牟国在这个时期,为齐所控制,从此开始了东迁的历程。牟国东迁安丘后,可能由于不断扩大居住疆域,出于战略的考虑,齐人不得不再次逼迫牟人东迁,《路史》中记载为“牟逼近临淄,乃迁于东海”。于是,牟国再次踏上东迁的旅途。这次东迁还有一个目的就是齐国为了攻击鲁国,并抗击与鲁国联盟的吴国,扫清山东半岛中部战场的障碍。从史料分析,二次东迁时间大约应在公元前558-公元前548年间,东迁的目的地是今山东省烟台市的牟平区、福山区一带,这里原为莱子国的土地,莱人南迁后,这里便成了牟人的最终居住地。《通典州郡典记载》:登州今理蓬莱县。春秋牟子国也。战国属齐。秦属齐郡。汉以下并属东莱郡。大唐武太后分莱州,置登州,或为东牟郡。

-灭国-

数次东迁也未能挽救最终灭国的命运。到春秋末期,龟缩在胶东半岛一角的牟子国仍然被强大的齐国吞灭,而《路史·国名纪》记载的“牟,子国,楚灭之,为附庸”。此时的牟国已为齐人所占据,可能已没有牟人存在了。