【钢城区文化馆】中国书法6

发布时间:Feb 6, 2024 | 作者:

第六章 简帛文开通古今隧道

据东汉史学家班固《汉书·艺文志》记载,秦篆(小篆)源于史籀(石鼓),但与石鼓又有明显的区别,“是时始建隶书矣,起于官狱多事,苟取省易”。近年来大量出土的简牍、帛书证明了秦代在使用统一文字小篆的同时,还使用一种辅助文字秦隶。它是在战国秦文字的简率写法上形成的。

《尚书·周书·多士》明确指出,殷商先王已使用册和典。甲骨文、金文的“册”①②是编简的实物象形。“典”③④象把册放在矮几上或人用手捧册的样子。文献记载与文字形状说明早在商代已出现和使用简牍。简牍文字由来已久,它是有别于契刻文字的另一类手写文字。

把竹或木削成细长条,每根竹木片叫简,把简用绳穿连在一起,称册(策)。《史记》记载孔子读《易》,因为翻阅遍数多,以致连接简的熟牛皮条(韦)断了多次,“韦编三绝”遂成为勤奋学习的代名词。1978年湖北随县曾侯乙墓出土了240件竹简,每根长72~75厘米,宽约1厘米左右,每根简上只书写一行。这些战国早期的竹简是现知年代最早的竹简实物。版牍是薄木板,尚未写字的叫版,已写上字的称牍,一般为长方形,亦称“方”,每方上是一篇短文章。按照古代的习惯,100字以内的文章写在版牍上,100字以外的则书写于简策。中国是农业国,纺织业特别发达,帛、缣、缯等织造物是另一类书写的物质载体。简牍笨重,携带、保存困难;帛书、缯书轻便,剪裁大小由之,折叠舒卷自如,但价格昂贵,使用不及前者普遍。简帛文是竹简、木牍、帛书的简称。早期简帛文和契刻文字同样作为官方正式使用的典雅文字。随着文字应用范围的日益广泛,掌握文字人群的扩大,工具简单、书写方便的简帛文逐渐脱离了庙堂,成为民间日常的流行文字。

秦曾侯乙墓简局部

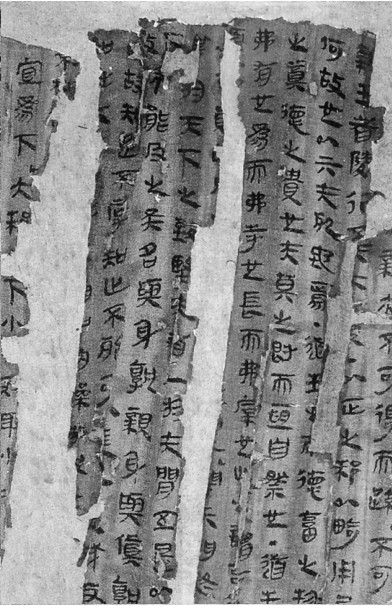

云梦睡虎地秦简局部

春秋战国社会突变,政局风起云涌,时代提出了高速度传播信息的要求。毛笔书写的便宜使其成为人们首选的书写形式,连笔、简笔等快写的书写方法开始出现,并为更多人接受。简帛文酝酿并出现了隶变。隶变是指大篆有了简化、草化、快速化的改变,它是毛笔书写的产物,顺应了历史的潮流。1986年长沙子弹库出土了战国末年方形帛书,1980年四川青川县郝家坪出土了战国中期秦墓的木牍。无论是楚帛还是秦牍,这些战国简帛遗物上的文字和1975年出土的湖北云梦县睡虎地竹简上的秦隶十分接近。简帛文的隶变透露了文字新世纪的曙光。

过去有一种传说,认为秦隶是一个叫程邈的人创造的。据说程邈是下邽(今属陕西)的一个下层官吏,因为犯罪在云阳(今属陕西)监狱中被关了十年之久。他在狱中作隶书三千字,上奏朝廷。秦始皇认为可行,释放了他,并任命他为御史,参加文字改革。他创造的文字被称为“隶书”,有人说是由于程邈曾为“徒隶”(囚犯),也有人说是因为这类文字由“隶人”(胥吏,指下层小吏)专用。这些说法都缺乏实证,带有很大的片面性,事实上任何一种字体都不可能是一个人的创造发明。还是东汉末年大书法家蔡邕的说法接近事实,他说:“程邈删古之隶文。”近年来大量出土的实物证实了蔡邕的看法;秦以前已有隶书,程邈只是进行了整理。秦始皇文字改革的禁令针对六国的古文字,并未涉及正在隶化的简帛文。相反,秦始皇在以小篆统一六国文字的同时,命程邈把民间秦文字简率写法的新因素集中起来,使之系统化,初步形成了一种独立的新字体,这就是秦隶。它的出现是为了适应当时“军书交驰”“羽檄纷飞”“官狱多事”的政治需要。避繁难、趋省易是它的基本特征,反映了秦人办事讲求效率的时代风尚。小篆和秦隶同为秦始皇文字改革的两大产物。小篆严谨、稳妥,用于严肃、庄重的场合,如诏书、勒石、刻碑、教材;秦隶简约、便捷,大量应用于政事公务、法律条文、诉讼判词以及私人著作。

1975年,湖北云梦县睡虎地第11号墓棺中出土了1150枚竹简,大部分完好。简长23~27厘米,宽0.5~0.6厘米,每简书写一行,每行字数不等。墓主喜是文职小吏,生活在战国末到秦初。古文献上有秦隶的记载,但此前究竟是何等模样,谁也没有见过,谁也说不清。这批竹简的出土以实物形式证明了秦隶的存在,并以众多性和完整性全面展示了秦隶的风采。这是书法史上一大重要发现。

秦隶以方折的笔道(笔运行的轨迹)解散篆书圆转的笔道,笔道方或圆是隶和篆的根本区别。隶书用笔出现了方折,它截断了篆书均匀的圆线,化弧线为直线,如“者”⑤、“凡”⑥等全框架或半框架结构的字,右上角变篆的转为折,明显作两笔写。

多样、随便的秦隶活跃于规范森严的小篆刚占统治地位的时代,对小篆的冲击很大

秦隶行笔变篆文的缓慢为奋进短速,落墨出现了轻重缓急的变化。横画起收笔稍驻,形成了蚕头雁尾的雏形。“十”⑦字长横起笔重按,“札”⑧字末笔粗重,尤其“种”⑨字,蚕头雁尾已相当分明。

秦隶结构大部分与篆书相近,“丁”⑩是典型的篆形。但也有不少简率的写法,“生”⑪字出现了连写,“不”⑫字的对称式结构省减了右边的点画,“钱”⑬字右部上的戈撇变屈为直。

秦隶字形不稳定,既有篆文式的长形,又有方形,甚至还有扁形。“爱”⑭字保持了长方形,“得”⑮字已趋方正,“夕”⑯字扁平可爱。即使同一字,长短形态也各异,以“可”字为例,有的稳重⑰,有的伸出长脚⑱。

除简帛文外,由下层小吏书写的秦汉诏版(尤其是秦二世时)、度量衡器皿上的文字也开始了隶变。

多样、随便的秦隶活跃于规范森严的小篆刚占统治地位的时代,对小篆的冲击很大。小篆的趋于解体预示着篆书的生存空间日益缩小。如果说小篆是甲骨文以来篆文的总结,它的短促生命宣告了古文字系统的趋于终止,那么,秦隶的流行则开启了通向今文字系统(楷、行、草)的隧道。

马王堆汉墓帛书局部

临沂银雀山汉简局部

在汉隶成熟之前,社会上流行的隶书是秦隶。1972年长沙马王堆出土的西汉早期竹帛书中的《老子》甲本笔势纵横酣畅,点画左右分张;1972年山东临沂银雀山武帝初年汉墓出土的《孙膑兵法》撇捺夸张,隶意日趋浓烈。现代有人为区别有波挑的汉隶,称它为“古隶”。

古隶大量出现在竹简、木牍、帛书上,从这个角度来说,可以统称它为“简帛文”。

回忆与思考

-如何区分“简”、“册”、“版”、“牍”?

-简帛文隶变是怎样出现的?隶与篆的根本区别在哪里?试列表比较秦隶与秦篆。