【钢城区文化馆】中国书法9

发布时间:2024-3-9 | 作者:

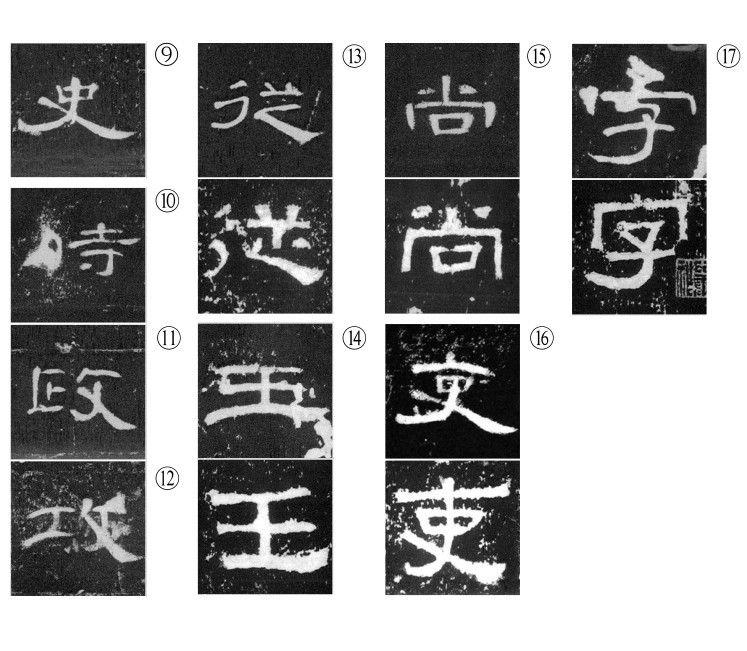

一碑一奇,唯我汉隶

汉隶是以数量众多、品类各异、审美意趣浓厚、书刻时间集中为特色的。清代王澍在《虚舟题跋》中曾说过一段值得玩味的话:“隶法以汉为极,每碑各出一奇,莫有同者。”所谓一碑一奇,绝不是夸张语。汉隶以宽阔的胸怀,海纳百川,每块汉碑都有独特的风貌,完全可以说,有多少种汉碑,就有多少种风格。现在《史晨碑》之外,再撷取几种,作一番解读。

《曹全碑》与《张迁碑》两碑风格截然不同。

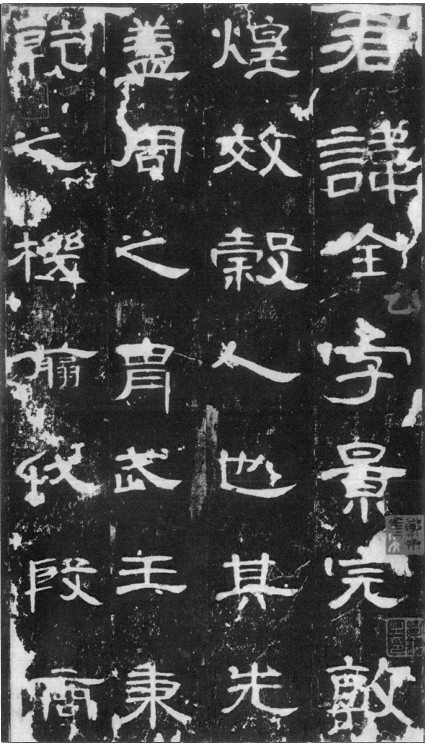

《曹全碑》全称《汉郃阳令曹全碑》,是东汉王敞等人为郃阳令曹全(字景完,敦煌效榖人)纪功载德的碑刻,立于灵帝中平二年(185),明万历初出土于陕西郃阳(今合阳县)莘里村,现藏西安碑林。《曹全碑》出土较晚,字迹多完好,锋棱如新,为汉碑中难得的保存较完整的碑刻。《张迁碑》是《汉故榖城长荡阴令张君表颂》的简称,张迁(字公方,陈留己吾人)除榖城长、迁荡阴令,榖城故吏韦荫等人于中平三年(186)为他刊石立表。原石在山东东平县,明万历年间出土,现移山东泰安岱庙。这两碑的树立都不是政府行为,而是由下层书吏集资书刻的。所不同的,前者是为现任上司歌功颂德,后者是对前任上司功德的思念与赞扬。

汉曹全碑局部

汉张迁碑局部

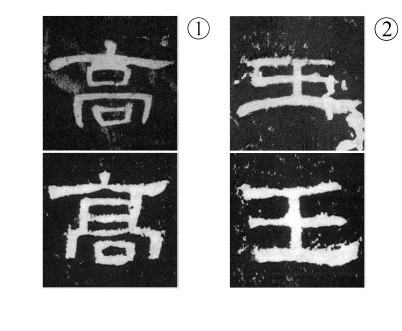

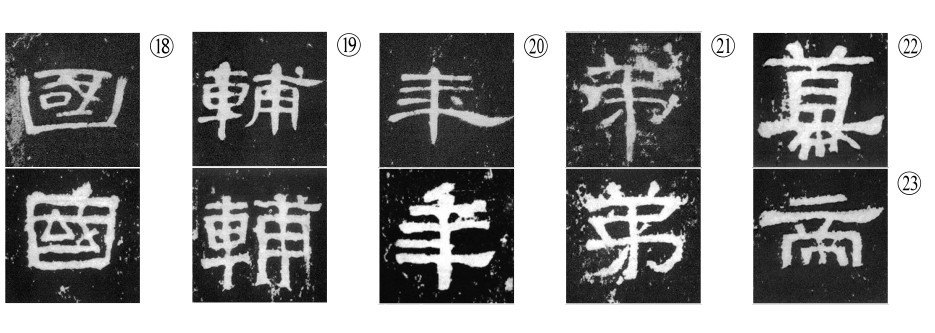

细看高、王两字,两碑差异泾渭分明

《曹全碑》以圆笔为主,起笔多用裹锋圆转,折笔处圆转不露棱角,蚕头雁尾夸饰,捺笔放纵,圆而长。《张迁碑》是方笔的典型,无论起笔还是收笔都呈方形,直来直去,方折如刀切馒头。蚕头不明显,雁尾不丰腴,稍纵即收。点以方形、长方形出现,尤以三角形点居多,出笔锋利,极似尖锐小石从高空掷下,力度与动感极强。转折处多见直角,如二木相契,紧密而牢固。方头、方角、方折组成刚强劲健的形态。“高”①字在两碑中情态明显相异(同字比较,《曹全碑》字在前,《张迁碑》字在后,后同)。

《曹全碑》点画圆润,往往有一定的弧度。尤其是横画,外形多微呈拱形,取势上托,平捺的弧度更大,形如拱桥。点画运行时内在的起伏甚小,行走平直。《张迁碑》则相反,点画方峻,内在起伏明显。平捺上下两边有很大不同,上边较平直,下边逐渐上提至中段有一个制高点,随后向右迅速下降,出现一个钝角,至末端略重按即戛然而止,往右上方挑出。横画略见弧度,以下沉势为主。细看“王”②字,两碑差异泾渭分明。

同样的字在曹全碑中体势以工整平稳见长,在张迁碑中却以古拙朴茂的姿态出现

(一)腾挪大小

《曹全碑》体势以工整平稳见长,同一字中同类点画的斜度、走势较划一,点画间距基本一致,同类部件的大小、形态也趋同一,并以对称式出现,部件安排稳重,没有大起大落的变化。“风”③、“间”④诸字很见特色。而同样的字在《张迁碑》中却以古拙朴茂的姿态出现。“风”⑤的五横五竖长短、斜度走势不一,间距大小相异。“间”⑥的相同部件左小右大,左正右斜,中间的“月”以倾斜势倒向左边,为较小的“![]() ”增加了砝码,并以右上角的上耸支撑了右侧的“

”增加了砝码,并以右上角的上耸支撑了右侧的“![]() ”,整个字在七颠八倒中求得动态的新平衡。“焕”、“常”等字更是挪动错位的典型。

”,整个字在七颠八倒中求得动态的新平衡。“焕”、“常”等字更是挪动错位的典型。

“焕”⑦字组织形态发生了变化,以上下结构出现,“火”部右倾被压缩并移位于上,与同向稍右侧的“![]() ”组成上半部,下半部“大”的横捺稍向右上运行;撇、点均以直线形式出现,一并移动于右,撇冲向上部,占据了上包下结构中两点留下的空间,左边的点则化为较垂直的短竖,缓解了上半部右倾的侧势。“常”⑧字上下间左右错位严重,倾侧相反,拙趣盎然。

”组成上半部,下半部“大”的横捺稍向右上运行;撇、点均以直线形式出现,一并移动于右,撇冲向上部,占据了上包下结构中两点留下的空间,左边的点则化为较垂直的短竖,缓解了上半部右倾的侧势。“常”⑧字上下间左右错位严重,倾侧相反,拙趣盎然。

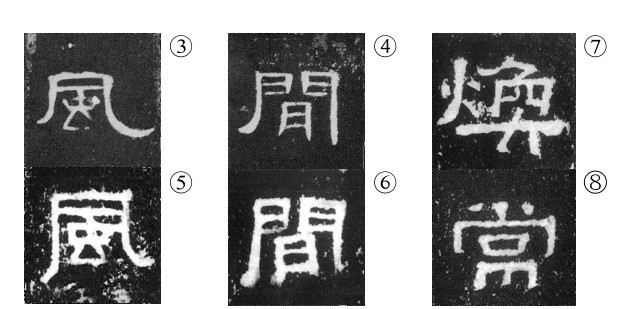

(二)字形状态

《曹全碑》字形较扁平,中心点画聚攒紧缩,一般点画安排得短小,撇捺尽情向左右伸展。“史”⑨字的“口”被压得小小的,左右两边框呈向下放射式;左撇先直稍有右弩势,然后成钝角形向左延伸,构成前短后长的竖弯撇;捺向右下展开,远远落在撇的水平线之下。至于“时”、“政”、“攻”之类左边缺乏长撇的字,采取或改变点画形态(“时”⑩字左边的短竖由斜撇替代,“日”严重欹侧,以右为依靠),或变换点画走向(“政”⑪字左边“正”的末笔平横以斜上姿态出现),或更改点画的分割比例(“攻”⑫字左边的横被竖分割以前长后短形式出现),自动调摄了视觉向左的延续。

《张迁碑》字形颇见方正,这固然与它蚕头雁尾、撇捺不如《曹全碑》那样张扬有关,如“从”⑬字。而主次演示、横势走向、分割态势、间距紧松的不同也是自然的习惯。两个“王”⑭字,长横短竖主次分明,然竖画长短的分歧,决定了两碑字形相异。半框架结构的横左右拓展,两短竖的走向、长短界定两碑见扁见方,如“尚”⑮字。同一个“吏”⑯字,撇捺相交点高低形成撇前后长短不一的差异,决定了两碑形态的纵横。“字”⑰字三横间距有疏有密,两碑个性顿现。

曹全碑字形较扁平,中心收紧,撇捺伸展;张迁碑字形颇见方正,二者有较大差异

曹全碑结构安排上紧下松,张迁碑则以上松下紧为常见

(三)框架情貌

框架或半框架结构,在《曹全碑》中往往呈圆弧形,《张迁碑》中却多表现为倒梯形。前者框架左右两边以外拓为主,也偶见内![]() 。无论何种圆弧形态,采用一边或几边不封口的情况也常见。加上点画细劲,框架内注重紧缩留白,更显明朗萧疏。后者倒梯形各边衔接处密封性特强,点画又粗重,留白明显减少。但由于四边形各边的长短、走势、斜度有很大的区别,框架内点画穿插揖让,在笨拙中却见灵巧。对比两碑中“国”⑱、“辅”⑲诸字,各自特征鲜活。

。无论何种圆弧形态,采用一边或几边不封口的情况也常见。加上点画细劲,框架内注重紧缩留白,更显明朗萧疏。后者倒梯形各边衔接处密封性特强,点画又粗重,留白明显减少。但由于四边形各边的长短、走势、斜度有很大的区别,框架内点画穿插揖让,在笨拙中却见灵巧。对比两碑中“国”⑱、“辅”⑲诸字,各自特征鲜活。

《曹全碑》结构安排上紧下松,《张迁碑》则以上松下紧为常见。“年”⑳、“弟”![]() 等字,前碑重心安置在上半部,后碑重心落于下半部,不仅仅因为居中一竖有长有短,更重要的是末横或首撇的上移或下落。至于《张迁碑》中“幕”

等字,前碑重心安置在上半部,后碑重心落于下半部,不仅仅因为居中一竖有长有短,更重要的是末横或首撇的上移或下落。至于《张迁碑》中“幕”![]() 、“帝”

、“帝”![]() 等字,风格特征更是一目了然。

等字,风格特征更是一目了然。

平整的《曹全碑》不等于缺少生气,时或可见匠心的意趣,“夷”![]() 字的同字异形、“暴”

字的同字异形、“暴”![]() 字的特长、“颛”

字的特长、“颛”![]() 字的歪斜、“诸”

字的歪斜、“诸”![]() 字同类点画的变异,“恩”

字同类点画的变异,“恩”![]() 、“功”

、“功”![]() 等字的左右、上下移位,“岳”

等字的左右、上下移位,“岳”![]() 字结构的更改、“凤”

字结构的更改、“凤”![]() 字重心的变换等都从不同角度打破了过于平稳导致的沉闷,产生动态的活力。《张迁碑》也并非只有朴拙,间或有较平整的安排,“啬”

字重心的变换等都从不同角度打破了过于平稳导致的沉闷,产生动态的活力。《张迁碑》也并非只有朴拙,间或有较平整的安排,“啬”![]() 字同类点画(结构)走势、粗细、间距基本一致,“贡”

字同类点画(结构)走势、粗细、间距基本一致,“贡”![]() 字左右对称较均匀等,可使过于奇拙带来的视觉惊骇趋于平静。

字左右对称较均匀等,可使过于奇拙带来的视觉惊骇趋于平静。

曹全碑时或可见匠心的意趣,张迁碑也间或有较平整的安排

综上分析,《曹全碑》如长袖善舞的舞女,甩水袖、展披幔,正在翩翩起舞,一举手、一投足,温柔如水,风情万种。其轻灵飘逸,仿佛将随风而去;婉畅通润,又可感受到舞曲的旋律。《张迁碑》似舞台上走矮步的丑角,面目奇丑,步姿却妩媚可爱。

《石门颂》素有“隶中草书”(康有为《广艺舟双楫》)之称,这是极有见地的,为观赏《石门颂》指点了迷津。

《石门颂》全称《故司隶校尉楗为杨君颂》,东汉桓帝建和二年(148)的摩崖石刻,由王升撰文,记录了司隶校尉杨孟文主持修复褒斜栈道的功德,原刻在陕西褒斜谷石门崖壁上,解放后因原址兴修水库,整幅刻石被凿下移至汉中博物馆。

《石门颂》被誉为“隶中之草”,并不是指隶书中的草体,而是因为它写得豪放不羁,用笔圆劲放纵,飘逸多姿,结体洒脱自然,奇肆横溢,富有勃勃的生机。

《石门颂》游刃于篆隶之间,用笔有方有圆。它的运笔沿袭了篆法,采用等粗的圆线。由于是摩崖(指在山崖石壁上镌刻文字),凿刻痕迹特浓。逆锋起笔,行笔缓慢遒劲,提按明显,收笔回锋,线条虽细,却劲挺有力,如万年枯藤。波画在收尾顿处略为粗些,蚕头雁尾偶见放肆;点画间的转折用隶书的折而不用转,这都是方笔的表现形式。圆润与方折巧妙地融为一体,既瘦劲遒丽,又敦厚朴实。

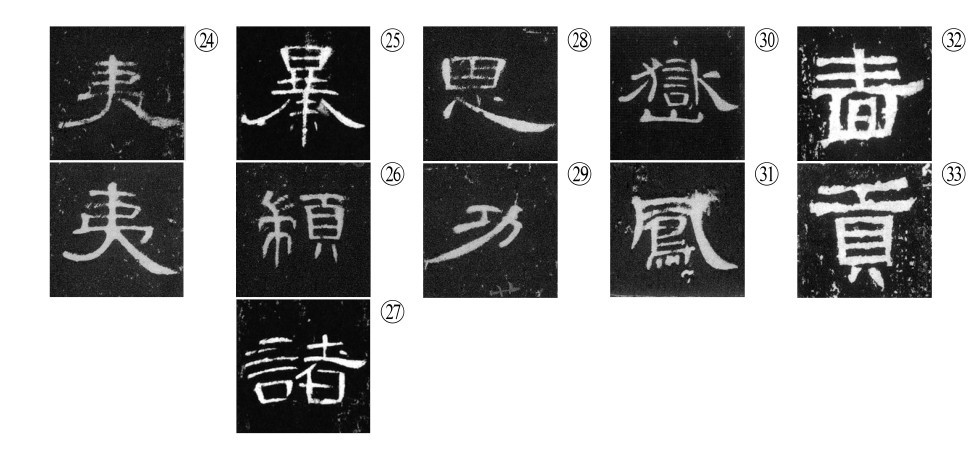

汉石门颂局部

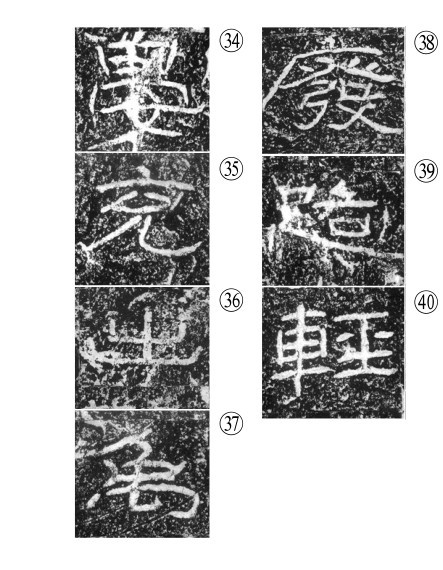

《石门颂》恣肆开张,疏朗有度。它既注意了文字外部点画的舒展,又重视内部结构的开阔,外伸与内松并举。扩展撇捺长度,改变点画的方向与形态、变正为斜,肥笔的出现等是外伸常用的手法。“晏”![]() 、“充”

、“充”![]() 等字撇、捺(或竖弯勾)左伸右展,特长大,又呈左右对称式,如大鹏展翅,扶摇而上,抟击万里。“出”

等字撇、捺(或竖弯勾)左伸右展,特长大,又呈左右对称式,如大鹏展翅,扶摇而上,抟击万里。“出”![]() 字下部两短竖或化为较长弧线斜向左上,或保持短竖向右上斜出;“禹”

字下部两短竖或化为较长弧线斜向左上,或保持短竖向右上斜出;“禹”![]() 字下部左边的短竖变为撇,斜向左下;“废”

字下部左边的短竖变为撇,斜向左下;“废”![]() 字左边长撇化曲为直,逆笔直伸左下;“路”

字左边长撇化曲为直,逆笔直伸左下;“路”![]() 字左边末笔短横由长捺替代,向右延续,这些变形有助于字形的肆张;横画多的“轻”

字左边末笔短横由长捺替代,向右延续,这些变形有助于字形的肆张;横画多的“轻”![]() 字左下横往往变平直为斜上,把视觉引向左下,动态平衡了拱形的右捺。

字左下横往往变平直为斜上,把视觉引向左下,动态平衡了拱形的右捺。

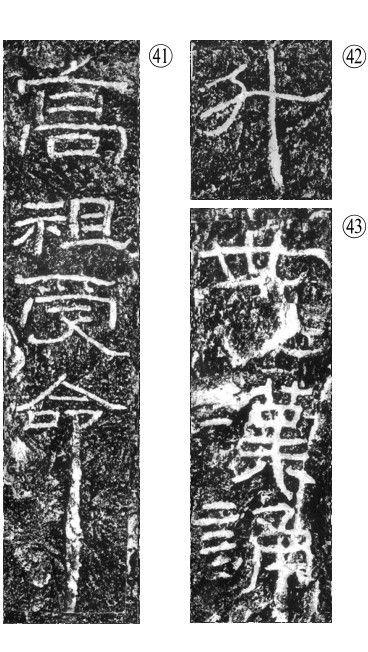

点画粗重且特长,即所谓的肥笔,在早期隶书(简椟)中时有出现,成熟的隶书(铭石体)不常见,而《石门颂》是少数有长肥笔的刻石。“高祖受命”![]() 中“命”的末笔纵毫下垂,上细下粗呈垂露状,长近两字。一方面是随字赋形,另一方面也传递了大汉帝国受命于天的豪情。“升”

中“命”的末笔纵毫下垂,上细下粗呈垂露状,长近两字。一方面是随字赋形,另一方面也传递了大汉帝国受命于天的豪情。“升”![]() 字末竖下伸半字,从中端开始特别粗重,其他三笔(短撇、长撇、长捺)均有一定的曲度,尤其是长捺,两头向左右下垂,中间有一个最高点,结尾处有稍大的停顿,一按即出锋,仿佛见壮士挑担,两头负重荷,小担悠悠,轻松行进。下垂又外倾的长竖与屈曲的三笔相映成趣,构成曲正之美。书写者随情而发,抒写了对撰文者的仰慕。“世世叹诵”

字末竖下伸半字,从中端开始特别粗重,其他三笔(短撇、长撇、长捺)均有一定的曲度,尤其是长捺,两头向左右下垂,中间有一个最高点,结尾处有稍大的停顿,一按即出锋,仿佛见壮士挑担,两头负重荷,小担悠悠,轻松行进。下垂又外倾的长竖与屈曲的三笔相映成趣,构成曲正之美。书写者随情而发,抒写了对撰文者的仰慕。“世世叹诵”![]() 中的“诵”处于句末,竖笔稍下推,曲张不平,既是结构开合的需要,也表达了书写者绵长的祝愿。《石门颂》中三处肥笔直抒性灵,浓郁强烈,折射了书写人豪放不羁、率真浪漫的禀性。

中的“诵”处于句末,竖笔稍下推,曲张不平,既是结构开合的需要,也表达了书写者绵长的祝愿。《石门颂》中三处肥笔直抒性灵,浓郁强烈,折射了书写人豪放不羁、率真浪漫的禀性。

恣肆开张,疏朗有度

石门颂是少数有长肥笔的刻石

内松采用的诸种手段

至于内松则采用了以下几种手段:

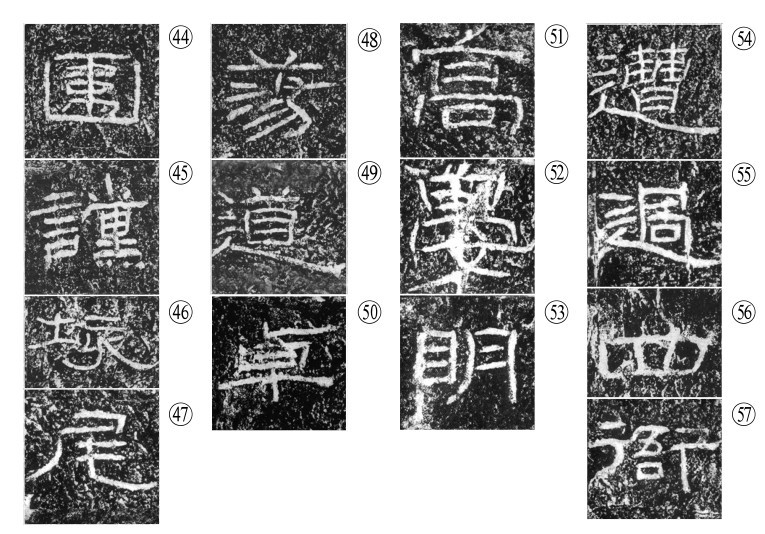

(一)紧缩内部结构

“围”![]() 字被包围的各结构被压扁,并收缩横画挤到中间,左右留有大片空白;左右结构的“谠”

字被包围的各结构被压扁,并收缩横画挤到中间,左右留有大片空白;左右结构的“谠”![]() 字逼仄“黑”上部等某些结构,使中间疏朗。

字逼仄“黑”上部等某些结构,使中间疏朗。

(二)部件参差

左右结构的“垓”![]() 字左边上升,字的左下出现开阔地带;上下结构的“尾”

字左边上升,字的左下出现开阔地带;上下结构的“尾”![]() 字左倾右侧。

字左倾右侧。

(三)部件错位

“荡”![]() 字左右各部分不安分,左穿右插,却又分别在中间的上部或左下右中产生空隙。密不通风、疏可走马的效果显现。

字左右各部分不安分,左穿右插,却又分别在中间的上部或左下右中产生空隙。密不通风、疏可走马的效果显现。

(四)全包半包的大框架结构往往采用不封口形式

“道”![]() 字被包围部分的“目”一角留白,“卓”

字被包围部分的“目”一角留白,“卓”![]() 字中部左上、右下开口,“高”

字中部左上、右下开口,“高”![]() 字各框架有一处,也有两处、三处开口,“晏”

字各框架有一处,也有两处、三处开口,“晏”![]() 字上框甚至产生了四面通风的情况。框架内部横画与左右两竖或两边或一边不相连接的情况更是随处可见,如“明”

字上框甚至产生了四面通风的情况。框架内部横画与左右两竖或两边或一边不相连接的情况更是随处可见,如“明”![]() 字。框架“潜虚半腹”,保持内部疏松,气流迂回畅通。

字。框架“潜虚半腹”,保持内部疏松,气流迂回畅通。

(五)省减简化点画

“遭”![]() 字被半包的上部两框架,中间以单竖出现,“过”

字被半包的上部两框架,中间以单竖出现,“过”![]() 字被包部分左边两短竖合为一曲折的长竖,都导致了中间宽敞。

字被包部分左边两短竖合为一曲折的长竖,都导致了中间宽敞。

(六)弧线的使用

“四”![]() 字左右两边短竖化直为曲,给中间留出大片空白。

字左右两边短竖化直为曲,给中间留出大片空白。

事实上,这种留白的手段往往不是单一的,而是多种手法同时交错使用,如“衙”![]() 字中间被逼仄部分与右边合为一体,并有上下参差,变左中右结构为左右结构,左边“彳”的竖变直为曲,右边“亍”中竖向右微倾,整个字中心攒聚,内部扩展个性特强。

字中间被逼仄部分与右边合为一体,并有上下参差,变左中右结构为左右结构,左边“彳”的竖变直为曲,右边“亍”中竖向右微倾,整个字中心攒聚,内部扩展个性特强。

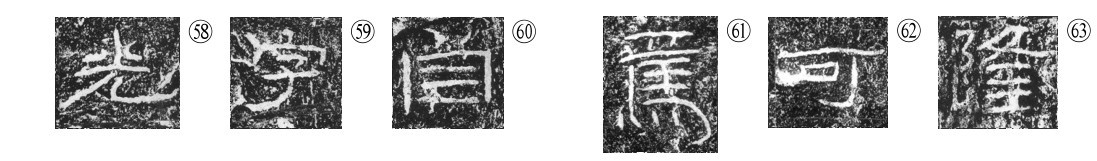

《石门颂》中某些字甚至出现了类似草式的写法。“光”![]() 字长撇直线斜下,结尾处向左上外挑,形成方折的小勾,笔锋再转向右边写弯勾,弯勾长伸与左撇呼应,勾连与意连相当明显。“字”

字长撇直线斜下,结尾处向左上外挑,形成方折的小勾,笔锋再转向右边写弯勾,弯勾长伸与左撇呼应,勾连与意连相当明显。“字”![]() 字首点作屈曲状,似乎是小点用牵丝与横折勾相连。“自”

字首点作屈曲状,似乎是小点用牵丝与横折勾相连。“自”![]() 字上部的倒三角点的斜势把气流从左上角引进,迂曲回流,从四边形外框西南、东南的窗口舒缓而出,畅通而洋溢,碑意的肆逸多姿得到了完美的体现。

字上部的倒三角点的斜势把气流从左上角引进,迂曲回流,从四边形外框西南、东南的窗口舒缓而出,畅通而洋溢,碑意的肆逸多姿得到了完美的体现。

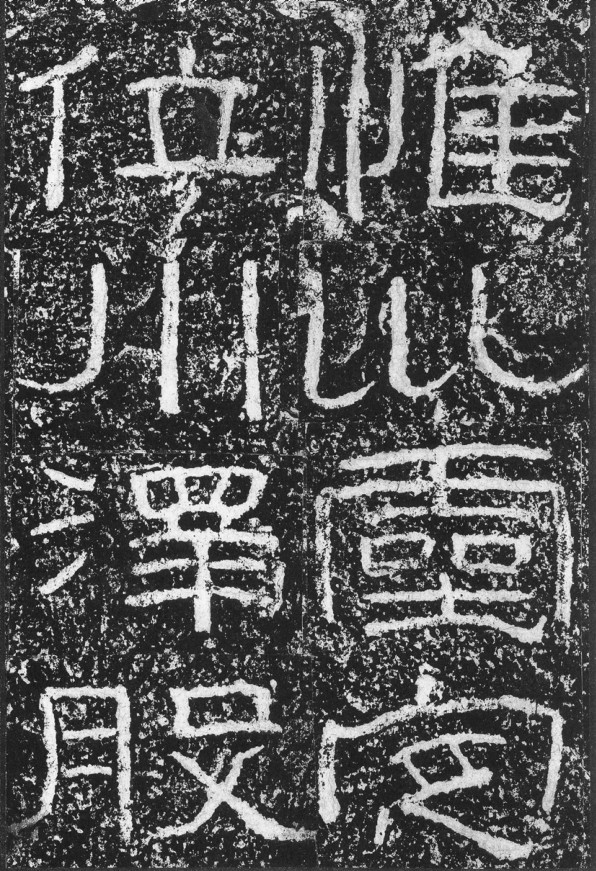

《石门颂》全文约六百字,22行,每行30字左右。由于外伸内松,字形大多呈扁形,尽管直行字数大于横列,整幅刻石仍略呈方形。刻石行间分明,字间高低错落,有行无列。一开始文字大小较统一,以后却忽大忽小、忽长忽短,有松有紧、有扁有方,或随字生形,或因结构而变换,或时出意外,却在情理之中。“焉”![]() 字壮大伟岸,如巨人居高俯视,神完气足;“可”

字壮大伟岸,如巨人居高俯视,神完气足;“可”![]() 字扁平矮小,亦可爱有致。“隆”

字扁平矮小,亦可爱有致。“隆”![]() 字写得较方正,胸中蕴含山脉走势,形之于笔端;“憘”字收敛了横捺,在上“咸”下“震”张扬的两斜捺中显得淡定

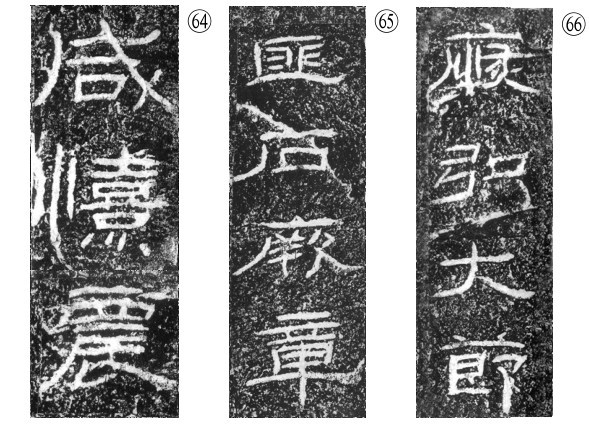

字写得较方正,胸中蕴含山脉走势,形之于笔端;“憘”字收敛了横捺,在上“咸”下“震”张扬的两斜捺中显得淡定![]() 。在“匪石厥章”

。在“匪石厥章”![]() 四字中,前三字的扁平与“章”字的夸饰作了对比。“恢弘大节”

四字中,前三字的扁平与“章”字的夸饰作了对比。“恢弘大节”![]() 四字则以较大的“恢”统辖了后三字。通篇文字形态多端,生动活泼,意趣横生,书写者的随意率真洋溢于字里行间。

四字则以较大的“恢”统辖了后三字。通篇文字形态多端,生动活泼,意趣横生,书写者的随意率真洋溢于字里行间。

行间分明,字间高低错落,有行无列

褒斜谷在陕西终南山,南口叫褒,北口称斜。东汉明帝永平四年(61)开斜谷,凿通石门,门穿山,长六丈多。此隧道为人类工程史的首创。秦汉以来子午道一直是关中通往巴蜀的交通要道,由于子午道行路艰险,东汉安帝延光四年(125)被废弃,此后褒斜道成为南来北往的要途。后西羌叛乱,桥梁断绝,杨孟文屡次上疏,终于修通。《石门颂》歌颂的是为民兴利、开山凿道、不畏艰险、龙门继踵的民族精神,书刻风格雄伟舒和、奇逸开阔。宏篇巨制的摩崖刻石与茫茫苍苍的终南山脉融合为一体,传递了汉人开发大西北的智慧、勇气、识见与胆魄!