花鼓锣子

“花鼓锣子”是莱芜市颜庄村流传的一种地方民间舞蹈,是集歌舞、说唱于一体的艺术表演形式。

清末民初时期,颜庄村位于莱(芜)新(泰)路主要冲,既是商贸来往、匠人聚散的重要集镇,又是迎神赛会、焚香祭祀的主要场所,经济较为发达,民间文化艺术自然活跃。当时有村民张凤旨、苗传美、刘俊田、杨春庆、吴庆乾等人酷爱民间艺术,时常聚在一起戏耍唱跳,自娱自乐,成为本村春节年关、迎神赛会活动的中心人物。经过多年的演练,他们逐步将乞丐的敲花鼓、艺人的打铜锣,卖鼠药人的耍旱伞、磨剪子人的打夹板等动态技艺融为一体,演变成一种独特的歌舞说唱表演形式,由于以花鼓、铜锣为主要演出道具和伴奏乐器,故取名:花鼓锣子。

“花鼓锣子”的第二代传人李圣儒老艺人讲卫生,他于1932年投师学艺时,听张凤旨老师曾说,“花鼓锣子”那时己流传了四十多年。以此推算,此舞形式已有百余年的历史,并逐步形成了自娱自乐的艺术传统。

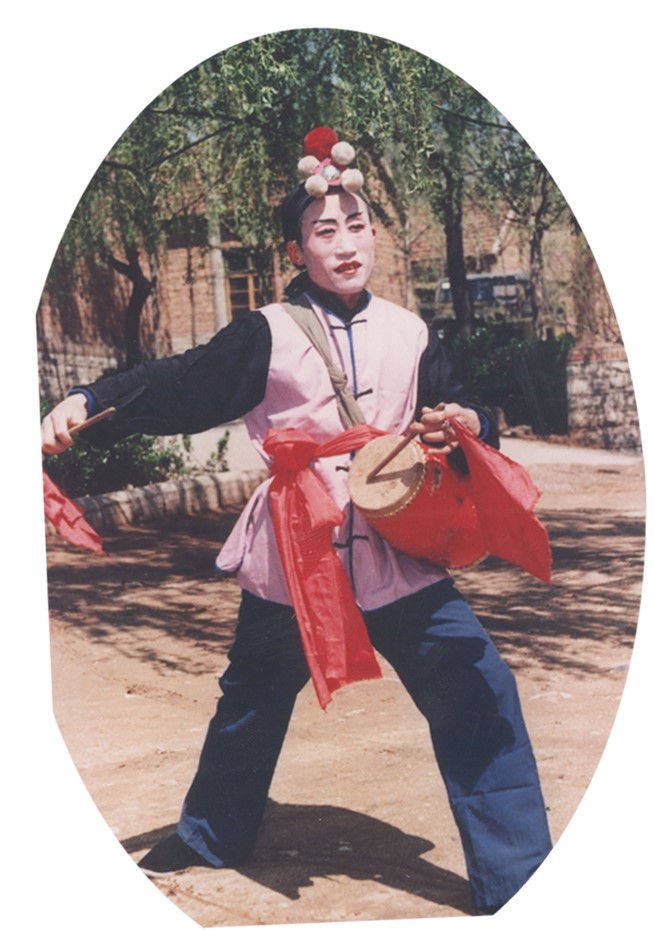

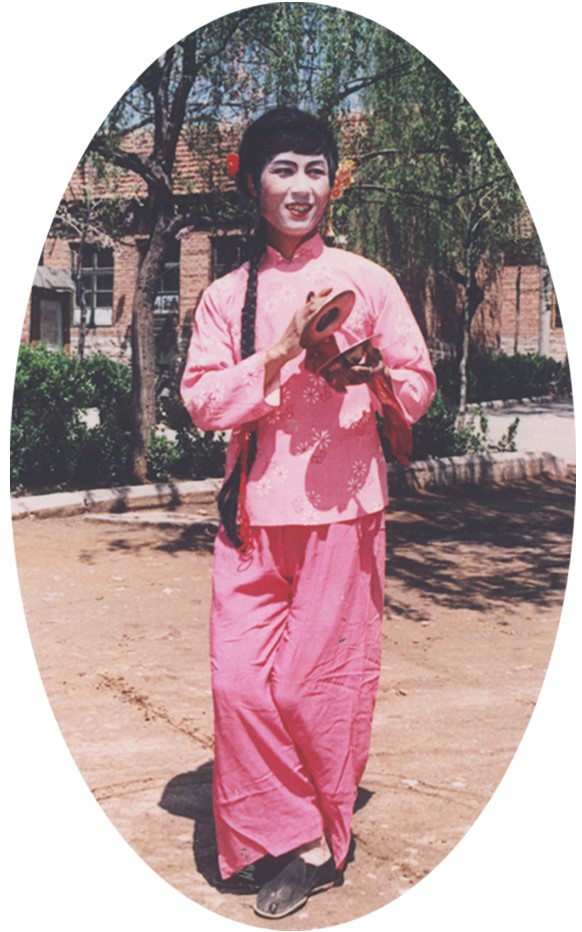

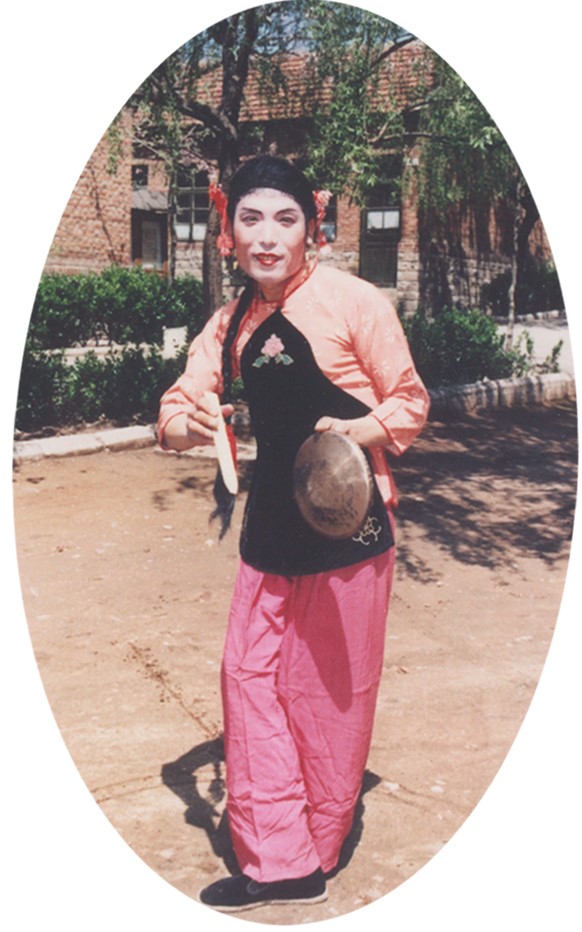

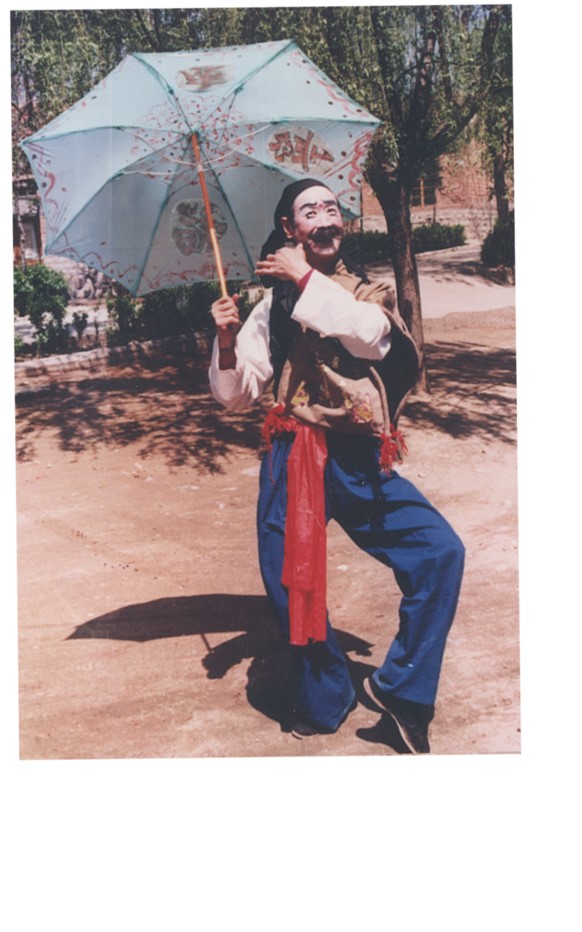

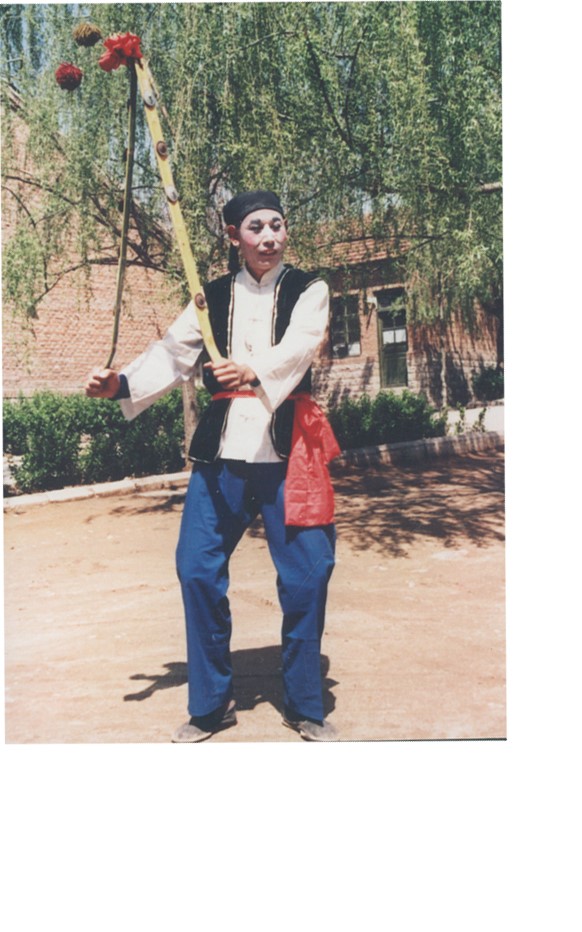

花鼓锣子的早期表演形式由五名演员说唱表演,演出时,锣鼓、唢呐开场演奏,演员上场即开始说唱表演,领舞者打腰鼓(武生扮相),打夹板与打伞者(丑角扮相),打小镲与打锣者(为花旦扮相,男扮女装)。以喜庆欢乐为基调,多演唱以风调雨顺、国泰民安、五谷丰登、六畜兴旺等为内容的唱词。

创史人之一张凤旨多扮演领舞者打腰鼓,他在表演技艺上有着与他人不同的独到之处,主要动作有:单腿跪打、前卧打(胳脯肘着地)、翻滚打等表演技巧。目的是赢得人们的开心,让村民多给些钱粮,一是用来养家糊口,二是用来添置道具和服装,通过表演获得精神上的满足。新中国成立后,随着历史的发展和时代的变迁,花鼓锣子表演队不再是为生活所迫,街头卖艺,而是用“花鼓锣子”这一独特的艺术形式来歌颂党和人民,赞颂美好生活,在不断的演出中取其精华,去其糟粕,使“花鼓锣子”得以继承发展,重放光华。正是这种独特的形式和内容赋予了它顽强的生命力,这是“花鼓锣子”延续至今的重要因素。

“花鼓锣子”历经百年,至今已有四代传人,演唱形式与艺术风格在传承中也有所发展和变化。创始人张凤旨与活跃于三四十年代的杨振秋、李圣儒、杨振文、崔庆吉、吴式松等第二代艺人,一直保持着即兴演唱、插科打诨、风趣幽默的原始演唱形式与风格。活跃于五六十年代的吴修贵、魏广润、李光前、李成业、吴茂福等第三代及七八十年代的第四代艺人,则随着历史的发展,在唱词及表演上有了较大出新。歌的部分时有时无,丑角也不复存在,打伞者则改扮为戴鼻卡胡,男扮女装改由女性登场(双手持彩扇),表演队伍不断扩大,由单一的五人表演发展为十几个、几十人表演,演出则分为剧场舞台和广场表演,两种有不同形式的艺术体现,动作出新,更具有时代特色,特别是大型广场演出,场面热烈,气势宏大,充分表现出“花鼓锣子”特有失望的风格及艺术魅力。

建国后,各级政府十分重视“花鼓锣子”这一独特的民间艺术。1956年—1976年间两次组织力量挖掘整理,并多次参加汇演,多次获奖,被列为山东省非物质文化遗产名录。

花鼓锣子的表演形式集歌舞、说唱于一体,在表演中见景唱景、见物说物,时歌时舞,穿插进行,即兴性很强,并伴有翘胡子(调情)等滑稽可笑的动作。曲调为鲁中民间小调,常用乐曲有“拜年歌”、“画扇面”等,数板多以民间故事、历史传说、日常生活等为内容的唱词,富有浓郁的乡土气息和生活情趣,花鼓锣子的早期表演形式由五名演员说唱表演,领舞者打腰鼓,为戏曲中的武生扮相;第二人打小锣(为花旦扮相,男扮女装);第三人打夹板(为丑角扮相,双手持夹板,用竹片制作高1.2米,宽6厘米);第四人打小镲(扮相与第二人相同,男扮女装);第五人右手握伞(扮相同第三人,右手握伞、左肩背条白色凡布褡子,旧时演出时用来装钱)。表演时,由鼓带领全体跑“龙摆尾”出场,即开始舞、唱、数板穿插进行表演。打鼓者掌握节奏与队形的变化;夹板、伞穿插说唱数板,众人和最后一句;小锣、小镲边舞边敲击手中乐器,既增添了表演色彩,又为演唱起到了掌握节奏的作用。

演出常用队形有“龙摆尾”、“ 字形串花”、“挖门式”、“转灯式”、“跑圆场”等队形。表演时先由锣鼓开场,打腰鼓者带领全体跑“龙摆尾”上场,即开始说唱表演。主要唱词是:“打起鼓来,敲起锣(哟),大伙上场,乐(呀么)乐呵呵,今天不把别的唱,哎……,唱一唱小俩口拜年歌。”打夹板者领说数板:“正月里,是新年,我给父老乡亲拜年,拜的好了你别夸,拜的孬了你多包涵”,最后大家合说,“多包涵”。数板后大家开始边舞边唱,既兴发挥,自娱自乐,风格独特,深受当地广大群众喜爱。