【钢城区文化馆】中国书法5

发布时间:Apr 5, 2024 | 作者:

第五章 小篆传递始皇帝的梦幻

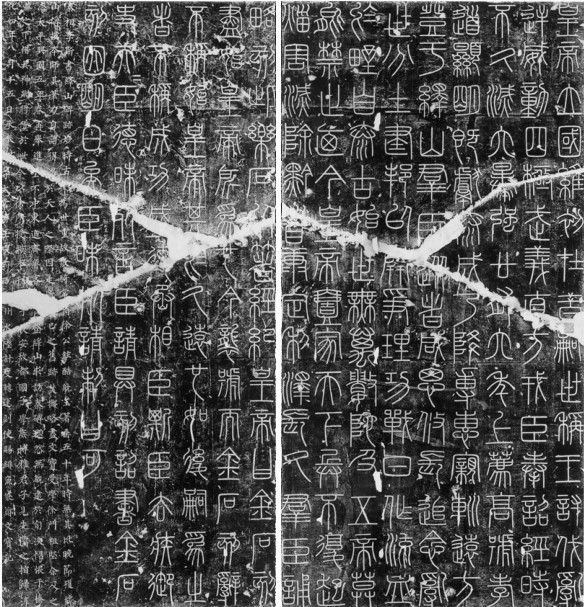

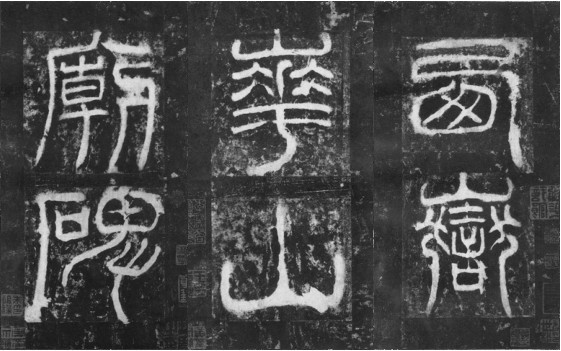

秦峄山刻石再刻本局部

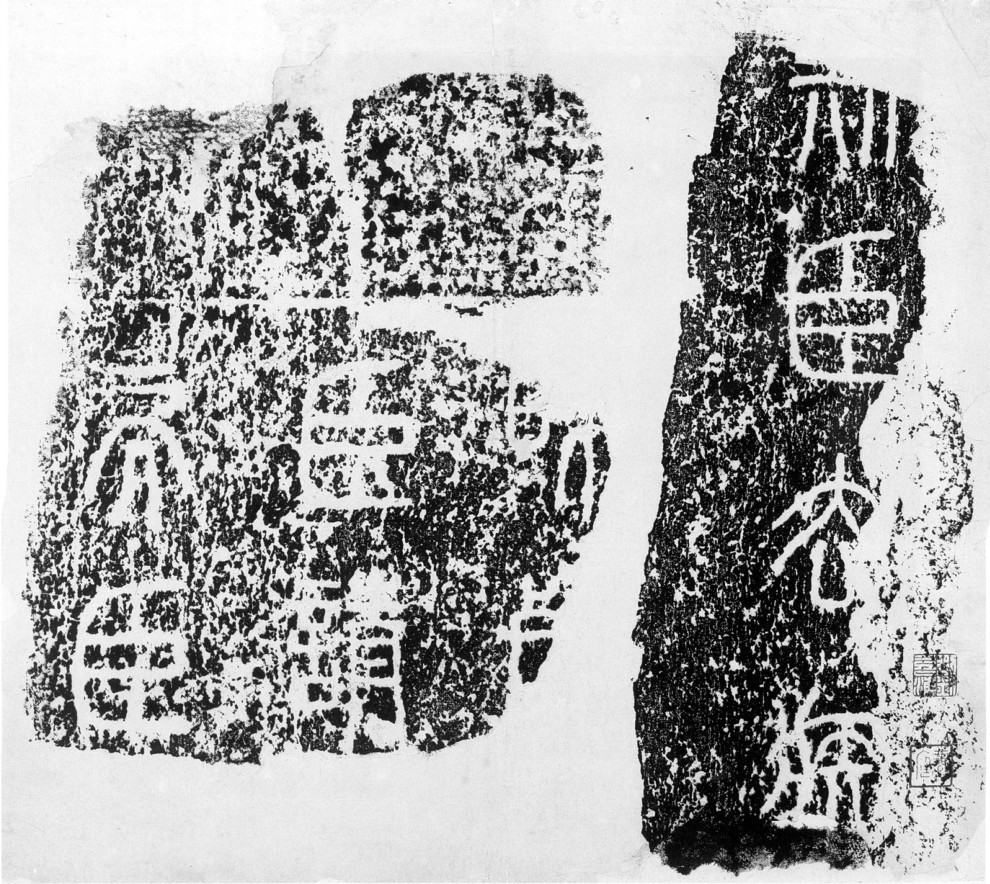

秦琅琊台刻石残本局部

公元前221年,秦始皇统一六国,结束了春秋以来数百年的分裂局面。为实现万世为帝、基业永恒的梦想,他采取了一系列加强封建中央集权、巩固统治的措施,“书同文”就是其中的一项政策。当时各地使用的大篆以及蝌蚪文等装饰性文字既不便书写又不统一,丞相李斯接受始皇帝命令,以秦国篆文(籀文)为基础,废除六国“不与秦文合”的异体,并对秦文字进行整理,强调规范与简化,颁布了一种法定的全国统一文字,这就是小篆,又称秦篆。由于这项文字改革工作是李斯主持的,小篆亦被称为“斯篆”。

秦王朝以法家为立国的主导思想,重视人力、崇尚武功、讲究实用是秦人文化意识和审美精神的特征。纪功载德,秦人舍弃青铜冶铸而采用勒石,正是这种时代风尚的反映。刻石可以就地取材,立时凿刻,工具、材料、场地、技术简单便利,在时间、财力、物力的损耗上大大低于冶铸。秦代的鸿篇巨制出现在石上,符合秦人一贯的办事讲实效的原则。

秦始皇在统一全国的第二年,即始皇帝二十七年(前220)巡视东南郡县,沿途刻石纪功。相传李斯手书的小篆刻石计有峄山、泰山、琅琊台、芝罘、碣石、会稽等六处七石。因年代久远,或原石已佚,或文字漫漶,模糊不清。现尚存《泰山刻石》与《琅琊台刻石》残石数块,分别藏于山东泰安岱庙和中国历史博物馆。现存《峄山刻石》与《会稽刻石》为再刻本,前者为宋初据五代摹本重刻,后者是清代以元重刻本为底本翻刻的。再刻本在形貌意态上有别原本却别有情趣,而且大体上保留了秦篆的风格面貌。

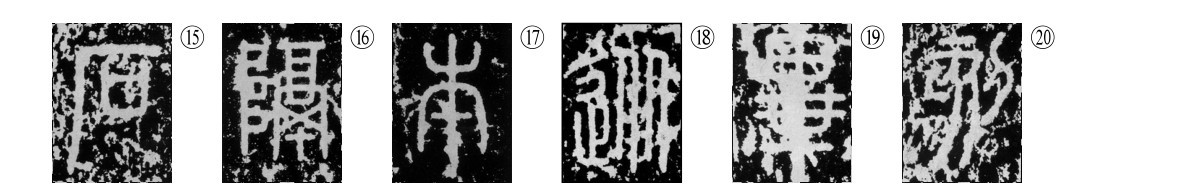

秦泰山刻石今存十字残本

《泰山刻石》又称《封泰山碑》《泰山篆》。始皇帝二十八年(前219),秦始皇登泰山,堆土筑坛祭天,在山南梁父山辟基祭地,举行了“封禅”大典,立石歌颂秦的功德。石四面环刻,自西至北、至东再至南。前三面是秦始皇诏书,第四面为补刻的二世诏书。原石在宋代尚存165字,清代乾隆年间一场大火,烧存仅10字,其中8字完好。现传世的为明代安国所藏宋拓本。

篆书最大特点是采用圆转的笔道,小篆也不例外。书写时裹锋用圆笔,细条粗细一致,无提按无波磔,看似柔细圆润,实则韧劲如筋。这种书写效果与当时的书写工具有关。1954年长沙左家公山战国墓出土了毛笔实物,笔头中间有似枣核的硬物,四周披上笔毛。湖北云梦出土的秦笔,管端已镌空成毛腔,有竹制笔套。传说秦蒙恬造笔,事实上是对笔的制作进行了改良,开始使用竹管与兔毛。毛少锋薄,落笔自然细劲。现代笔毛丰腴,书写小篆,可用笔尖,不宜重按。

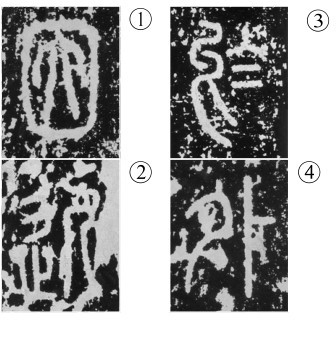

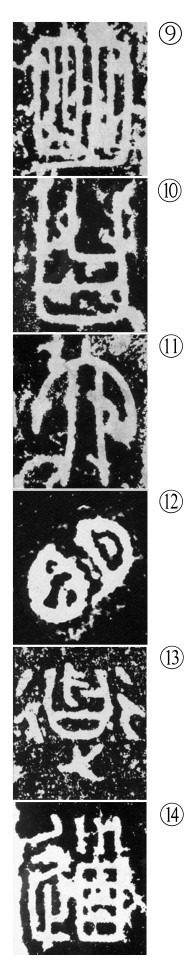

小篆仅一笔,有时是直线,有时为曲线。一般说来,横向线条平直,纵向、斜向线条可弯曲,四角转折处必以曲线出现,如“因”①字。笔画少的字,往往变直笔为曲笔,如“近”②字右边上部作两曲;有时可加大弯曲度,如“於”③字右边曲折缠绕,与左边构成斜正曲直、疏密大小的对比。“外”④字左半部的屈张与右半部的平直相映成趣。

小篆结构上下舒展,呈长方形。点画安排采取以下几种手段:

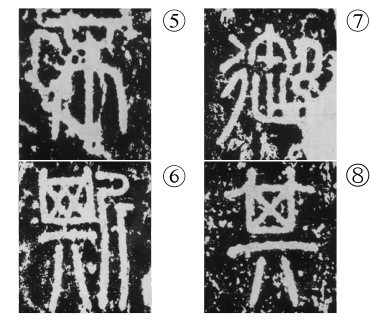

一、横短竖长:横画短促,竖画伸展,两者悬殊很大。独体字“不”⑤长短分流,“斯”⑥、“御”⑦等左右或左中右结构的合体字泾渭分明,上下结构的“其”⑧字为长形定势,下部两直线拉长,也顺理成章。

小篆仅一笔

小篆点画横短竖长

秦泰山刻石宋拓本局部

小篆结构上下舒展,点画安排横短竖长,上紧下松,在整饬规一中又存在着活泼的基因

二、延长短笔:因字赋形是汉字构字的原则,点画的长短差异会造成一片空白。小篆把某些短笔拉长,促使整字保持匀称。“明”⑨字右边“月”的中间一竖,“曰”⑩字四边形外框的两竖,均以长竖形式出现,“大”⑪字的末笔夸张性延伸。

三、变斜为正:有些字的部件外形不规则,小篆作了适当的改变。“明”字在大篆中(《毛公鼎》)⑫左右两部分都有欹侧;小篆(见⑨)把这两部分都作长方形处理,合为四角呈弧形的长方形。大篆的“道”⑬(《散氏盘》),各部件在七歪八斜中组合成球形,奇趣可爱;小篆⑭则扶正了各部件,严肃划一。

四、上紧下松:小篆的线条集中在字的上部,下部往往是自由伸展的垂脚;横画多的字上部紧缩,下部舒展。前者如“石”⑮字,后者如“隔”⑯字。

五、字形横竖的比例符合黄金分割的原则,容易产生美感:小篆每字横与竖的比例,《泰山刻石》为2:3左右,《琅琊台刻石》约为5:3,在黄金律的近似值之间。

长方形的小篆左右对称(“本”⑰字),点画间隔均匀(“从”⑱字竖画间距划一,“毕”⑲字横画距离相近),并且强调了避虚让实(“刻”⑳字左右上下参差),在整饬规一中又存在着活泼的基因,不乏秀丽、飞腾。

小篆的章法有行有列,行距大于字距,整体工稳,分行又明显。

“画如铁石,字若飞动”,唐代书法评论家张怀瓘对李斯小篆评价中肯,为后人提供了鉴赏小篆的正确途径。

小篆的规整划一、均衡森严是秦王朝大一统政治的产物,象征封建中央王权的强化。然而始皇帝万万料不到,在他死后的第四年(前206),他的“二世、三世、至千万世、传之无穷”的宏大理想与万代帝业就被大泽乡篝火燃起的烈焰焚烧得寸土寸灰。随着秦王朝的覆灭,小篆的应用与推广也失去了暴力政权的凭依。作为规范文字,小篆在历史长河中占有统治地位仅仅是短暂的十四五年。这固然与秦祚短促以及政府的强制推行所引起的逆反心理有关,但绝不能排除小篆本身的缺陷。小篆的规范整肃影响了书写速度,小篆的简约又达不到雷厉风行时代对时效的追求。因此,尽管小篆在秦朝作为法定文字,应用于教育、度量衡的器皿以及勒石上碑,但它始终未能占据一统天下的地位。大篆、秦隶和小篆一起成为秦代通行的三大字体。西汉初,小篆的使用仍延续了一段时间,但它的使用范围逐渐从日常书写转到需要保持庄重的碑额和印章。以后各代承袭了这一使用规律,小篆只有在篆刻艺术中才得到游刃有余的发展。

西岳华山庙碑篆额

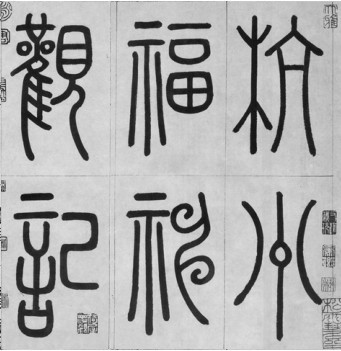

元赵孟頫杭州福神观记篆额

回忆与思考

-怎样理解小篆是秦王朝一统政治的产物?

-小篆的结构特征是什么?点画安排采取了哪几种手段?试自找字例说明。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法6

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法4