【钢城区文化馆】中国书法15

发布时间:2024-4-15 | 作者:

南朝风神可餐,遗石亦堪称雄

二王以后,南朝书坛王字的余烈遗风,方兴未艾。唐书法家窦![]() 在肃宗即位之初(756-757)曾目睹过南朝名家真迹,其中宋25人、齐15人、梁21人、陈21人,比所见晋代名家真迹63人超过19人。这些人有的是王氏后代(如羊欣为王羲之外孙,智永是王羲之七世孙),有的是王氏亲朋故旧(如庾氏、郗氏、谢氏家族),有的是二王崇拜者(南朝帝王、宗室、朝臣大都以二王追随者自居,如晋桓温、宋明帝、梁武帝推崇大王,宋文帝、齐高帝赞誉小王)。在他们的提倡、支持、身体力行下,二王书风席卷了江南朝野,尤以小王为甚,婉丽妍媚成为南朝书风的主流。

在肃宗即位之初(756-757)曾目睹过南朝名家真迹,其中宋25人、齐15人、梁21人、陈21人,比所见晋代名家真迹63人超过19人。这些人有的是王氏后代(如羊欣为王羲之外孙,智永是王羲之七世孙),有的是王氏亲朋故旧(如庾氏、郗氏、谢氏家族),有的是二王崇拜者(南朝帝王、宗室、朝臣大都以二王追随者自居,如晋桓温、宋明帝、梁武帝推崇大王,宋文帝、齐高帝赞誉小王)。在他们的提倡、支持、身体力行下,二王书风席卷了江南朝野,尤以小王为甚,婉丽妍媚成为南朝书风的主流。

刘宋的羊欣、范晔、谢灵运,南齐的王僧虔,梁代的萧子云、陶弘景,陈代的江总、顾野王、智永等是这一时期的代表人物。

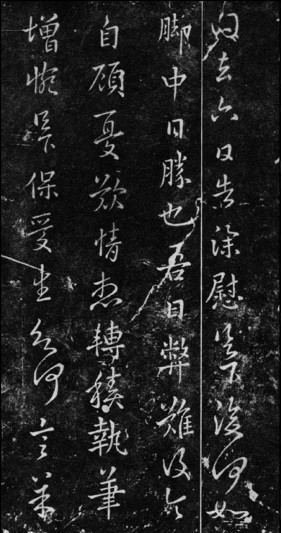

羊欣,字敬元,泰山南城(今山东费城西南)人。他12岁时到吴兴,做太守的舅舅王献之十分喜欢他。一个夏日,羊欣躺在凉席上睡午觉,王献之进来,见小外甥睡得正香,身上新做的薄绢内衣,洁白而光滑,映着篾青,仿佛是一轴已装裱的手卷。他忍不住叫醒羊欣,让他脱下白绢衣,一番挥洒,绢上留下了好几段墨迹。小羊欣看呆了,缠住舅舅要他教授书法。王献之喜欢小外甥的执着,笑着答应了。在舅舅的指点下,羊欣书法突飞猛进。他的今隶、行书写得特别好,受到社会的普遍认同。有人出高价购得王献之的作品,经人鉴定,原来是羊欣的墨迹,那人还是高高兴兴的,一点不失望,因为王献之墨迹在羊欣成名时已很难求得,所以社会上流传着“买王得羊,不失所望”的谚语。羊欣的手笔现已绝迹,据以上传说以及梁武帝“欣书如婢学夫人”的批评,他的书法创意性不强,顶多只是王献之书法的克隆。但他是著名的书法理论家,著有《采古来能书人名》一卷,收录了自秦至晋有名的书家69人,是我国书法史上第一部简略的书家评传。他对恩师兼舅父的评价是“骨势不及父,而媚趣过之”。

南朝羊欣暮春帖局部

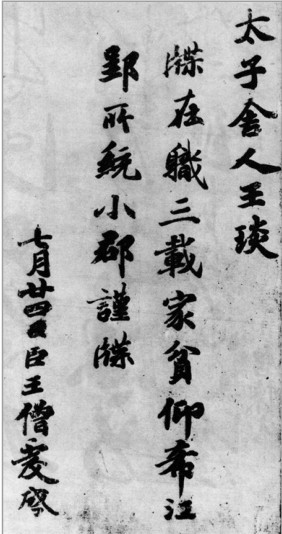

南朝王僧虔太子舍人帖唐摹本

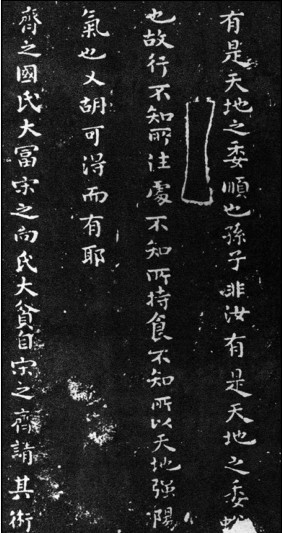

南朝萧子云列子局部

谢灵运,东晋名将谢玄的孙子,谢安的侄曾孙,陈郡阳夏(今河南太康)人。东晋南迁,移籍会稽,袭爵封康乐公。他的母亲姓刘,刘氏也是王献之的外甥女。他幼年寄养在外祖父家,深受小王书法的熏陶,真书、草书十分媚好。他经常背临在中书省(执掌机要、发布政令的机构)看到的王献之手书的表章。出于仰慕,也曾溜进文件库,用自己临写的文件和真迹调换,竟然没有人发现。后来,掉包行为不慎泄露。改朝换代后,刘宋的第三代皇帝宋文帝向他索取小王的真迹,他不得不献出来。他又是名诗人,擅长写田园小诗。每有新诗文,常手抄笔录,宋文帝看到后,高兴地把它们称为“二宝”。北宋末年,皇宫内院还藏有他的草书《古诗帖》一卷。

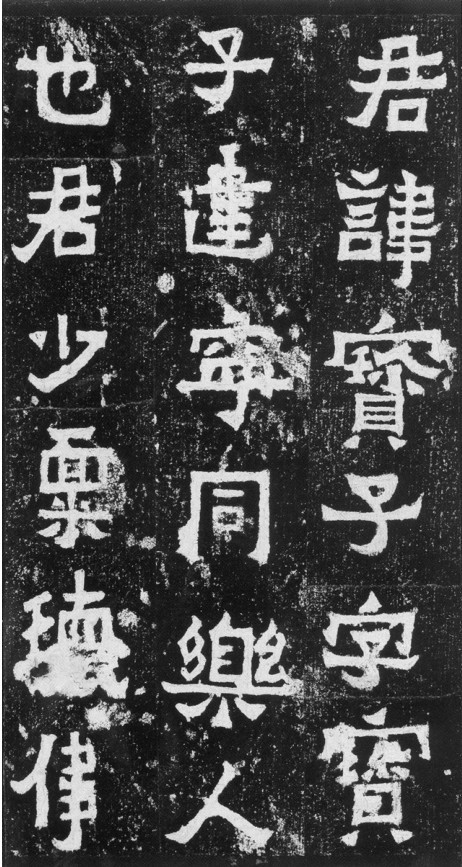

王僧虔,谥简穆,王羲之堂弟王洽的曾孙,官至侍中。他克承家箕,以善写楷书闻名。宋文帝赞叹他扇面书作的形和神都超过了王献之。宋孝武帝喜欢舞文弄墨,自负甚高。僧虔怕遭猜疑,常用坏笔写字,降低水平。齐高帝萧道成也热衷书法,即位后曾与僧虔比赛,故意问他:“谁是第一?”僧虔朗朗回答:“臣的书法是第一名,陛下是天下第一人。”萧道成为人宽宏,笑着说:“爱卿对答得实在太高明了。”他奉齐高帝之命,向民间征集历代书家的墨迹,得到孙权、孙休、孙皓祖孙三代,王导、王洽父子两代,张芝、索靖等人手迹12卷并羊欣的书论著作,一齐进呈大内。他对东汉末到南齐在频繁战乱中散失的名家书作的搜集、整理作出了贡献。他也曾模拟虎爪搏击的动作开创了“虎爪书”。他的楷书、行书出神入化,清肃冷峭,有野性的自然美。他又是个书法理论家,著有《论书》《又论书》与《笔意赞》数篇,主张“神采为上,形质次之”,折射了当时尚韵的时代精神。据《宣和书谱》记载,至北宋末,还能见到他的正书《御史帖》《陈情帖》。

萧子云,字景乔,齐高帝的孙子,南朝梁南兰陵(今江苏常州西北)人。他的草隶被当时奉为楷模,行书、草书各体亦妙,并独创用飞白体写小篆。整饬的小篆纷纷露白,如夏蝉的薄翅蒙在白纸上,纸纹清晰可见,意趣飘逸妍美。他书写真楷,早年学王献之,晚年出入钟繇。朝鲜半岛上的百济国曾专门派人至建邺(今南京)求萧子云的墨宝。正逢萧子云奉命往东阳做太守,将乘船上任。百济使者派专人在船码头等候。见萧子云上了船,百济专使在远离官船30步的地方,一步一拜,走近官船。子云很奇怪,叫下属问原因。百济专使虔诚地回答:“大人的尺牍,名声远播海外;外臣奉国主之命,专程来求墨宝,希望大人能答应我的请求。”子云听了很感动,特地停留三天,写了30幅作品,让百济使者带回去,同时也接受了百济国王赠送的金银财宝,价值数百万。

范晔,字蔚宗,顺阳(今属河南省)人,史学家,著有《后汉书》。羊欣的学生,晓音律,工草隶,但不及羊欣隽美挺拔。

江总,字总持,济阳(今属安徽省)人。好学,才气横溢,工诗善属文。他居陈后主身边文人骚客之首,与后主为诗文酒肉君臣。身居“尚书令”高位,却置朝政于脑后,日日与后主在后宫游宴,饮酒作诗填词,号为“狎客”,因而受到后人讥讽。他的诗作虽浮艳却有风骨,行草在陈朝为第一人。他与陈后主一起被俘入隋,官拜上开府。他与欧阳询父亲欧阳讫是好朋友。欧阳讫谋反,被陈武帝诛杀,遗孤欧阳询年仅数岁。江总收养了他,并亲自教他书法与文学。欧阳询名扬初唐,与江总的启蒙不无关系。

顾野王,字希冯,吴郡人。他对古文字系统有过研究,识得上古奇字,一手迂回曲折的虫篆博得社会的好评。

智永,名法极,羲之七世孙,为羲之第五子王徽之的后裔,是二王系统在南朝最后一个、也是最著名的传人。他出家于山阴(一说湖州)永欣寺,人称“永禅师”。他师承远祖,得“羲之之肉”,各体妙好,真草最优。梁武帝要子侄学书法,命殷铁石在右军书作中拓出一千个字,每纸一字,各字不重复,又命周兴嗣把这些零星散乱的字组合成四言韵文。周兴嗣一夜不寐,编成一篇《千字文》。到天明,揽镜自照,鬓发全白了。智永刻苦临习《千字文》,相传他在永欣寺40年不下楼,临写了八百多本,分送浙东各寺院。几十年间退下的笔头积了数十瓮,每瓮重达数石。当时向他索书的人川流不息,居室的门槛多次被踏穿,不得不用铁叶裹起来,人称“铁门限”。后来他又把退下的笔头埋起来,称它为“退笔冢”,并写了铭文。

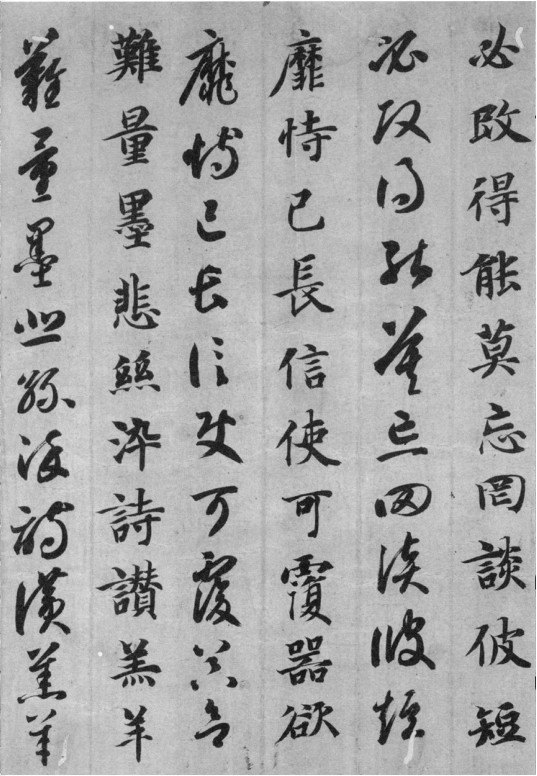

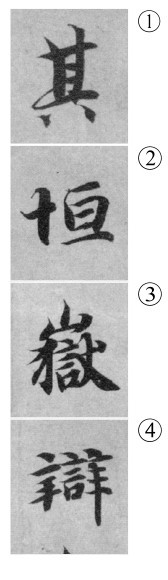

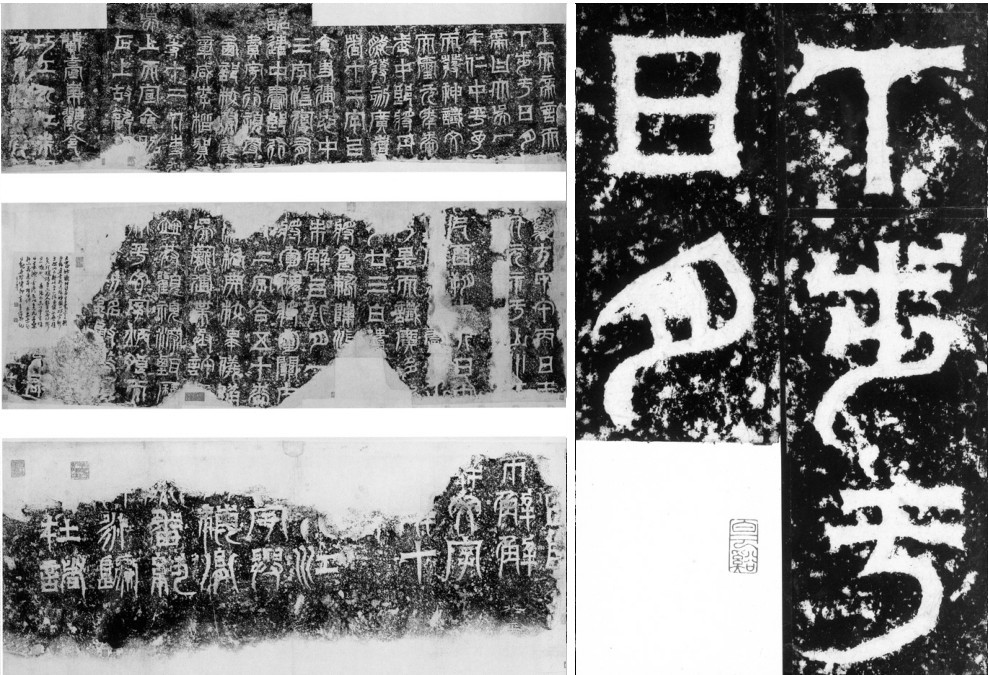

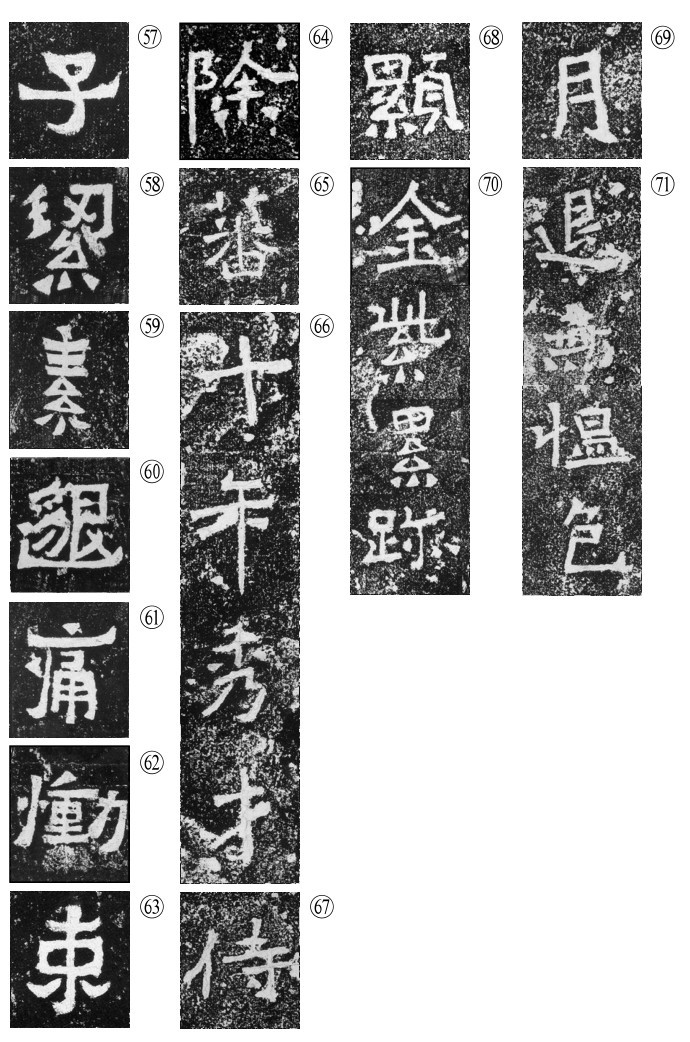

《真草千字文》是智永的代表作,传世有墨迹本及粉蜡纸拓本两种。现代书法理论家祝嘉把它和孙过庭《书谱》并列,赞它“草法最为正确”(《书学论集》),是学草书的最佳范本。唐孙过庭在《书谱》中对前人写真草作了总结:“草不兼真,殆于专谨;真不通草,殊非翰札。真以点画为形质,使转为情性;草以点画为情性,使转为形质。”恪守家法的《真草千字文》作真如草,以草作真,无疑为孙的立论提供了继王羲之之后的又一实践先导。智永作真书,点画间常有游丝萦绕,“其”①字第二短横与长横间、“恒”②字左右两部分的横与竖间,各连以发丝般的弧形细线,点画提按自如,轻重缓急,变化瞬间。“岳”③字左下三撇、“山”中三竖、“辩”④字中八横都有不同的变化,甚至在每一笔中都有粗细起伏,时细小如针尖,时巨重似磐石,调摄合宜。智永作草书,在使转过程中注重了严守中锋运笔,一点一画,方笔圆笔,藏锋露锋,抑扬顿挫,交待清楚;运笔和缓,笔法一丝不苟,避免了一味使转易造成的流滑轻浮。无论是真还是草,点画的起笔取逆势,凌空直下,一入纸即调锋铺毫,点画顶端出现了麦芒状的小针尖。收笔到尾端再提,续写下一笔。沉着收束,笔笔到家,力透纸背。前人有“智师《千文》,笔笔从空中落,从空中住,虽屋漏犹不足以喻之”(清何绍基《东洲草堂金石跋》)的赞美。全文左草右真,清丽不乏厚重,圆润又见锋芒,对比强烈,气息相通,奇趣妙成。

南朝智永真草千字文局部

作真如草,以草作真

结体紧凑,颇显平和

《真草千字文》结体紧凑,写得拘谨,颇显平和。这是永师个性和为人的自然流露,一定程度上也传递了永师创意的欠缺。点画较短促,游移的弧度小,冲势和缓,腕运动的幅度不大。“紫”⑤字长横起笔落得较低,调锋后扬手上抬,再重按铺毫右行,收笔向右下重按,形成两头低垂、中间劲挺的弯扁担形,仿佛承受了重荷,被压得透不过气来。竖画弩势分明,“林”⑥字两竖并列,采用同向的弧形直线,往往又是较短一竖的弧度更大,显得紧凑而柔美。数竖并列,各有曲弧,“静情”⑦两字,尤其是“静”字的末竖完全以行草的曲线出现,很典型。“迹”⑧字的左右结构肩倚背靠,携手促膝,十分友好地挤在一起。永师柔美流动的书法似乎受到了一种无形力量的震慑,这是他恪守家法、不敢越雷池一步的心态的写照。

“永字八法”是以“永”字为例,阐述正楷点画的用笔和组织的方法。关于它的来源,前人有三种说法:一、由汉代崔子玉传三国钟繇,再传王羲之;二、首创于智永,授予虞世南才得以广泛传播;三、由唐代张旭传下。众说纷纭,莫衷一是。但无论是不是智永开创,从《千字文》看,笔法绝对精到,如果没有磨砚成臼的功力,是无法做到如此得心应手的。

智永墨迹至北宋末尚存23件。《千字文》因数量之多,成为现存的智永惟一墨迹。

南朝的书作,大多是信札书简,以纸为书写的载体,纸质发脆损坏是常事,保存极其困难。所以南朝书家墨迹几乎绝版,传存至今的真可谓凤毛麟角,弥足珍贵。

汉献帝建安十年(205),曹操因社会凋弊,丧制奢靡,父亲又为阉竖的养子,无显赫身世与人比拼,罢厚葬,禁止立碑,以后魏晋两朝禁令屡下。南方禁碑是事实,但不等于无碑。《天发神谶碑》是不受禁令束缚的东吴所立,魏晋统治者也有恩准特诏自毁其令,世家大族私立碑石屡有出现。南朝齐以后禁碑令废。地面不得立碑,埋在地下的墓志于是兴旺昌盛。而边远地区,禁令对其则不起作用,负有盛名的“二爨”即是一例。

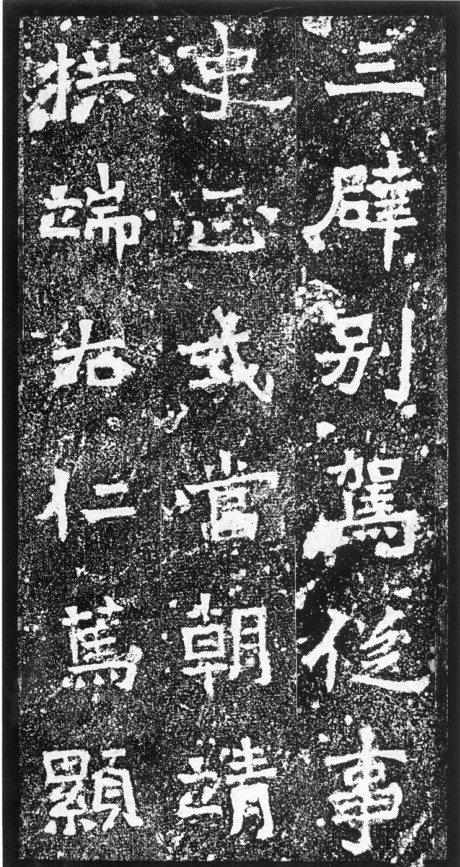

立于东吴末帝天玺元年(276)的《天发神谶碑》是别具一格的隶书。

孙皓即位,荒淫暴虐,东吴政权风雨飘摇。为稳定统治,孙皓寄希望于上天降福。为迎合皇帝心意,一些阿谀的小人便把自然现象奉为符瑞,甚至人为制造符瑞。孙皓在位16年,就因符瑞而改元八次。《天发神谶碑》刻石就是为答谢上天的保佑而作。

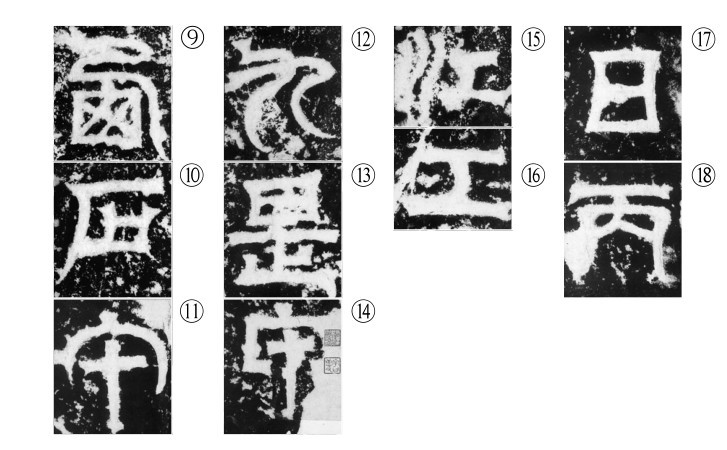

该碑非隶非草,亦隶亦草;怪诞离奇,却又法度森严;阴森神秘,狰狞可怖;气势雄强,咄咄逼人。

说它是隶书,外形却呈正方或长方,点画或平直或屈曲,缺乏隶书固有的波磔,不见蚕头雁尾。说它不是隶书,却以方折的笔道出现,起收笔及转折处往往头角峥嵘。横画起笔左上冲后又斜向左下,如分叉尖刃;收笔类起笔,上冲与下垂的幅度较小。书写方法是这样的:逆势向左上起笔,折锋斜落笔,提笔调锋折向左下斜出,再折锋向右上,提笔铺毫运行,至末端向右下一按,再折锋向上调锋铺毫,然后提笔向右上方出锋。竖画起笔斩钉截铁,收笔或如刀切或似悬针。转折处方折多于圆转。

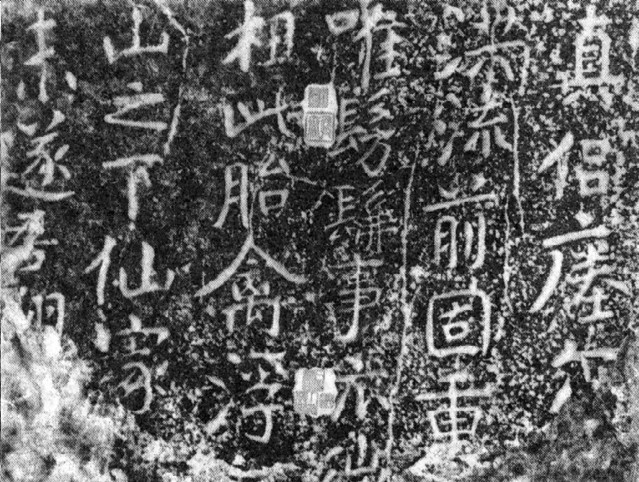

东吴天发神谶碑

隶书笔法并渗以篆书结构

看它是篆书,用笔的方折、字形的方正或长方、点画粗细不一,却违背了篆书的根本特征。看它不是篆书,它却有篆书构字形态的某些特征:绝大部分字的外形是完整的篆书,如“西”⑨字。结体采用上紧下松的长方形,如“石”⑩字。笔画多用弧线,如“午”⑪、“九”⑫、“是”⑬、“甲”⑭等字中的横、撇、捺、竖;尤其是短竖,弧度很大,有的甚至拗曲为折,前者如“江”⑮字,后者如“工”⑯字。(半)框架结构的两短竖又往往见内敛式弧线,如“日”⑰、“丙”⑱等字。

总之,此碑是用隶书笔法并渗以篆书结构的奇伟惊世之作。它以方折笔道解散了篆书的圆转笔道,应归属于隶书。点画内张力极其强劲,外形雄强诡谲,起收笔以及线条的屈曲产生的夸饰,增加了碑文神秘感与震慑力。

西晋《辟雍碑》《郛休碑》处于隶楷演变的阶段。《辟雍碑》沿承隶书遗韵,字形却走向长方,点画起笔用卫觊的“折刀法”。卫觊变隶书的蚕头雁尾为折断的刀头,由于金属的张力(折断处两头尖锐,中间微凹),外拓而雄强,是典型的方笔。由于方头方尾,横画类似横捺,仿佛打破了雁不双飞的程式,出现了双飞、多飞。方笔与多飞开了北碑的先河。

东晋名碑为“二爨”。

“二爨”是《爨宝子碑》《爨龙颜碑》的合称。爨是云南统治集团的姓氏,宝子与龙颜都是爨氏的主要成员。前碑字小,称“小爨”;后碑字大,称“大爨”。两碑树立时间相近、书体相仿,习惯上常合称为一,而事实上两碑分别处于由隶书向楷书演变的不同阶段。

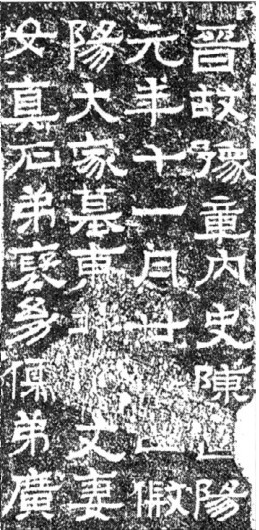

《爨宝子碑》(以下简称《宝》)全称《晋故振威将军建宁太守爨府君之碑》,立于晋安帝大亨四年(405,即义熙元年。大亨年号仅使用了一年八个月,但当时边陲不知中央政府权力更迭,频频改元,仍使用旧年号),现存于云南曲靖县第一中学碑亭内。

西晋辟雍碑局部

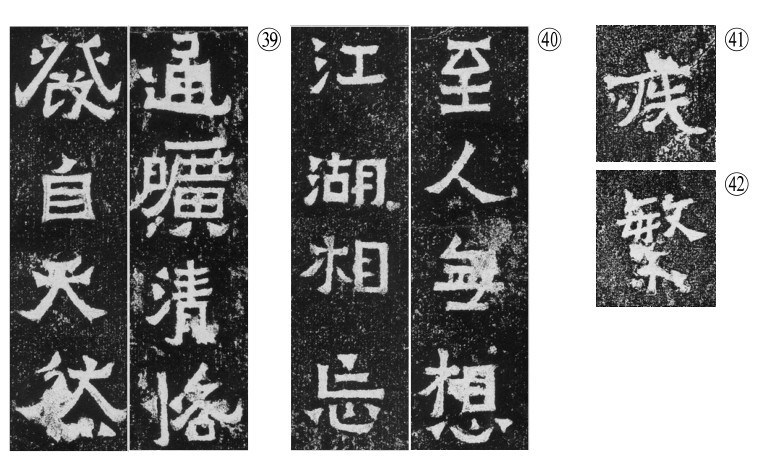

西晋郛休碑局部

东晋爨宝子碑局部

东晋爨龙颜碑局部

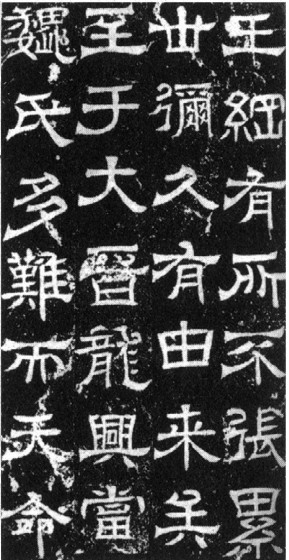

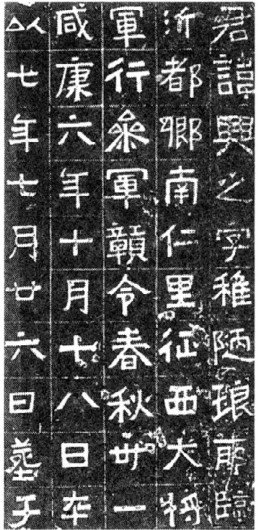

《爨龙颜碑》(以下简称《龙》)全称《宋故龙骧将军护镇蛮校尉宁州刺史邛都县侯爨使君之碑》,立于刘宋孝武帝大明二年(458),杜苌子撰文,爨道庆作。清道光年间阮元在今云南陆良县东南贞元堡访得此碑,开始引起书法界的重视。

两碑都烙上了隶楷变革的时代印记。

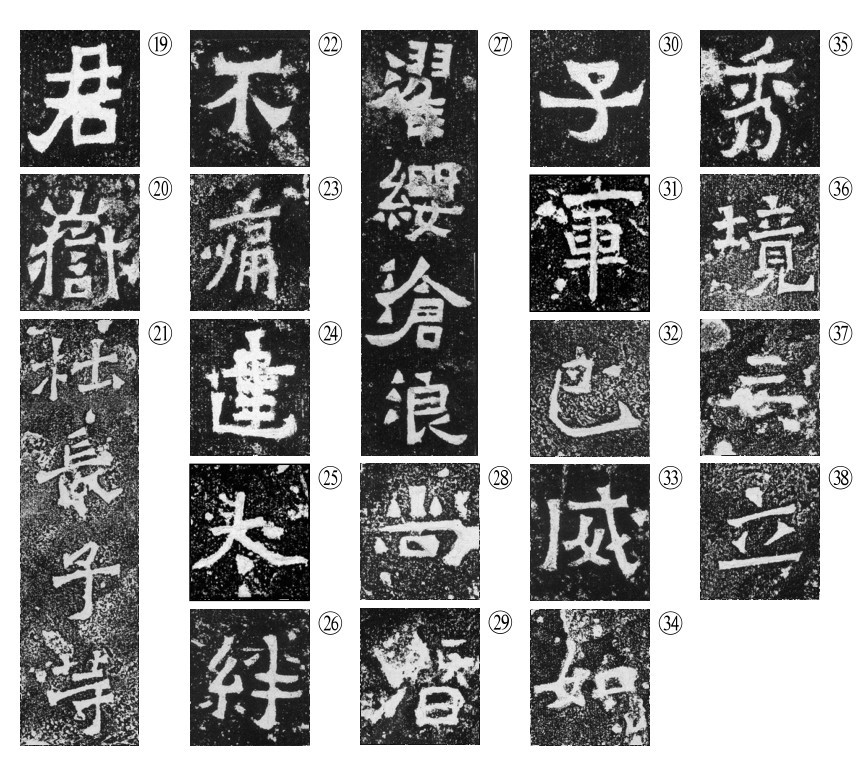

它们是楷书,但未冲破隶书的牢笼。楷书点画的八种基本形态已经出现,但尚稚嫩憨拙。横竖开始了欹侧,“君”⑲字(《宝》,见下页)上部三横斜向右上,“岳”⑳字(《宝》)“山”头三竖左侧右倾,“杜长子等”![]() 四字(《龙》)中各横有不同角度的欹侧,并以斜势起笔。撇画末端呈尖角形,不向右回锋实收,“不”

四字(《龙》)中各横有不同角度的欹侧,并以斜势起笔。撇画末端呈尖角形,不向右回锋实收,“不”![]() (《宝》)、“痛”

(《宝》)、“痛”![]() (《龙》)等字的撇与隶撇迥异。捺画重按处开始了收敛,“建”

(《龙》)等字的撇与隶撇迥异。捺画重按处开始了收敛,“建”![]() (《宝》)、“太”

(《宝》)、“太”![]() (《龙》)等字的平捺、斜捺都采用了楷法。隶书固有的三笔发生了以上的变化,隶书没有的点、折、勾、提在两碑中或时有出现,或随处可见。“绊”

(《龙》)等字的平捺、斜捺都采用了楷法。隶书固有的三笔发生了以上的变化,隶书没有的点、折、勾、提在两碑中或时有出现,或随处可见。“绊”![]() 字左边下两点用方笔,“濯缨沧浪”

字左边下两点用方笔,“濯缨沧浪”![]() (《宝》)中各字用三角点。《龙》除上述点外,还采用了长点、圆点等,如“尚”

(《宝》)中各字用三角点。《龙》除上述点外,还采用了长点、圆点等,如“尚”![]() 字两点或起笔用圆,或收笔用圆,“潜”

字两点或起笔用圆,或收笔用圆,“潜”![]() 字上部末点延伸了长度。“子”

字上部末点延伸了长度。“子”![]() 字(《宝》)上部、“军”

字(《宝》)上部、“军”![]() 字(《龙》)折法初见,有圆有方(如《龙》中“巴”

字(《龙》)折法初见,有圆有方(如《龙》中“巴”![]() 字右上为方,左下见圆)。“威”

字右上为方,左下见圆)。“威”![]() 字(《宝》)内部、“如”

字(《宝》)内部、“如”![]() 字(《龙》)左边末笔均以提笔出现。至于勾画有“秀”

字(《龙》)左边末笔均以提笔出现。至于勾画有“秀”![]() 字(《宝》)的弯勾,“境”

字(《宝》)的弯勾,“境”![]() 字(《龙》)的竖折横勾等。这些字楷法并不成熟,某些用笔、点画仍大幅度保留了隶意;如用方笔,方横方竖方点方折方捺,点画逆入平出、横平竖直,有方折的蚕头、上翘的雁尾等。“君讳宝子,字宝子”(《宝》)七字明显见隶法,“三”

字(《龙》)的竖折横勾等。这些字楷法并不成熟,某些用笔、点画仍大幅度保留了隶意;如用方笔,方横方竖方点方折方捺,点画逆入平出、横平竖直,有方折的蚕头、上翘的雁尾等。“君讳宝子,字宝子”(《宝》)七字明显见隶法,“三”![]() 字(《龙》)末笔逆入平出,“立”

字(《龙》)末笔逆入平出,“立”![]() 字(《龙》)两横结尾上翘的折刀头。两碑除了点画不稳定外,字形虽已冲破隶书扁平的一统天下,向正方、长方发展,但离心力活跃。尤其是《宝》,“通旷清格、发自天然”

字(《龙》)两横结尾上翘的折刀头。两碑除了点画不稳定外,字形虽已冲破隶书扁平的一统天下,向正方、长方发展,但离心力活跃。尤其是《宝》,“通旷清格、发自天然”![]() 八字中,“旷”特肥硕,“清”瘦弱,“自”之长,“天”之扁,忽大忽小、忽瘦忽肥,自成一格。“至人无想,江湖两忘”

八字中,“旷”特肥硕,“清”瘦弱,“自”之长,“天”之扁,忽大忽小、忽瘦忽肥,自成一格。“至人无想,江湖两忘”![]() 两句以瘦小为主,前四字瘦而偏长,后四字小而愈扁,也相映成趣。《龙》的字形较方正,却时有特扁特长的结构。前者如“疾”

两句以瘦小为主,前四字瘦而偏长,后四字小而愈扁,也相映成趣。《龙》的字形较方正,却时有特扁特长的结构。前者如“疾”![]() 字,后者如“繁”

字,后者如“繁”![]() 字。两碑的这些相同处印证了隶楷过渡阶段中字体的不稳定与不成熟。

字。两碑的这些相同处印证了隶楷过渡阶段中字体的不稳定与不成熟。

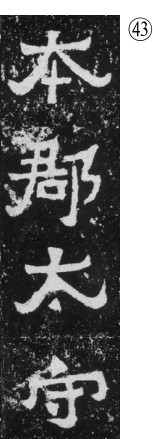

楷书点画的八种基本形态已经出现,但尚稚嫩憨拙

《龙》较《宝》晚五十余年,楷法也相应成熟,这是两碑最大的不同。《宝》留有更多隶法,横竖以平直居多,横画中段凹进,首尾上翘,类似晋隶折刀头,撇捺有很大的翘势,“本郡太守”![]() 等字极为典型。《龙》楷法的成分明显增加:横画斜起笔,藏锋护尾,如“重”

等字极为典型。《龙》楷法的成分明显增加:横画斜起笔,藏锋护尾,如“重”![]() 字(见下页)诸横起收笔明显,收笔或方或圆;横画左低右高,中段基本不下陷,反而上抬,首尾即使有上翘势也相对平缓,如“竖”

字(见下页)诸横起收笔明显,收笔或方或圆;横画左低右高,中段基本不下陷,反而上抬,首尾即使有上翘势也相对平缓,如“竖”![]() 字末横。用笔丰富,除大部分方笔外,还时有圆笔,如“乃”

字末横。用笔丰富,除大部分方笔外,还时有圆笔,如“乃”![]() 字被包围部分左边短竖圆起笔,“衰”

字被包围部分左边短竖圆起笔,“衰”![]() 字上点尖起,“肃”

字上点尖起,“肃”![]() 字上下两折代之以圆转。点画形态也大有发展,就勾画而言,出锋有大(“宁”

字上下两折代之以圆转。点画形态也大有发展,就勾画而言,出锋有大(“宁”![]() 字末笔)有小(“嗣”

字末笔)有小(“嗣”![]() 字横折竖勾)、有尖(“感”

字横折竖勾)、有尖(“感”![]() 字戈勾)、有圆(“刊”

字戈勾)、有圆(“刊”![]() 字竖弯勾)、有平(“刺”

字竖弯勾)、有平(“刺”![]() 字竖勾)、有弯(“迹”

字竖勾)、有弯(“迹”![]() 字竖勾),变化多端。竖画有悬针(“泽”

字竖勾),变化多端。竖画有悬针(“泽”![]() 字末竖),又有垂露(“朝”

字末竖),又有垂露(“朝”![]() 字左下竖)。

字左下竖)。

两碑字形已冲破隶书扁平的一统天下,向方正、长方发展

爨宝子碑留有较多隶法

爨宝子碑多隶法,爨龙颜碑楷法较成熟

两碑结体妙趣横生,爨宝子碑拙变无穷,爨龙颜碑端庄奇变

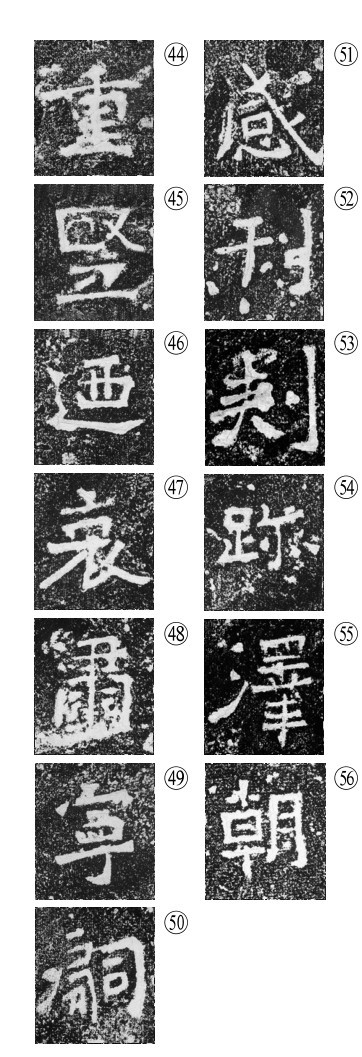

两爨结体妙趣横生,《宝》拙变无穷,《龙》端庄奇变。《宝》尽管字形有大小、肥瘦、正斜、长短的变化,每个字常有出乎意外的新鲜,组合在一起却饶有情味。“子”![]() 字两只小手左右分开,手舞足蹈;“洁”字上下左右欹侧错位,产生旋转之感;“素”

字两只小手左右分开,手舞足蹈;“洁”字上下左右欹侧错位,产生旋转之感;“素”![]() 字细腰纤纤,楚楚可怜;“邈”

字细腰纤纤,楚楚可怜;“邈”![]() 字壮大伟岸,气宇轩昂;“痛”

字壮大伟岸,气宇轩昂;“痛”![]() 、“恸”

、“恸”![]() 两字,以框内的紧锣密鼓与框外的宁静空旷相依存,传递了悲痛之情,结体安排与字义合为一体。尤其可爱的是“束”

两字,以框内的紧锣密鼓与框外的宁静空旷相依存,传递了悲痛之情,结体安排与字义合为一体。尤其可爱的是“束”![]() 字,中竖稍右侧又带了个慢弯勾,两点左右分张,肆意飞扬,仿佛一个刚学步的小儿郎,步履踉跄,小手左右摇晃,正一摇一摆扑人而来,令人忍不住要去搂抱一番。《龙》中很多字已是完整的楷书,如“除”

字,中竖稍右侧又带了个慢弯勾,两点左右分张,肆意飞扬,仿佛一个刚学步的小儿郎,步履踉跄,小手左右摇晃,正一摇一摆扑人而来,令人忍不住要去搂抱一番。《龙》中很多字已是完整的楷书,如“除”![]() 、“蕃”

、“蕃”![]() 、“十年秀才”

、“十年秀才”![]() 等字。横不平竖不直,字形趋向正方或长方,端庄雄强、奇逸飞动是它的又一特点。“侍”

等字。横不平竖不直,字形趋向正方或长方,端庄雄强、奇逸飞动是它的又一特点。“侍”![]() 字中间一片空旷,但由于左右对揖,长短三竖向中间攒聚,却疏而不散。“显”

字中间一片空旷,但由于左右对揖,长短三竖向中间攒聚,却疏而不散。“显”![]() 、“月”

、“月”![]() 等字或以密映上下参差留下的疏,或用黑与白分割成大小不等的三部分,把视觉转移到白的变化中去,计白当黑,运用巧妙。“金紫累迹”

等字或以密映上下参差留下的疏,或用黑与白分割成大小不等的三部分,把视觉转移到白的变化中去,计白当黑,运用巧妙。“金紫累迹”![]() 四字以方正领衔,扁平压轴,平衡了中间的长瘦;“退无愠色”

四字以方正领衔,扁平压轴,平衡了中间的长瘦;“退无愠色”![]() 四字却以首尾扁长协调了中间的斜正。奇变时出,自然融合。

四字却以首尾扁长协调了中间的斜正。奇变时出,自然融合。

《宝》如五六岁的顽童,装神佛一脸正经,又忍不住偷笑;扮新娘头盖红巾,又满地乱跑;充将军刀光剑影,一招一式,胡乱撕打;斗草骑牛,竹杖当马,踢球捉迷藏,任性率真,淘气顽皮,却又稚态可掏。《龙》似十五六岁少年,自以为已长大,向往着成冠礼,举措温文,合于礼仪,童心不经意中却时有流露。二爨“上溯篆分之源,下开隋唐之经”(杨守敬《学书迩言》),与北碑一样,雄浑而刚健。

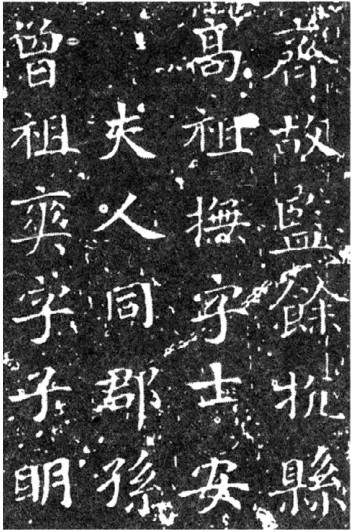

近几十年来,六朝墓志陆续出土,字体烙有隶向楷转化的特征。仍沿袭隶书的,如东晋《谢鲲墓志》;隶意较重的,如东晋《王兴之墓志》《刘尅墓志》《王闽之墓志》等;楷意居多的,如东晋《颜谦妇刘氏墓志》《孟府君墓志》,宋《刘怀民墓志》《明昙憘墓志》,南齐《刘岱墓志》,南梁萧融、萧敷、王慕韶、王志、萧氏皇室宗亲等的墓志。

东晋谢鲲墓志局部

东晋王兴之墓志局部

南齐刘岱墓志局部

南梁萧顺之左右神道碑

南梁瘗鹤铭局部

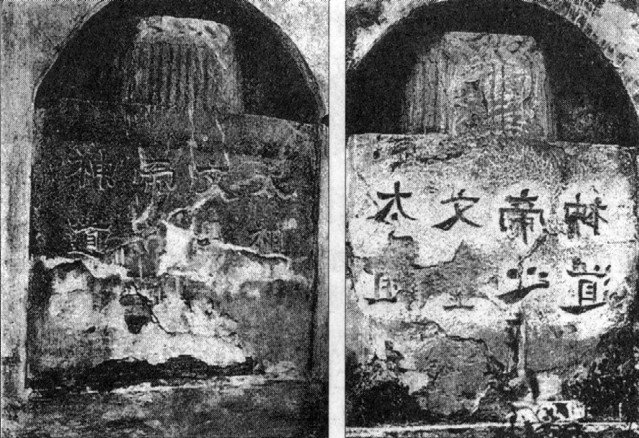

萧梁时代,碑禁开放。梁武帝即位初年(502)为父亲萧顺之修建陵墓,墓前左右神道碑(墓阙)各有碑文“太祖文皇帝之神道”8字,书体为带有隶意的楷书。但一碑自右至左正写,一碑自左至右反书,这种书写形式,在碑制上极为特殊。立于武帝普通三年(522)的《始兴忠武王碑》是南朝在京都树立的第一宏碑。它与早三年所立的《萧秀碑》同为吴兴贝义渊书写。两碑都是楷书,书风瘦硬雄强。

《瘗鹤铭》是摩崖石刻,相传刻于梁武帝天监十三年(514),由陶弘景所书。陶弘景隐居于江苏句容茅山,是道教“上清派”的传主。梁武帝常向他咨询,称他为“山中宰相”。他幼年以荻代笔,画地学书,从钟繇、大王步入书法殿堂。后又游名山,从民间书家遗迹中吸取养料,所作骨体遒美,别成一家。《瘗鹤铭》用篆隶笔法,方圆兼有;结体外紧内松,笔势开展,点画飞动。它从左到右,就崖书石,字形特大,行间疏密、字的大小多寡,变化不一。它“意会篆分、派兼南北”(何绍基语),是楷书而又古意盎然,并兼行书意趣,被称为“大字之祖”。

南帖北碑,虽有地域分疆,而九九归一,都在向楷书挺进。