【钢城区文化馆】中国书法14

发布时间:2024-4-14 | 作者:

百代书圣

王羲之自唐初被称为“书圣”,千余年来,人们对他的敬仰与称颂有增无减。除了他在中国文字发展史上具有划时代意义——古今文字系统的分水岭外,其书风所展现的好一派爽爽然的丰神秀骨以及由此而树立的书写法则,也是不可忽视的一个方面。

王羲之《兰亭序》为行书确立了完美的模式,演绎着“龙跳天门、虎卧凤阙”(梁武帝《古今书人优劣评》)的神韵,集雄强与肆逸、动与静为一体。这种风格特征由以下几个方面来展现:

一、开辟了草楷结合的书写方法。

行书是介于楷和草之间的一种字体,它糅合了两者的诸种特征,奠基者为羲之。行书稳定性较差,稍安详即为行楷,小流变则成行草。行楷与行草都不能独立,它们是行书的两个分支。《兰亭序》是楷草结合的典范,前后两部分各倾向于楷或草的一个侧面。因此,有人称它为行楷,也有人名之曰行书,道理就在此。

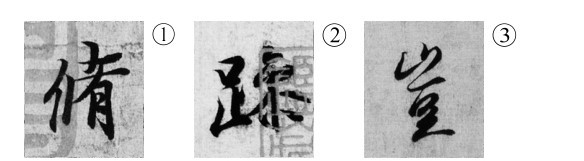

羲之行书点画断续鲜明,字字独立,保留了楷式的写法;而勾连、牵丝、连笔、减笔、变形、一笔书的草式写法又时有出现。除勾连外,其余的使用不多见。如“修”①部分点画起笔有小勾,其余点画均是典型楷法;“躁”②有变形、连笔等草式的特点;“岂”③的一笔书流动感更强烈。这是他折中了章草与今草,展现续中有断、断中有续的写法,并发扬了钟繇楷法杂以草法的结果。唐孙过庭进一步阐述了这种草楷互动的书写方法,被后代书界有识人士视为典范。清包世臣称羲之“为百世学术人立极点”(《艺舟双楫》),是深昧其中真谛的。

二、展现了中和美的冠冕风采。

羲之书作展现的中和之美,是阳刚与阴柔朴素的和谐统一之美,有一种以骨为主、骨肉丰润、刚柔相辅的美的魅力。它的平和沉静又奇逸多姿、飘逸潇洒又遒润蕴藉的风采,内蕴着人格化理想和抒情功能的认知,是晋韵的体现,为历代经典。

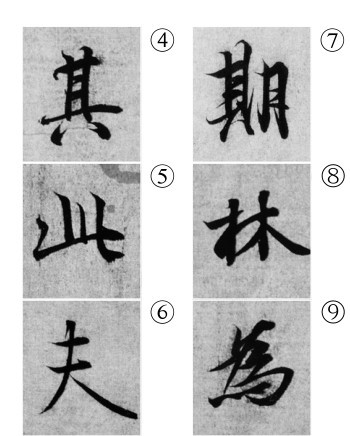

羲之书法是平和沉静的。中国古代以曲为美的认知流传很广,但一味的曲,是矫揉造作,形看为曲,而阴柔之气则直露无遗,此为形曲而气直。包世臣对晋代张华、王导、王廙、庾亮等人的书法“行画无有一黍米许而不曲”提出批评。撇开包世臣针对清朝书坛人为制造的柔性美的“俗”、“软”的纠偏,王导等人的笔锋运动不一定取中锋,时偏时侧,且少见提按;这种屈曲盘旋连绵的弧线,确有张力不足之嫌。羲之在不足五百字的《书论》里两次强调“夫字,字贵平正安稳”,“凡书贵于沉静”,反对恣肆狂乱的笔势。这种审美意识折射了魏晋时代人们对混乱世道的否定,对理想平和完美境界的追求。羲之行笔,点画趋于平直,斜度不大,粗细较一致,无大起大落的巨变;如用王导等人屈曲的平拖法,线条将单调乏味。羲之改进了用笔,强调提按,保持笔心在点画中行走(中锋),点画起收和转折处起伏明显,昭示了书写运动的韵律、节奏和立体感。如“其”④笔笔中锋显现,“此”⑤字两笔合成时起止完具。羲之行书以直行状线条居多,但弧线也时有可见,捺“常三过折笔”(《笔势论十二章》),折的角度不甚明显,如“夫”⑥字。羲之行书点画间距、结构组合均和而不张狂,如“期”⑦字同类点画间距变化微妙,“林”⑧字相同结构组合平整。王字的“绵密疏阔相间”是以“详雅起发”为前提的(《书论》)。羲之书写前注重意在笔先,不迟疑;但具体落笔又显得缓慢,太急易平拖,墨色不入纸。对个体的字,点画运笔必有缓有急,恰到火候,演绎出心态的平静淡泊。以“为”⑨字为例,起笔一点迅利,以下数笔均稍缓,末四点快速联飞。

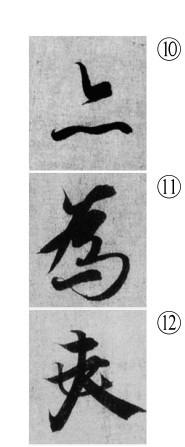

羲之行书在平和沉静的同时不乏变逸多姿。他在《题卫夫人〈笔阵图〉后》、《笔势论十二章》中多次强调同字中同类点画要有变化,千万不能像筹子那样平直一致,排列整齐;结体要上下左右高低参差,章法也必须有腾挪的变化。否则,就不是灵动的书法艺术,只不过是死板的点画。《兰亭序》中同字异形的奇变,使后代惊叹不已。而一字中同类结构、类似的分割形态,甚至同类点画态势、用笔的个体灵性,昭示着羲之行书的灵动鲜活。羲之主张“数体俱入”(《笔势论十二章》),这是把各种字体组合在一幅作品中的一种书写形式。他在《告誓文》和门生案几上都实验过,而今墨迹已泯灭,后人只能从前人记载中向往其多姿的风采。然而,《兰亭序》竟透露了蛛丝马迹,书作前后楷、行各有侧重,“亦”⑩字的草式写法,“为”⑪字右下折化折为转的篆法,“夫”⑫字捺中隶法雁尾的痕迹,尽管不是完整的数体同存,也不很起眼,但亦可藉此体认羲之书法多样统一的和谐美,使人怦然心动。同时,又可寻找羲之新体形成的渊源。因此,后代书坛精英频频仿效,颜真卿《裴将军诗》、苏东坡《醉翁亭记》、郑板桥的“六分半书”、黄慎于画上的题跋都是羲之书论的实践与探索。

王羲之的书法平和沉静,点画间距、结构组合均和而不张狂

王羲之书法数体俱入

飘逸潇洒是羲之书法的内核,表现为旷达、放任、爽然、峻利。从字面看,这种表述似乎很玄,但仔细观察羲之书作,就能在用笔、用腕、结构及章法上看到他在悟性极高、对书法认知极深的前提下,增益古法、裁成新体的展示。羲之行书起笔关注“用尖笔须落锋混成(指自然天成,不做作),无使露毫浮怯”(《书论》)。落纸尖细轻灵而稍见长,这样的起笔在《兰亭序》中俯拾皆是。

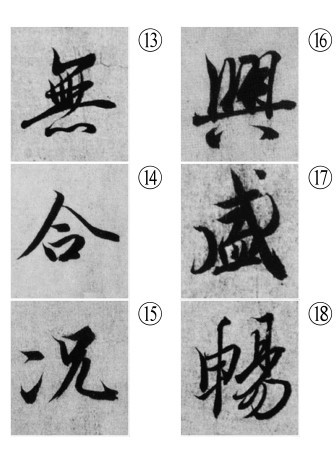

羲之所处是社会剧变的时代,汉民族原有的生活习俗发生了逆转,垂足坐替代了跪坐。坐姿的渐变,影响了执笔及书写习惯,斜执笔渐被五指执笔替代,横平竖直转化为横竖欹侧互依。有一种说法,五指执笔法由王羲之首创。而《兰亭序》的尖锋入纸应该说透露了很可能仍是斜执笔的态势。笔毫虽直露却迅利劲挺,无浮滑生硬怯弱之感。牵丝用得不多,但它的出现泄露了羲之书法任诞的又一侧面。大部分牵丝比发丝还细,是真正的游丝(游丝原指蜘蛛等吐的丝,因漂浮空中而得名)。这类游丝中间还有一个断而后起、续写下笔的过程,透露了羲之“空中摇掷笔”(《题卫夫人〈笔阵图〉后》)的书写信息。这类牵丝的出现,演示着笔在空中有个360度的跳跃,空中的两段弧线分别有两个圆心,而这两个圆又不在同一个面上。如“无”⑬字,游丝的弧线在中段有一个小间隙,前后两段不在同一个圆弧线内,“游丝断而还续”(《用笔赋》)是羲之一贯的主张。羲之用腕轻松洒脱,开合自如,“合”⑭字撇捺右舒左展,“况”⑮字左侧右让、结体悠闲开阔,“兴”⑯字末两点隐去大弧线,“盛”⑰字与勾相承的撇凌空高落,“畅”⑱字左边末横与长竖间反向隐去一个大弧线,在平和无为中内蕴卓茕不羁。

结体侧左转右、起伏振荡,更改组织形态,充分展现灵动潇洒。菱状字形的视觉动势,并不藉大肆张扬,而是以点画自身的轻重或移位来求得险后的平正,至于蛇形线的章法美,更是“作书必不作正局”(董其昌《画禅室随笔》)的演绎。以奇为正,是入晋室的关键一步。

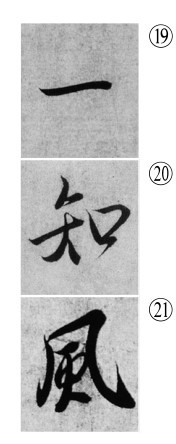

羲之书法的飘逸潇洒是以遒润蕴藉为基础的,点画细劲,却内蕴情致,终见健美。如“一”⑲字,长横如船头微仰小舟,分水溅花,全速前进,轻舟已过万重山,予人逸思飘扬的联想、力与美的享受。《兰亭序》中侧锋并用,中锋主骨,侧锋取势,如“知”⑳字左撇末端笔杆稍侧,侧锋显现,也出奇生怪;“风”![]() 字横折弯勾曲直兼存,随转随折,在圆润隽秀中内蕴张力,“似虬龙之蜿蜒”,“若鸾凤之徘徊”(《笔势论十二章》)。

字横折弯勾曲直兼存,随转随折,在圆润隽秀中内蕴张力,“似虬龙之蜿蜒”,“若鸾凤之徘徊”(《笔势论十二章》)。

断而后起、续写下笔,用腕轻松洒脱,开合自如

点画细劲,却内蕴情致,终见健美

传为羲之名下的书论著作除了上面引用过的《题卫夫人〈笔阵图〉后》《笔势论十二章》《用笔赋》外,尚有《记白云先生书诀》等。他提出的“意在笔先”的原则,揭示出书法史进入自觉审美的新阶段。他对“笔势”和“笔法”的探讨,灵活运用了对立统一的辩证关系。

羲之这些精辟的立论与实践开创了历代典范,后代书家没有一人能全体继承。只要在某一方面有所领悟,并稍有发展,即可成为公认的大家,为历史首肯。初唐四家中,欧的险中求正、虞的温藉内含、褚的凌空作势;中唐颜的点画粗细殊异、柳的骨力与丰妍的结合、李邕菱状字形的夸饰;五代杨凝式以奇为正心路的演绎;宋四家中苏俊逸雄强的统一、黄随转随折的活用、米疏密粗细浓淡的跌宕生姿;元赵孟頫的平和妩媚、明文徵明以笔须尖锋落笔以及转中有折、折中有转的苍润的演绎,都把他们推上大师名家的高峰。王羲之为百代书圣是当之无愧的。

书圣永远和中国文化同在。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法15

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法13