【钢城区文化馆】中国书法16

发布时间:May 1, 2024 | 作者:

剽悍雄健读北碑

据记载,北朝书家有名录可稽的多至八十余人。二三百年中,北方经历了五胡十六国、北魏、东魏、西魏、北齐、北周,政权迭变,战乱横起,已见不到一张墨迹。魏碑成了这一时期书法的代表。

魏碑是北朝刻石文字的总称,包括碑、墓志、造像题记、塔铭、幢柱刻经以及摩崖石刻。北朝书法以魏为最盛,立在地面上的是碑,埋于地下的则为墓志。魏碑字体介于扁平隶书和方形楷书之间;多用方笔,爽利峻拔,遒劲质朴,雄浑厚实;隶书的撇与捺往往尚存,尤其是捺脚,拙中见巧;数量繁多,雄俊茂伟。汉族的传统艺术糅进了北朝少数民族剽悍的雄风,魏碑横刀独立于中华书法艺术的宝库之中。

龙门石窟古阳洞

佛教东来,东汉时,发源于印度的佛教自西域经丝绸之路进入中原。至魏晋南北朝,由于政局更迭,社会动荡,佛教信徒的数目大幅度递增。依照佛教惯例,开凿石窟供奉佛祖、菩萨,成为善男信女最虔诚的礼佛方式。外来的石窟艺术一经传入,迅速糅合了中国本土文化,发展成一个壮观又瑰丽的艺术宝库。众多的石窟中,以云冈石窟(山西大同市西北武周山南麓)、敦煌千佛洞(敦煌城东南鸣沙山东端断崖)、麦积山石窟(甘肃天水县)和龙门石窟(河南洛阳南郊伊水东西两岸山崖)最为著名。窟内多有石雕、壁画、泥塑和石刻文字。敦煌是绘画的藏宝地,云冈与龙门为石雕展览馆,麦积山是泥塑的陈列室,而龙门石窟以保存了大量石刻文字彪炳于书史。

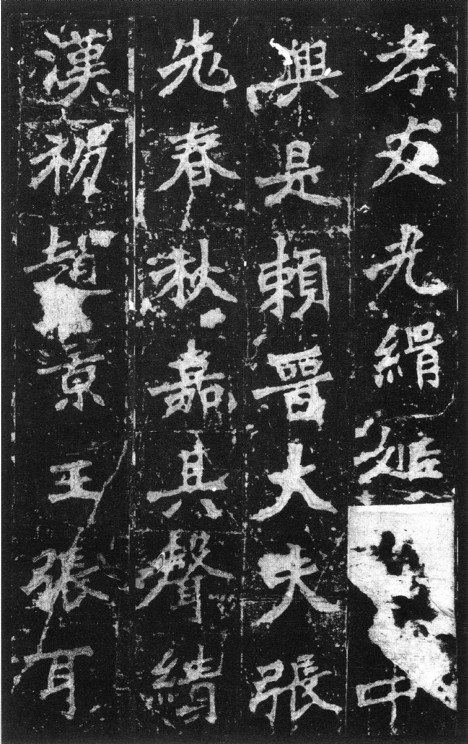

北魏太和十八年(494),孝文帝从平城(今山西大同)迁都洛阳,石窟艺术也随之转移。洛阳南有南北流向的伊水,西岸为龙门山,东岸名香山,两岸为质地坚硬的大理石悬崖。公元495年北魏宗室比丘慧成开始在龙门山开凿大石窟,名为古阳洞。自此直至北宋初年,佛教信徒依崖凿洞,雕刻菩萨供奉(造像),并用石刻文字记录造像的始末(题记),为死者超度、生者祈福,大部分集中在西岸。龙门保存的石刻文字至少有一千四百余种。著名的《龙门二十品》是后人汇集的诸多造像题记中的20块精品,其中19品在古阳洞,另1品在老龙窝壁上慈香窟内。著名的有《始平公造像记》《孙秋生造像记》《杨大眼造像记》《魏灵藏造像记》等。它们的特点是笔笔方致,字字朴拙,流露出一种随便自然的情趣。可以认为,这些作品已进入楷书的幼年阶段。

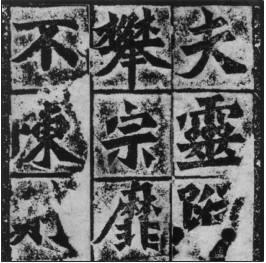

始平公造像记局部

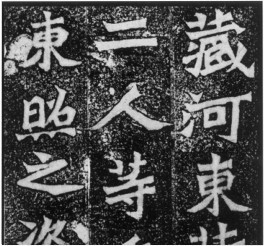

孙秋生造像记局部

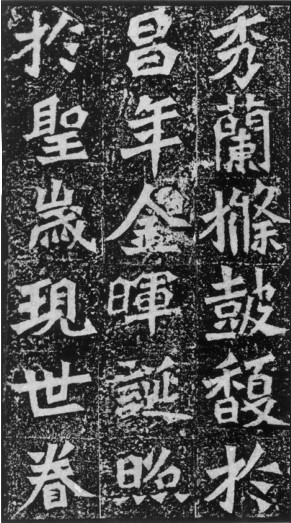

杨大眼造像记局部

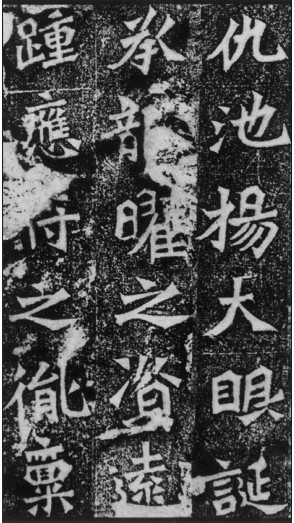

魏灵藏造像记局部

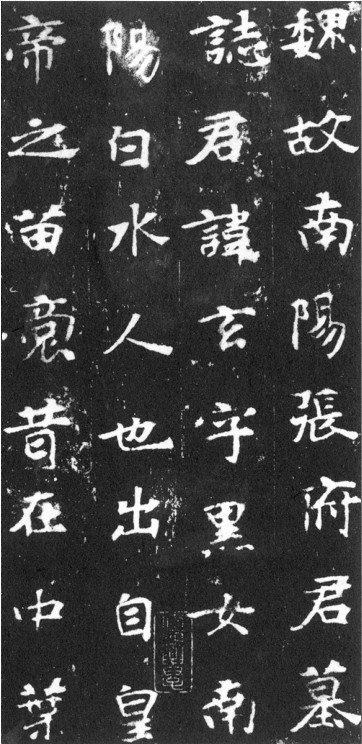

《郑文公碑》刻于北魏宣武帝永平四年(511),传为郑道昭所书。道昭,字僖伯,自称中岳先生,河南荥阳(一作开封)人。碑主为道昭之父郑羲,故亦称《郑羲碑》,有上、下两碑,上碑在山东平度天柱山,下碑在山东掖县云峰山。两碑文字基本相同,仅数处字句有异。碑文炫耀郑氏的高贵门第,颂扬郑羲的功业。用笔以圆笔为主,藏头护尾,圆中有方,方圆并用;运笔顿挫多变,线条曲折沉涩;结体呈楷法,方整谨严;分行布白取以横势。此书气势博大,它是楷书,却有篆书的圆劲和隶书的淳厚。在方峻统治的北碑中,它弃方折的狞恶怪态,以圆浑秀润的风神独占一席之地。

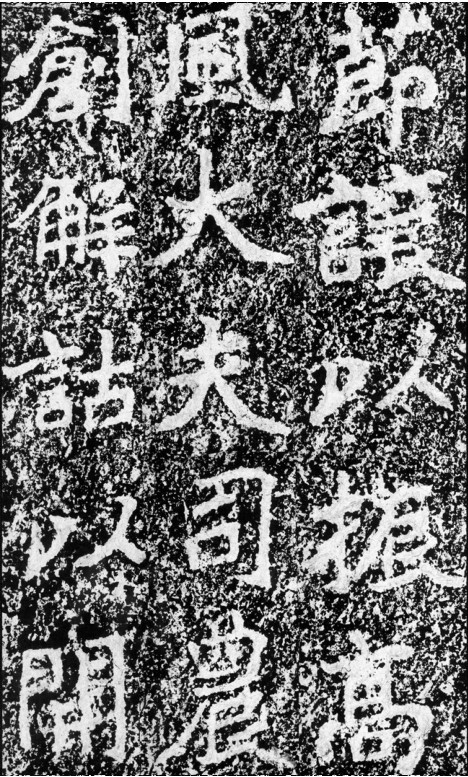

北魏张猛龙碑局部

北魏张黑女墓志局部

北魏郑文公碑局部

张黑女墓志和张猛龙碑点画八法已相当健全,结体方正,呈现较成熟的楷书特征,然篆隶遗韵时露头角,且奇正相生,变化多端

《张猛龙碑》(以下简称《猛》)全称《魏鲁郡太守张府君清颂之碑》,立于北魏孝明帝正光三年(522),原石现在山东曲阜孔庙。全碑由碑额、碑文、碑阴三部分组成。笔法劲健雄奇,结体变化多端,碑阴字更为奇纵。《张黑女墓志》(以下简称《玄》)全称《魏故南阳张府君墓志》,刻于北魏节闵帝普泰元年(531),原石久佚。清何绍基得此碑孤本拓片,爱不释手,以碑名署其室,长年携带身边,朝夕观摩临写。墓主为张玄,在清代因避康熙名讳(康熙名玄烨)改称《张元墓志》或《张黑女墓志》。墓志是埋在死者坟墓内的刻石文字,志后往往有铭文,习惯上连称为“墓志铭”。标准制式为两块方形石相合对束平放,上石叫“题盖”,署写死者姓名、籍贯、官爵,作用同碑额,下石刻志铭正文。限于圹内的空间,志石一般只有二三尺见方,墓志多为石刻小字。《玄》骏利跌宕,蕴藉典雅,是雄健的北魏石刻书法艺术中的一朵娇花,在书法史上有很高的声誉。

现试将上述碑志作一比较,以期有助于了解古今文字系统丕变的时代共性和审美个体的特征以及承启的作用。

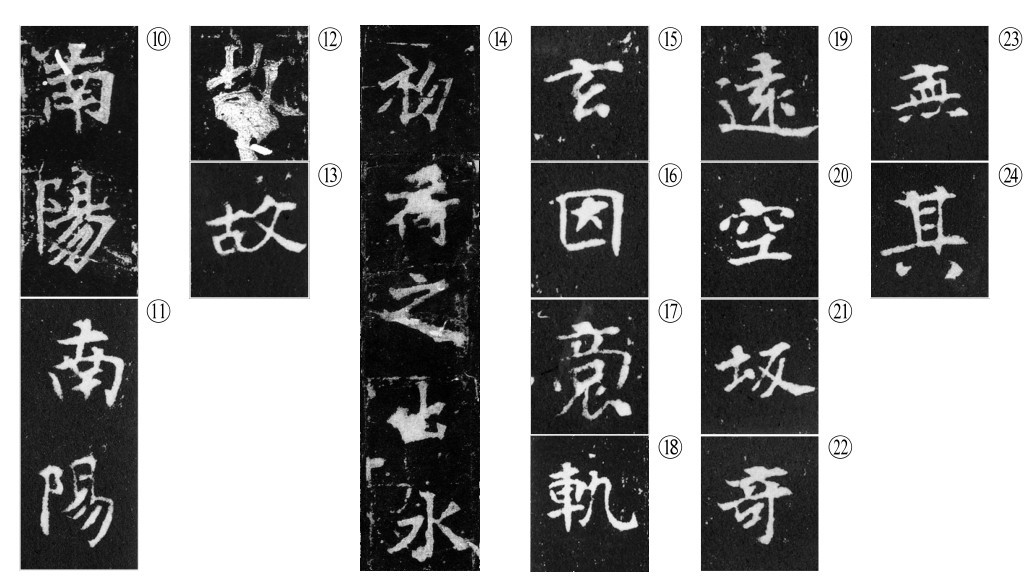

两者点画八法已相当健全,结体方整,均呈较成熟的楷书的特征。然篆隶遗韵在强烈抗争,时或展露头角。如“沮”①(《猛》)、“司”②(《玄》)等字转折处见篆书圆转的笔法;“承”③(《猛》)、“吏”④(《玄》)等字长撇是活脱脱的隶撇;“志”⑤字(《猛》)首横残留了晋隶的“折刀法”以及“冬”lt@span sup=1>'<⑥span>(《猛》)、“迅”⑦(《玄》)等字中随处可见的隶捺。

奇正相生、变化无端为两者的第二个共同点。疏者促密、密者促疏是结体的一般规律。两碑悖逆了疏密相称的原则,使疏者自疏,密者更密,折射了审美自觉性的强化。“唯”⑧字(《猛》)右边横画斜度各异,排叠紧凑,左边上冲且夸饰跌左;“环”⑨字(《玄》)横画多,排列严密且相异,竖画少,却故意松开,在斜正、紧松的大起大落中造成视觉灵动多变的感受,使观赏者在书家动态平衡的安排中得到美的享受。

张猛龙碑以险劲为特色,张黑女墓志以宽敞见长,差异相当明显,而两者都在动态中求平衡

《猛》是方笔的典型,方起方收,方点、三角点、方折、方勾,斩钉截铁式的运笔呈现了严整的气象,但时有少许圆笔的加盟,又使整体呈现不板滞、不僵硬的态势。《玄》整体以圆笔为主,方圆兼备;一字之中也有多用方笔的特例。

《猛》横画有很大斜度,竖画较平直。《玄》横画较平直,竖画欹侧严重。“南阳”两字在碑⑩、志⑪中各具形态,前者峻峭,后者温雅。

《猛》以险劲为特色,《玄》以宽敞见长,差异相当明显。以“故”字为例,《猛》中⑫左边“古”上横斜出,“口”呈大方形偏右,竖画上耸,右边两撇紧逼,并以较垂直长撇形式出现,捺又紧挨首撇末端出笔;“故”字中心收缩且倒向左边,末笔以斜出长捺平衡了整个字,字形长而紧。《玄》中⑬左边上横较平,“口”呈倒梯形稍避到左边,竖画缩短;右边两撇一长一短,一斜一平,末捺与短撇间拉开了距离,左右两部分中间宽畅疏朗,整字结体扁而松。

两者都在动中求得平衡,细辨又有差异。《猛》不仅注意结构的奇变,还着眼于章法的斜正相辅,同行中各字的重心或左或右,时刻调整着整行的平衡。如“初荷之出水”⑭数字中“初”、“出”两字跌向左边、“荷”、“之”两字的右展以及“水”字的居中,使整体的重心行进在曲折的蛇行线中,既灵动又稳妥地站住了脚跟。而《玄》却突出个体字的平衡,也许受出土后拓片被剪裁的制约。或加粗笔画,如“玄”⑮字末点、“因”⑯字右竖;或改变点画形态,如“裔”⑰字末笔变捺为点;或延伸点画,如“轨”⑱字横折竖弯勾的下落,“远”⑲字末捺右伸;或移动位置,如“空”⑳字下边短竖的右延;或增加点画,如“坂”![]() 字右边衍生重点。这些变化手段灵活机动,为失衡的一端增加了砝码。《玄》中又见行书笔意,如“奇”

字右边衍生重点。这些变化手段灵活机动,为失衡的一端增加了砝码。《玄》中又见行书笔意,如“奇”![]() 字中“口”的连笔,“无”

字中“口”的连笔,“无”![]() 字的减笔,“其”

字的减笔,“其”![]() 字点的勾连,为妩媚鲜活润了色。

字点的勾连,为妩媚鲜活润了色。

统观二爨与北朝诸碑,在用笔、结体上有很大的相似处,都是隶书向楷书过渡时期的产物。南北书体遵循着同一规律在发展。再说南方有碑,北方也有简帖。后代喋喋不休地把南北书体截然分界的南帖北碑之说是站不住脚的。

回忆与思考

-王羲之被冠以“书圣”之称始于何时何人?你是如何看待“书圣”的桂冠的?

-孙过庭强调“真以点画为形质,使转为情性;草以点画为情性,使转为形质”,试结合智永《千字文》的特点来阐述。

-《天发神谶碑》是隶书还是篆书?谈谈你的看法。

-统观二爨和北朝诸碑,你最大的感受是什么?试作简单的分析。

-为什么说把南北书体截然分界的“南帖北碑”之说是站不住脚的?