【钢城区文化馆】中国书法17

发布时间:May 2, 2024 | 作者:

百代楷法豪迈情怀

唐代是我国封建社会的全盛时期,封建政治经济和文化都得到了高度的发展。唐人走出本土,面向世界,并宽宏大度地接纳了各国的精英。大唐帝国开放、浪漫、鼎盛,作为文化意识形态之一的书法艺术同样反映出这一时代的特征。

唐太宗酷爱书法,在他的提倡下,唐历代帝王也重视书法,高宗、睿宗、玄宗、肃宗、代宗、德宗、顺宗、宣宗、窦后、武则天以及李唐诸多凤子龙孙都留心翰墨,各有所专攻。唐太宗常与臣下探讨书法秘笈,将之作为日理万机余暇的一项重要活动,有书作四篇传世:《笔法诀》阐述了书写时应有“心正气和”的精神状态以及诸多的点画用笔法则;《论书》《指意》提倡书法要追求“骨力”与“神气”;《王羲之赞论》则是太宗为《晋书》撰写的《王羲之传》的赞辞,奠定了有唐一代尊王的书风。他以帝王之权,对历代法书进行了大规模的鸠集、整理、总结的工作。唐代国立学校设立六个专业,第五科就是书学,设“书学博士”,教学生每天临习纸一张。

隋炀帝大业三年(607)从十科取士,其“文才秀美”称进士科,开始了科举制度。唐承隋制,增设明法、明字、明算等科。“明经”和“进士”是考试中最热门的两科。明经考应试者对儒家经典的认知、熟悉和掌握程度。进士以诗赋来考量才情。明字则是测试书写能力。弘文馆招收五品以上爱好书法的官员,由虞世南、欧阳询执教。书法与文章、歌赋一样,成为选拔、考察精英人士的标准。周以书为教,汉以书取士,晋置书学博士,与前代相比,大唐皇朝的教育制度与选拔人才的措施对书学更重视,内容更具体,这对于提高民族素质、培养书法人才、推动书法艺术的发展,无疑起了催化剂的作用。有唐一代,人才辈出,书法流派争艳斗妍,书学论著逐渐成熟。其间,可分为三个时期。

唐太宗爱好王字,已超越个人兴趣的范围。他从历代名家中遴选了兼蓄南北书风的王羲之为书坛宗主,作为大唐一统天下的既定国策。南人可以通过王羲之和钟繇、索靖交谈,北人凭藉王羲之与南人交流,王羲之是南北交融的通道,南北的偏激、纷争可由此得到纠正与平息。唐初七八十年间,王字风靡天下,独占鳌头。楷书继承六朝传统,字体严肃凝重,姿态众多,有流美飞扬的韵味。虞世南、欧阳询、诸遂良、薛稷是初唐四大楷书名家。他们是六朝书法的承绪者,又是大唐书法的开启者。孙过庭《书谱》一卷是初唐难得一见的草书。

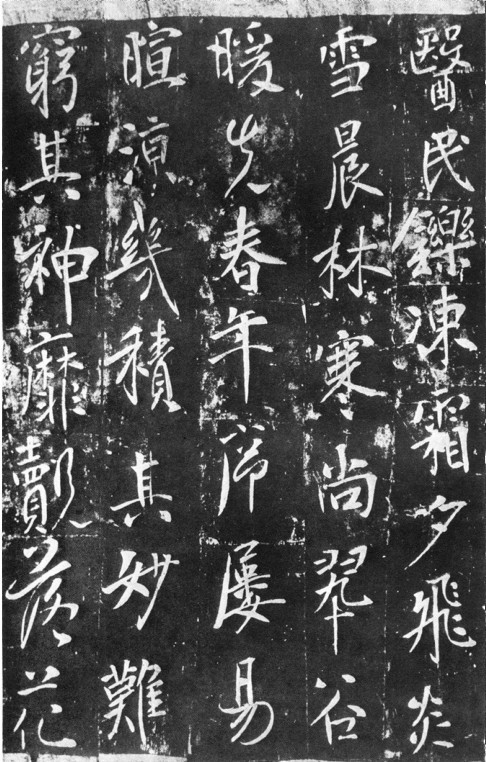

唐太宗温泉铭局部

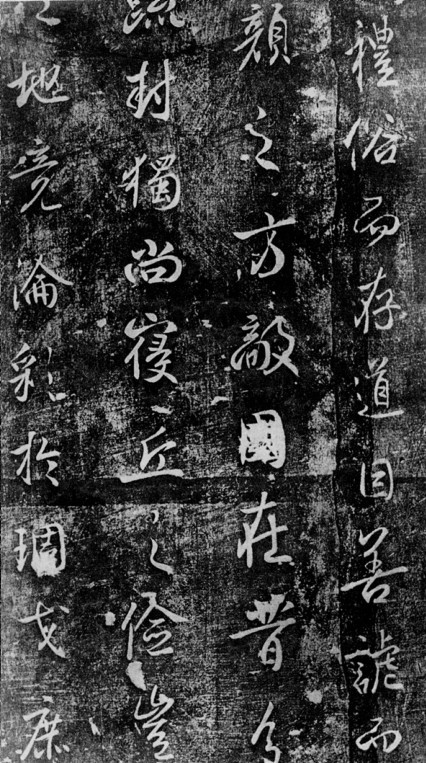

唐高宗李碑局部

唐中期的颜真卿、柳公权是大唐书法进入第二阶段的创始人物。他们克服二王弊端,纳古法于新意之中,生新法于古意之外,开创了新的楷法,使之与盛唐气度相契合。抒写情怀的行草书,在开元盛世得到自由驰骋的天地,李邕、张旭、怀素等行草书名家应运而生。他们在留下与日月同辉的墨宝的同时,也留下了他们改革创新的胆魄、见识与勇气。他们的万丈豪情,给后世以巨大的鼓舞和启发。篆书最有成就的是李阳冰。

晚唐至五代,经济凋弊、日寻干戈,士大夫在兵戈之间胆颤心惊地生活,失去了留心翰墨的闲情逸致,书法衰落。唯有杨凝式以“风子”的纵诞和兼有颜柳、上溯二王的雅楷颠草独立于世。上承唐代狂放沉雄的余习,下启宋代尚意书风。

据历史记载,唐代(包括五代)擅长书法的有337人。上自帝王后妃、达官贵人,下到寒族庶民、僧道仕女,社会各阶层都有以书法名传天下的人。以往已有的碑版、尺牍、题额、摩崖、墓志、塔铭等传统形式仍占主流,诗笺、壁书等新的书写形式不断出现。书法欣赏由静态的成品转向动态的书写流程。太宗在玄武门赐宴,操笔作飞白书,任群臣争夺;玄宗会百官,赋《三杰诗》并书,分赐宋璟、张说、源乾曜三大臣;顺宗为皇太子时,曾受命于德宗,为当代功臣图像作题纪书于壁;张旭、怀素更是经常醉墨书壁。这些即兴表演在官方和民间的文化集会中经常出现,成为一道不可或缺的风景。不仅是古人,当代书家的作品也进入了商品流通市场。书作的价格随市场需求时有浮动,有的书作价格昂贵,可以论字出买。如虞世南《与圆机书》曾被剪开,论字出卖。用麻一斗可买“樊卿”两字,铜砚一枚换来“鹤口”两字,芋头千个购得“房邨”两字。“润笔”的出现,标志着社会认可书法商品化,书家观念变化,自觉进入了市场。唐代书论的系统性、完整性以及对审美规律所作的深度的理性探索都超越了前人。唐代书法为后人开启了由唐入晋的平坦大道,并为国外,尤其是日本书道的形成和光大起了奠基石的作用。

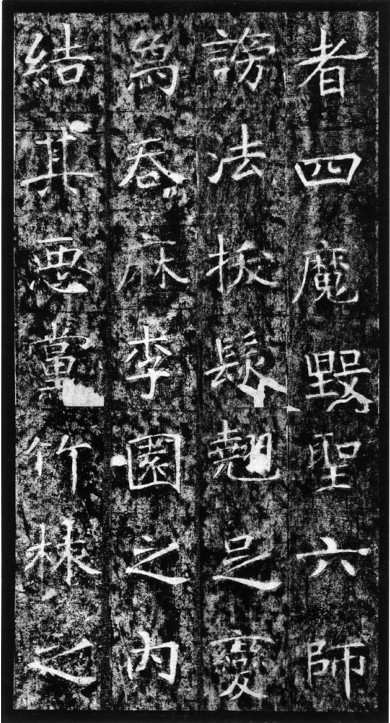

隋龙藏寺碑局部

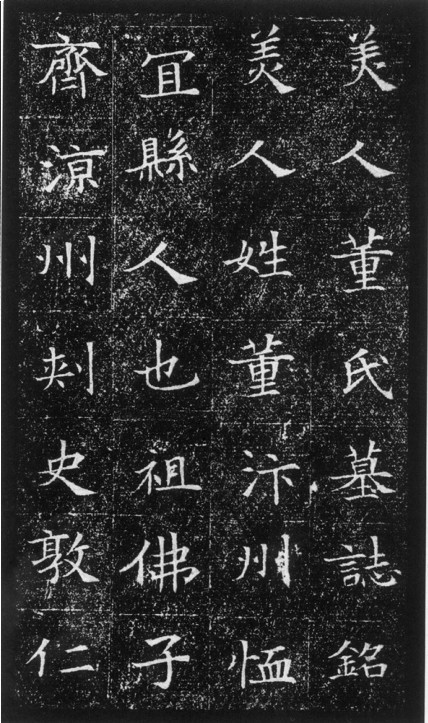

隋董美人墓志局部

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法18

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法16