【钢城区文化馆】中国书法25

发布时间:2024-5-10 | 作者:

风行雨集识“笔虎”

草、行、楷兴起后,篆隶的实用性日趋凋敝,仅剩下观赏的功能,书写者也日益减少。唐代隶书渗入楷法,追求规范化、装饰化、典雅化,讲究四平八稳,虽丰腴新姿,却失去了汉隶一碑一奇的生命力。唐玄宗、梁升卿、韩择木、蔡有邻、李潮、史惟则等人的隶书是典型的唐隶。篆书书写迂缓与大唐生活节奏相游离,唐代写篆书的人屈指可数,李阳冰则是颗启明星。

李阳冰字少温,赵郡(今河北赵县)人。有人说他是李白的族叔,做过几任县令,晚年当了将作少监的官,人称“李监”。他有兄弟五人,都攻书学。他的小篆从李斯《峄山碑》得法,后见孔子《吴季札墓志》,结合大篆的笔意,师造化,从天地山川、日月星辰中得到启发,刻苦学习了30年。肃宗时的作品点画很疏瘦,到代宗大历以后,笔法更加淳厚遒劲。当时人称他的篆书为“铁丝篆”,形容点画虽细如铁丝,用笔却圆浑、骏利,坚韧挺拔。人们在敬佩之余,发出了“笔虎”的赞叹。据记载,颜真卿写碑书,一定要请李阳冰题碑额,以获得“连璧之美”。传世作品有《栖先茔记》《般若台铭》《颜家庙碑碑额》《三坟记》《城隍庙碑》等。他的传世作品仅存宋明重刻,原石大多佚亡,只有《般若台铭》为大多数学者认定为唐时原刻。

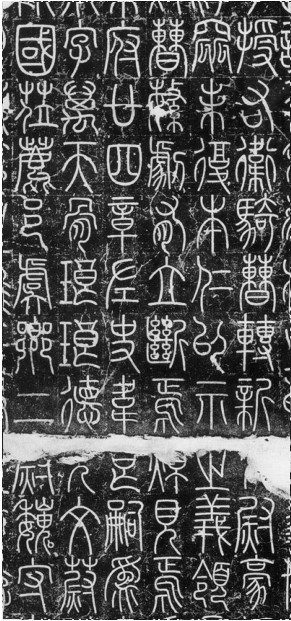

《般若台铭》刻于大历七年(772),原石在福建福州乌石山。大字,每字长25至27厘米,宽11至17厘米不等,共计24字。

李阳冰用笔比秦代小篆更细瘦韧健。按常规讲,圆笔滋媚有余,苍劲不足,细瘦易纤弱而不刚健。但由于笔笔中锋(宋陈![]() 在《负暄野录》记录了自己对李字的直观印象:“点画映日观之,中心一缕之墨倍浓,盖其用笔有力,且直下不欹,故锋常在画中。”),又采用大篆屈曲圆转、流畅通达的线条,点画的屈张力、内蕴力特别丰富。“若古钗倚物,力有万钧。”(唐吕总《续书评》)《峄山刻石》“著”①字中间两短竖,李篆化略有弧度的短线为屈曲的大弧线;《泰山刻石》“书”②字“聿”的上半部,李篆变两长横线与一短曲竖线组成的扁平形为三条曲线构建成的较空阔的弧形;小篆“作”③字前三条竖线在李篆中代之以屈曲的弧线。

在《负暄野录》记录了自己对李字的直观印象:“点画映日观之,中心一缕之墨倍浓,盖其用笔有力,且直下不欹,故锋常在画中。”),又采用大篆屈曲圆转、流畅通达的线条,点画的屈张力、内蕴力特别丰富。“若古钗倚物,力有万钧。”(唐吕总《续书评》)《峄山刻石》“著”①字中间两短竖,李篆化略有弧度的短线为屈曲的大弧线;《泰山刻石》“书”②字“聿”的上半部,李篆变两长横线与一短曲竖线组成的扁平形为三条曲线构建成的较空阔的弧形;小篆“作”③字前三条竖线在李篆中代之以屈曲的弧线。

唐李阳冰三坟记局部

李阳冰的篆书以小篆的结构为基础,又渗入大篆的构形法

李阳冰的篆书以小篆的结构为基础,又渗入大篆的构形法,宇宙万象万物被摄入他的笔端,出现了有趣的象形性。“大”④字如人正面站立,有别于失去人形的小篆。李篆外形沿袭小篆的长方,上下舒展,但不一定采用小篆的上紧下松。有的字上紧下松,如“唐”⑤字,有的上展下收,如“造”⑥字。李篆以小篆的中心对称式为主,而时有突破。“台”⑦字上部不安排成左右均衡的两曲线,两线形态不同,并在斜正、高低、曲直的变异中求得新的平衡。李篆点画间不作等距的安排,将小篆的整饬变得活泼。

汉魏以来,以毕生精力专研小篆的,仅李阳冰一人。他曾很自负地说过:“斯翁(李斯)之后,直至小生,曹喜、蔡邕不足言也。”(《唐国史补》)元舆曾见过李阳冰在六幅白色生绢上书写的真迹,感觉仿佛见到蠹虫的蛀蚀,鸟爪的痕迹,屈曲蛰伏,极其自然,又如铁石深陷墙壁,与壁体浑然而一。李篆对宋代徐铉、徐楷兄弟,元代赵孟頫,明朝李东阳,直至清人,都产生过巨大影响。