【钢城区文化馆】中国书法26

发布时间:2024-5-11 | 作者:

楷法入隶,新姿丰茂

唐代正统文字为楷书,抒情达意的行、草书释放出大唐帝国的浪漫情怀。相对而言,篆隶已退居到不起眼的地位。但不等于说唐代无篆隶,无自翻新曲的篆隶名家,尤其是盛、中唐时期。篆书仅李阳冰一人,隶书则有一批书家演绎着唐人的风貌。

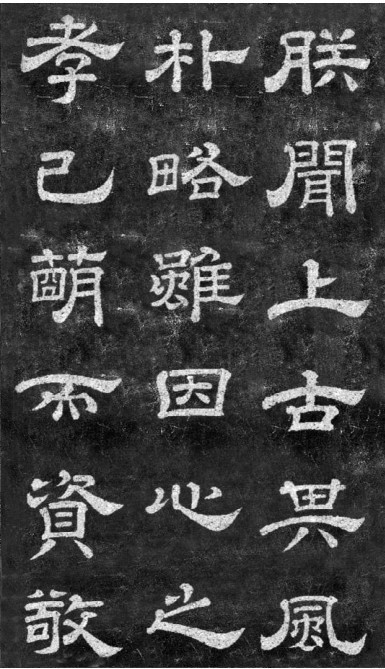

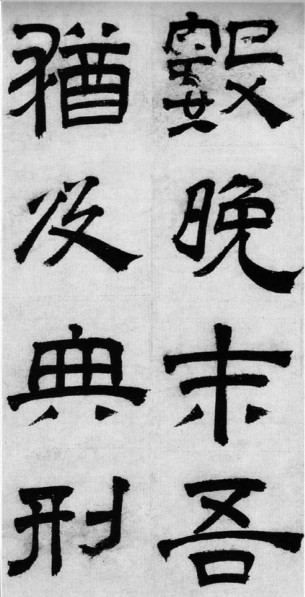

唐玄宗石台孝经局部

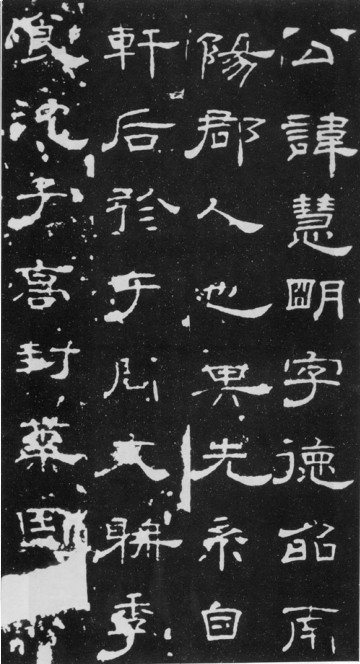

唐韩择木叶慧明碑局部

唐隶的点画形态较汉隶丰富

汉隶在东汉末达到巅峰,而自《熹平石经》《正始石经》等样板化八分问世以来,灵动活泼的八分日趋工整规范。魏晋隶书,如曹魏《受禅碑》《曹真碑》,西晋《皇帝三临辟雍碑》,东晋《谢鲲墓志》等以方笔为主,撇捺出锋,隶向楷过渡的特征显而易见。至隋唐,尤其是唐法确立后,楷法渗入隶书,追求规范化、装饰化、典雅化,讲究四平八稳,虽丰腴新容,汉隶一碑一奇的生命力却逐渐消耗。唐玄宗《纪泰山铭》《石台孝经》《庆唐观纪圣铭》,韩择木《叶慧明碑》,徐浩《嵩阳观圣德感应颂》,史惟则《大智禅师碑》等都是典型的唐隶。其他善写隶书的唐人尚有梁升卿、蔡有邻、李潮、戴千龄等。

如把唐隶(《石台孝经》、《叶慧明碑》)与汉隶(《曹全碑》、《史晨碑》、《乙瑛碑》、《西岳华山庙碑》)作比较,可从以下几方面来解读唐隶的特征:

一、楷法入隶。

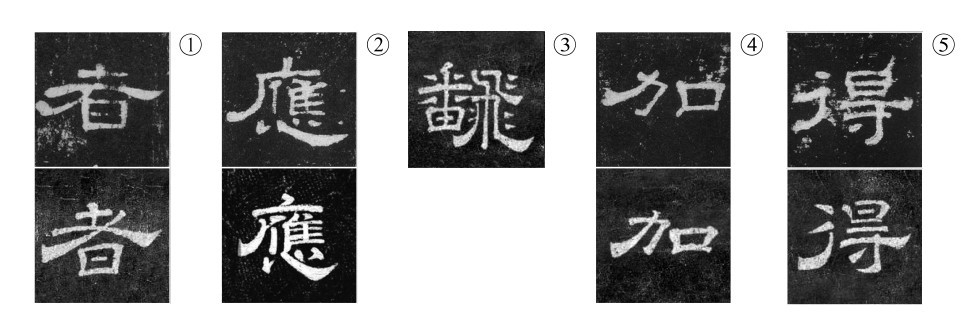

汉隶用笔不论方圆,都是逆势平起,撇收笔,捺稳重而出;唐隶出现了斜起笔,尖起笔,撇捺收尾处常露锋颖,蚕头不明显,雁尾夸张。“者”①、“应”②等字差异显著(同字例字汉隶上唐隶下,后同)。甚至出现多飞,如“![]() ”③字。

”③字。

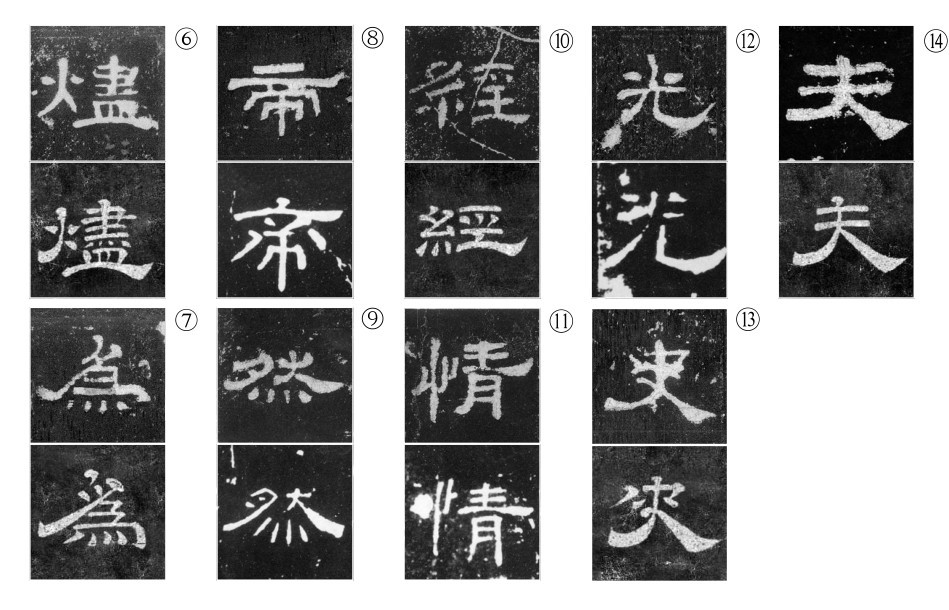

唐隶的点画形态较汉隶丰富,汉隶未有的勾、折在唐隶中习以为常,汉隶固有的撇画等也时异化为楷法。“加”④字中“力”的右边尾端,《史晨碑》为回锋收笔,如撇,而在《石台孝经》中则有典型的楷勾;唐隶的竖勾写得肆逸,与汉隶的含蓄大异,如“得”⑤字;楷法的折在唐隶中用得很普遍,“烬”⑥、“为”⑦等字右边几个右上折与汉隶的写法迥然有异。“帝”⑧字中,汉隶的短竖在唐隶中常以楷法撇的形式——尾端出锋——出现,“为”字在《史晨碑》中首笔撇回锋护尾,而在《石台孝经》中则是典型的楷书点撇;“然”⑨字联飞四点在《叶慧明碑》中以长撇与三个上尖下圆的长点(楷书基本点的形态)构成,藏头护尾的隶点已被改造。唐隶中“经”⑩字偏旁上部用折,已不是汉隶的转,为楷法的结构。

汉隶字形以扁平见长,唐隶点画纵向发展,字形显得长方

汉隶字形以扁平见长,唐隶点画纵向发展,字形显得长方。“情”⑪、“光”⑫等字在《叶慧明碑》中下部舒展,相对于《史晨碑》显得颀长。而《石台孝经》由于撇捺左右张冀,尽管有上紧下松的纵势,却反见扁平。“史”⑬、“夫”⑭等字在《史晨碑》与《石台孝经》中分野清楚。

二、装饰性加强。

汉隶呈八字形舒展,有装饰之美。唐隶对撇捺自身以及两者组合的图案性的加强有过之而无不及。

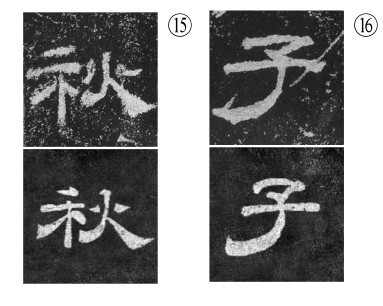

撇从转弯处逐渐加粗,至末端重按轻出,出锋有麦芒针尖,仿佛一个庞然大物,翘起个小尾巴,蓦然回顾,颇有些滑稽,却也艳媚。“秋”⑮、“子”⑯等字的斜撇与竖撇在《石台孝经》中夸饰,缺乏《乙瑛碑》等汉隶内敛含蓄的沉稳。

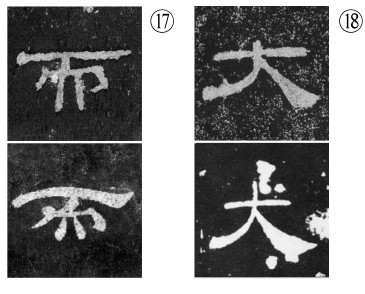

汉隶的捺强调一波三折,起伏曲折分明,雁尾式的捺脚必在后端才重按。唐隶的捺曲势强烈,折势不甚明显;按得较早,在中段即加重,逐渐粗大,末端微往右上挑,露锋尖。汉隶的平捺微呈拱形,唐隶则强化了拱势,“而”⑰字的平捺在《史晨碑》和《石台孝经》中各见平和与张扬,“大”⑱字的斜捺在《乙瑛碑》及《叶慧明碑》中时代特征也毕现。

汉隶注重图案式的匀称,但它有一个铁的前提——灵动多姿。唐隶扩大匀称而抛弃奇变,动态的匀称成了四平八稳的对称。“春”⑲字的撇捺在《石台孝经》中对称式的左张右扬不同于《史晨碑》中的舒撇抑捺或《乙瑛碑》中的敛撇展捺。汉隶与唐隶间动与静的差异不可同日而语。

三、灵动的消蚀。

汉人各种碑碣,一碑有一碑的面貌,各碑间不存在相同的风格;至唐人则反之,诸多的隶书名家,写的是同一种横,同一类挑,同一样捺,风貌特征基本一致。

唐隶的装饰性加强

捺拱势有平和或张扬的不同

汉隶灵动多姿唐隶则四平八稳

汉隶结体以腾挪取胜,唐隶求匀称,缺乏灵气

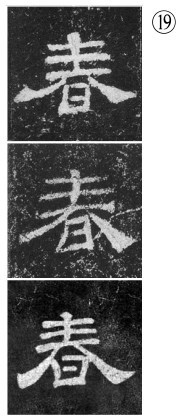

“年”⑳字三横在《史晨碑》中或仰或俯,态势各异,而《叶慧明碑》中则平直少变化;《乙瑛碑》中“侯”![]() 字三横的两两间距,为上小下大,《石台孝经》中显得等同;《石台孝经》“其”

字三横的两两间距,为上小下大,《石台孝经》中显得等同;《石台孝经》“其”![]() 字形态来自《西岳华山庙碑》,但上部框架内被“十”分割成匀称的四部分,无原碑中短横上提、短竖稍欹左产生的上小下大、左疏右密的变异。唐隶点画情态走势以及间距、分割比例趋向于工整划一。

字形态来自《西岳华山庙碑》,但上部框架内被“十”分割成匀称的四部分,无原碑中短横上提、短竖稍欹左产生的上小下大、左疏右密的变异。唐隶点画情态走势以及间距、分割比例趋向于工整划一。

汉隶结体以腾挪取胜,唐隶求匀称,缺乏灵气。左右结构的“祖”![]() 字在《西岳华山庙碑》中侧左转右,相互对揖,右边又稍上冲,动感极强;而在《石台孝经》中左右两部分平直相应,右边基本居中,呈静态对峙。上中下结构的“高”

字在《西岳华山庙碑》中侧左转右,相互对揖,右边又稍上冲,动感极强;而在《石台孝经》中左右两部分平直相应,右边基本居中,呈静态对峙。上中下结构的“高”![]() 字在《曹全碑》中三部分的中轴线各有欹侧,在《叶慧明碑》中则呈垂直状态。“神”

字在《曹全碑》中三部分的中轴线各有欹侧,在《叶慧明碑》中则呈垂直状态。“神”![]() 、“圣”

、“圣”![]() 、“刘”

、“刘”![]() 、“国”

、“国”![]() 等多种结构组织的字中,唐隶失去的是汉隶解语花式的摇曳生姿。

等多种结构组织的字中,唐隶失去的是汉隶解语花式的摇曳生姿。

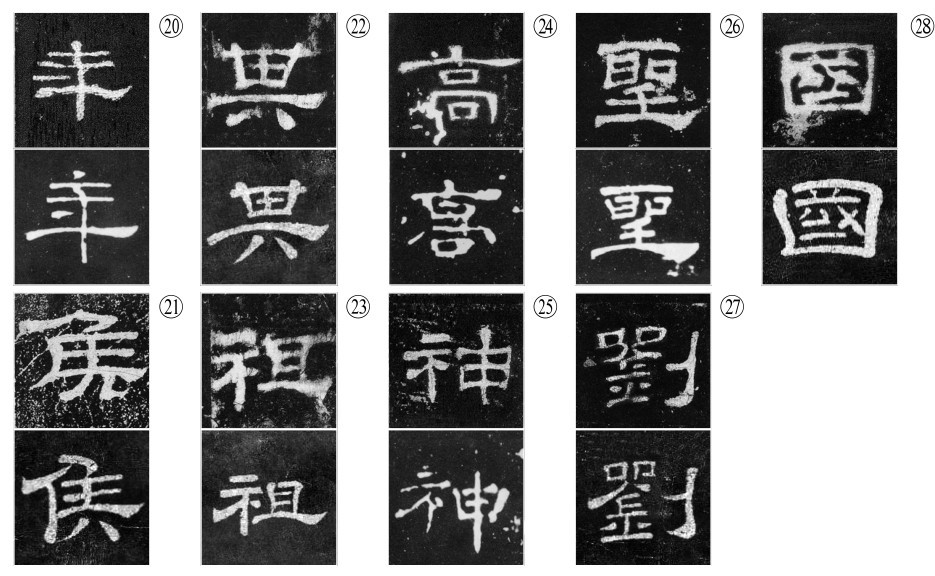

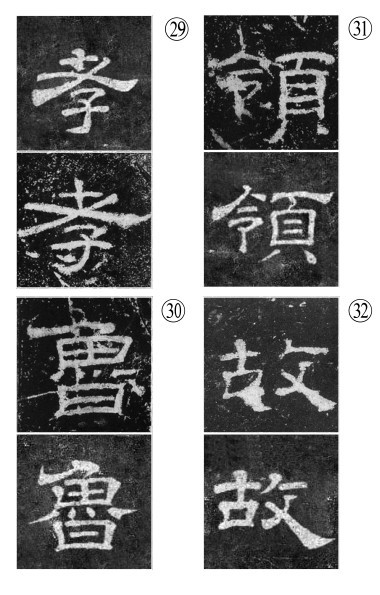

中心放射式的汉隶关注点画的主次,唐隶则强化了图案式的对称。“孝”![]() 字在《石台孝经》中以大挑大捺左右均衡分张,如双手同时拉开舞裙,呈蝶形舒展;《乙瑛碑》中则是撇轻捺重,撇放捺收。撇捺位置经营,唐隶不如汉隶高低参差,变化自如,上述的“春”、“史”即为一例。汉隶在结构变化上也注重主次之分,“鲁”

字在《石台孝经》中以大挑大捺左右均衡分张,如双手同时拉开舞裙,呈蝶形舒展;《乙瑛碑》中则是撇轻捺重,撇放捺收。撇捺位置经营,唐隶不如汉隶高低参差,变化自如,上述的“春”、“史”即为一例。汉隶在结构变化上也注重主次之分,“鲁”![]() 字在《乙瑛碑》中上下两个框架结构有大小扁方正侧之分,而在《石台孝经》中则无多大变化。唐隶的结构即使变化稍有主次,也只有大小长扁之分,而失去汉隶参差揖让的奇变。“领”

字在《乙瑛碑》中上下两个框架结构有大小扁方正侧之分,而在《石台孝经》中则无多大变化。唐隶的结构即使变化稍有主次,也只有大小长扁之分,而失去汉隶参差揖让的奇变。“领”![]() 、“故”

、“故”![]() 等字在《乙瑛碑》《史晨碑》《石台孝经》中不同的生气可见一斑。

等字在《乙瑛碑》《史晨碑》《石台孝经》中不同的生气可见一斑。

汉隶关注点画的主次,唐隶则强化了图案式的对称

唐隶丧失了汉隶因字赋形的自由

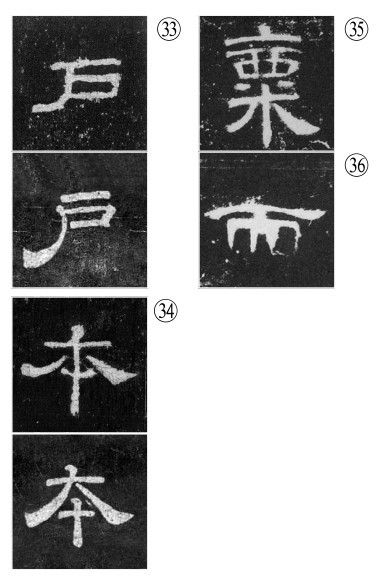

唐隶点画取纵势,由于撇捺过分张狂,字形已突破汉隶的适度扁平,或长形或更扁平。前者如《石台孝经》,后者如《叶慧明碑》。形态的整齐统一已使唐隶丧失了汉隶因字赋形的自由。《石台孝经》中“户”![]() 、“本”

、“本”![]() 等字已不是《史晨碑》中就字本身取形,而《曹全碑》中“粟”

等字已不是《史晨碑》中就字本身取形,而《曹全碑》中“粟”![]() 字的特长和“而”

字的特长和“而”![]() 字的特扁更是唐人不会涉足的。

字的特扁更是唐人不会涉足的。

章法安排上,汉隶的字距大于行距,常采用方格偏长式。撇捺左右相承,如携手共舞。唐隶沿袭汉隶联袂的横势,却又把界格线定成扁方,与楷书的行距大于字距类同,但撇捺舒展更畅意,行距自然消失,字距也难见舒展。界格线划定框死了字形的变化,整体少了些松动的气息。

汉隶用笔方圆兼备,点画笔致紧密、结体出奇出怪;唐隶用笔求圆,点画肥硕,姿态丰腴娇艳,与汉隶相比,已失去自然灵动,有了矫揉造作的习气。正如启功先生《论书绝句〈曹真残碑〉注》所指出的,“观之如嚼蔗滓,后世未见一人临习,岂无故哉!”

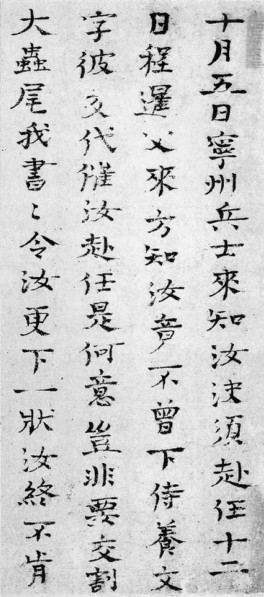

五代以降,分书更是衰退,宋隶很少见,王洙的《范仲淹神道碑》、司马光的《宁州帖》是难得一见的宋隶遗作。元代隶书稍有复兴,但点画结体的平直刻板一如宋代,尤其是楷法入隶,名为隶书,实为异化的楷书——楷书的字形却写得横平竖直兼有较大捺脚,板滞木讷而缺乏生气。至明代书者更少,即使如文徵明那样自诩“不比古人差”的隶书,在当时已受到非议:“近代隶书,颇谓淳雅……然皆真书为骨,而遥想汉法为之。”(赵宦光《寒山帚谈》)“遥想”一词点中了要害。因为年代久远,遗迹泯没,且使用早已退出日用范畴;宋元明之人似平生未见汉隶,自茫然不知本末,只是凭想象在作隶书,汉隶的退变自然不可避免,一代不如一代。

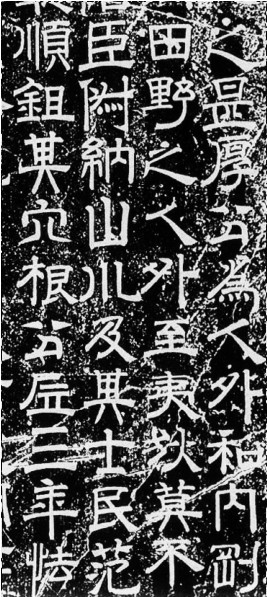

宋王洙范仲淹神道碑局部

宋司马光宁州帖局部

明文徵明毛先生践行诗局部

唐隶是分隶一路衰变阶段中的一次短暂的中兴,以楷入隶是隶书的一次变革。唐隶尽管整齐华丽,却不乏清俊娇媚。隶书踏进楷法的轨道,由于法度森严,个性泯灭,趣味淡化,路越走越狭。如果说汉隶是精灵的话,那么唐隶则是雍容艳丽的贵妇,而宋隶以降更是死板拘谨、面目可憎的道学先生了。至清代中叶尤其是尚碑书风兴起后,清人向上求溯,于篆书、简帛文中乞求灵感,又有了亲近汉隶的可能,隶书才有了它复苏与新一轮发展的可能。