【钢城区文化馆】中国书法33

发布时间:2024-6-3 | 作者:

因人掩书,京易为襄

“苏黄米蔡”中的“蔡”是指蔡襄,他长苏轼25岁,比黄庭坚大33岁,米芾则小他39岁。在以时间先后排列顺序的宋四家中,蔡襄被放在末位,很不合情理。明代张丑在《管见》里作了一番解释:按宋代说法,宋四家中的“蔡”应为蔡京,但因蔡京是徽宗朝权奸“六贼”之一,为后人不齿,就改蔡京为他的同乡前辈蔡襄。蔡襄是正统派的传主,有别于尚意派的苏黄米。以襄易京,蔡襄忝列入宋四家,却以前辈屈居末位。

蔡襄,字君谟,兴化(今属福建)人,官至端明殿学士,卒谥“忠惠”。他以颜真卿为重点学习对象,几乎临遍了唐代所有名家的精品,继而上溯魏晋,学谁像谁,无一笔无来处,有扎实的楷书功底。楷书得鲁公法,端重沉着又比鲁公纤丽秾艳;行书笔致劲健,结体秀丽流美;草书笔圆字润,婉转有致。早年风格刚健有力,晚年趋于淳淡婉美。他致力于“散草”的创作。沈括《梦溪笔谈》记载:“古人以散笔作隶书,谓之‘散隶’,或曰‘飞草’,其法皆生于飞白,亦自成一家。”范大年跋蔡襄《京居帖》说蔡襄的飞白,“细若游丝,轻如浮云,徘徊宛转,有翔龙舞凤之状。”苏轼十分欣赏蔡襄的散草:“每落笔为飞草书,但觉烟云龙蛇,随手运转,奔腾上下,殊可骇也。静而观之,神情欣欣可喜耳。”尽管赞不绝口,可他还是认为草书不是蔡襄的强项,行书应排首位,其次是小楷,再其次才是草书,小字又胜于大字。

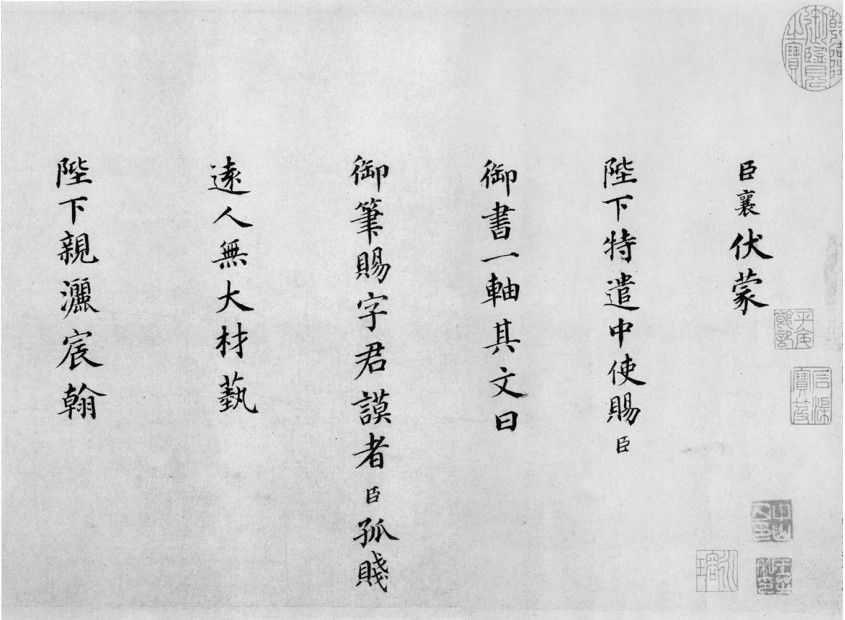

宋蔡襄谢赐御书诗局部

当时社会上一致公认蔡襄的字是本朝第一,仁宗皇帝特别喜欢蔡襄的书法,御笔亲书“君谟”两字并诗,赐给蔡襄。蔡襄向皇帝谢恩,写下《谢赐御书诗帖》。这件事轰动朝野,在历史上留下君臣情义深厚的佳话。

宋代书碑志已成为真正的商品进入市场,购方要向书者付润笔。一次欧阳修请蔡襄书写《集古录目》序言,准备刻石。这件墨迹尤为精劲,欧阳修非常高兴,送蔡襄一份礼品,礼单上计有鼠须栗尾笔、铜绿笔格、大小龙团茶、惠山泉水等物品。蔡襄看了礼单,大笑说:“太清雅了,一点也不俗。”过了一个多月,有人送欧阳修一筐清泉香饼(产于清泉,焚香用的石炭),蔡襄听说这件事,叹息一声:“香饼来得太迟了,使我润笔中缺少了这样一件好东西。”蔡襄还活着的时候,社会上已把他的书作当作珍品宝藏起来。

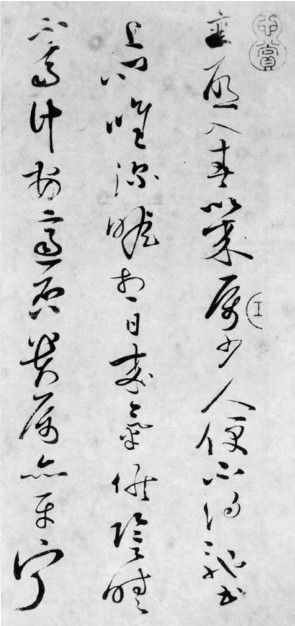

宋蔡襄书札局部

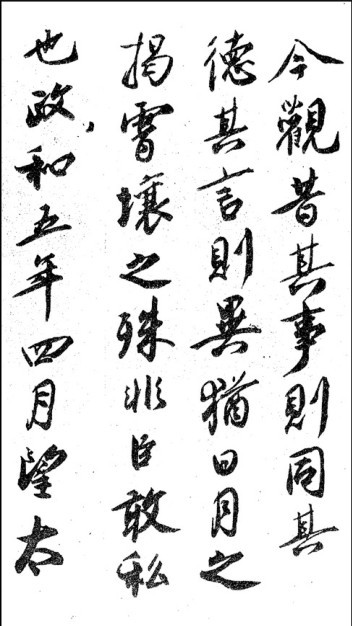

宋蔡京鶺鸰颂跋局部

蔡氏传世碑帖刻有《法帖》5卷,墨迹存有行书《蒙惠帖》,楷书《谢赐御书诗》《颜鲁公告身跋》,草书《效燔帖》等。墨迹多为尺牍书札,这是交流思想、演绎友情的一种媒介,属于个人的隐私物。不同于奉敕作书的诚惶诚恐、树碑勒石的庄重严肃,书信诗札一般是在身心放松的情态下挥洒的。宋代这种书写载体在文人书家中使用频繁,少了些辕门列戟、气象森严,多了些文人气息、心平气和。蔡襄行书墨迹体现了这一时代风尚,兼有《兰亭序》的风流蕴藉与鲁公的沉稳敦厚。

在《蔡忠惠公文集》中,蔡襄留下论书的文章,他强调“学书之要,唯其神气为佳”,认为只求形似而忽略精神、是对书法的曲解。

蔡襄是虔诚的继承者,而不是勇于创新的人物。米芾称他“勒字”,勾活了这位书家不敢越雷池一步的小心谨慎。所以尽管是“本朝第一”,宋人未把他归入宋四家。而蔡京在书法上却是个不断更新的人物,他的被易是因人废书的典型。

蔡京,字元长,兴化仙游人。他始学蔡襄,继从徐秀海(徐浩,字秀海,唐中期书家。草隶尤工,结法老劲,字体肥俗),转师沈传师(唐中期书家,吴人,字子言,善楷、隶、行、草,豪逸奇倔,骨法清虚,神情自若,存骨削肉),又改从欧阳询,字势变得豪健,沉着痛快。最后深法二王,晚年常自叹“右军难及”,“大令去父远矣”,遂自成一家。他转学多师,是个善于否定、善于更新的人物。宋哲宗绍圣间,天下善书的,没人能超过他。楷书《赵懿简公碑》有颜真卿、李北海的用笔,欧阳询的结体。行书《十八学士图跋》结体祖法柳公权,用笔继承二王,自然流畅,无雕琢痕迹。行书《鶺鸰颂跋》又是一番情景,节律与米芾相似,又显得厚重。