【钢城区文化馆】中国书法32

发布时间:2024-6-2 | 作者:

“臣书刷字”

宋四家中,米芾是个最有传奇色彩的人物。

米芾,初名黻,字元章,号海岳外史、襄阳漫士、火正后人、鹿门居士等。祖籍山西太原,迁居襄阳,后定居润州(今江苏镇江)。以母侍宣仁太后(英宗高后)藩邸旧恩补浛光尉,做过几任地方官,徽宗时被召入京,任书画学博士、礼部员外郎,最后死在淮阳军(今属江苏)任上。

他绝世聪明,才识超人;个性张扬,有强烈的表现欲;行动孤傲颠狂,标新立异,惊世骇俗。

一次,宋微宗召他进皇宫,指着御案上磨就一池墨的砚台,让他在御屏上题写草书诗句。写到第四句的“中”字,行笔自上到下,笔随腕动,左右微振荡,圆浑劲挺,笔直如墨线,徽宗不禁脱口赞好:“先生的书法,真是名不虚传!”米芾一放下笔,马上把御案上的砚台紧紧抱在怀里,朝服前襟和两袖被淋漓的墨汁染得一片狼藉。他跪下对皇帝叩头说:“小臣用过的砚台,不能让陛下赏玩了,小臣拜谢万岁爷的赏赐。”说完起身朝殿外走去。左右大臣要喝住他,被徽宗大笑着阻止了:“南宫先生才华横溢,不可用礼法来束缚他。”

又一次,徽宗在瑶林殿让太监放了一段白绢,二丈见方,旁边安排了玻璃砚台、制墨名家李廷珪的墨锭、象牙管的笔、金制砚匣、白玉镇纸与水盂,叫米芾当众表演。米芾看到这些名贵的文房四宝,高兴极了。他撩起长袍、袖子,在后面打个结,跳东蹦西,一通挥洒,落笔如龙腾蛇舞。徽宗在垂帘后面看到这种憨态,笑得前俯后仰。

米芾的确痴颠,他敢于向皇帝强索砚台,敢于在君前失态,疯狂一回。至于在真州船上,以投江相要挟,向蔡攸强讨王羲之《王略帖》;在无为军当街向石头下拜,口称“石兄”,这类出格的事,更是小菜一碟。这种痴狂,是对艺术的追求进入忘我境界的反映,世人称他为“米颠”,与“颠张狂素”一样,是谑称,是昵称,寄托了无限的爱怜与崇拜。

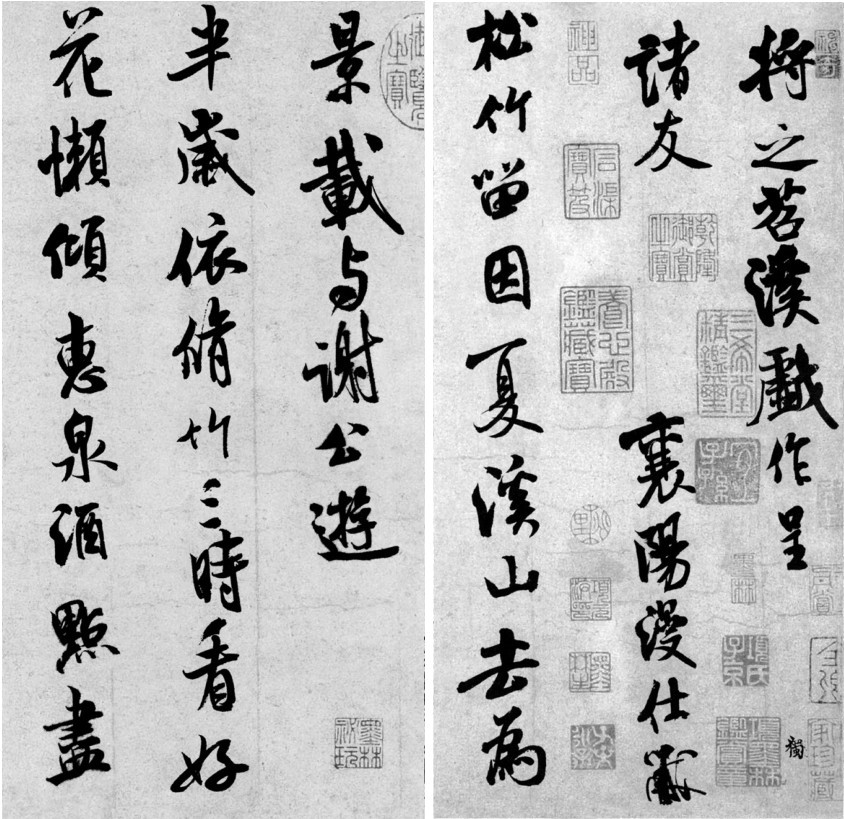

宋米芾苕溪诗局部

米芾师前人不泥古,师造化重写意。书法从褚遂良、颜真卿入手,追溯二王笔法,并临写了大量晋唐的法帖。他常向人家借古迹,临写得可以乱真,然后故意把真迹和临本一齐归还藏家,让他们自己选择。藏家往往会错选他的临本为真迹。米芾有时临古帖,全不为法则束缚,结构大小无一丝合契,只是效仿古帖的笔意。这是聪明人的意临法。有人讥笑他“集古字”,他嗤之不顾。钱穆父批评他刻意追求点画,指出应以气势为主,他才恍然大悟,熔铸百家,自出机杼,创立了“沉着痛快”的米字。他在宋徽宗面前指点当代名家,曾自傲地说:“臣书刷字。”一个“刷”字,勾活了米芾法书节律明快灵动、跳跃性极强的特征。38岁时,米芾改原名“黻”为“芾”,这一年是他书法的一个转折点。

《苕溪诗》是米芾38岁时自书将游苕溪吟唱之作,写于宋哲宗元祐三年(1088)。原卷为纸本,清乾隆时入内府,后被末代皇帝溥仪携至东北,满洲国覆灭后与其他许多文物一起流失。1963年为北京故宫博物院收购入库。该卷为米芾传世墨迹中的佳品。

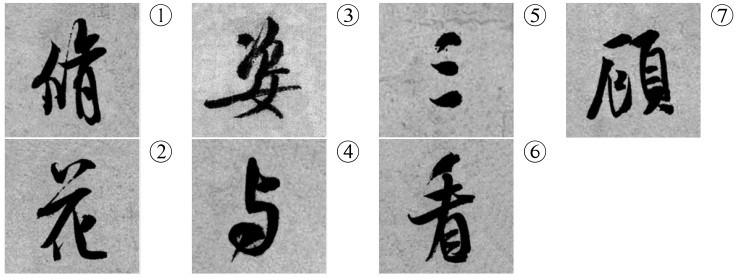

细辨《苕溪诗》,用笔一丝不苟,起笔、运笔、收笔均交待得一清二楚。明代董其昌向后人指出:“米海岳书,无垂不缩,无往不收,此八字真言,无等等咒也!”高度概括了米字“沉着”的内涵——精于笔法,一丝不苟。尤其当牵丝带出点画时,牵丝的轻与点画的重泾渭分明,“修”①、“花”②等字十分典型。

米芾聪明好学,见多识广,对前人多有抨击,甚至苛责,但独推崇褚遂良。他鄙视比况奇巧,却以华词丽句绘声绘色颂扬褚体飞动自在的灵气。米芾常说:“善书者只有一笔,我独有四面。”四面用力,八面出锋,笔毛圆锥体的360度,任何一个角度都可以万毫齐力,运笔极其灵活。他的自负,理所当然。各点画、乃至每一点画在运行过程中的轻重缓急、粗细起伏,显明了然。心在动腕,手在转笔,每根毫毛都在演绎着勃勃的生机。“姿”③字长横行笔轨迹很典型。

米字的“痛快”还可以从以下几方面来认识。

转折与结构的跌宕是米字的两大法眼。《海岳名言》里记载了米芾一则有趣的轶事:他梦见穿了古代服装的老人授予他“折纸书”的笔法,醒后依法练习,书艺大进。蔡京看到他近期的书法大吃一惊:“你的笔法怎么会有了这样大的变化!”这是精思熟虑、魂牵梦萦的前提下,刹那间灵感的激活。如“与”④字的横竖折勾,在转折处用折笔,第一笔结束后,提起笔锋,使它回复垂直居中状态,转换起笔方向,用折法书写下一笔,转角处自然形成如同折纸的痕迹。

米字沉着痛快

米芾讲究匠心运筹:

一、他重视每字体势由一主笔确立,余笔则以正侧、向背、转折、掩映、顿挫辅弼,中侧锋并用。“将之苕溪戏作”数字中(见217页首行),前三字的主笔分别为左竖、底捺、斜撇,决定了三字的形态依次为长、扁、斜;后三字以三点水、戈勾、左撇为主笔,起了支撑各字的作用。

二、强调结构的自然变化,同一字中相同点画有较大的变异。一个“三”⑤字仅三横,笔下每横各有长短、斜度、形态、走势、轻重、疾徐、虚实、映带的不同。

三、注重每一笔的着力点——下笔用力处的变化。上述的“三”字,首笔着力在中间,次笔结尾用力,末笔露锋着纸后迅速铺毫,重按在中后段。多横多竖更是曲尽其变,如“看”⑥字有六横,每横用力点依次为前端、首尾两端、起笔、收笔、中端、末端,“顾”⑦字四竖各着力在上段、中段、起笔、收笔。变化随意自然,却是以虚实得宜与重心平稳为前提的。

分行布白更是曲尽心意,采用长短错综、疏密相间、大小相辅、正侧并用、浓淡互掩等法则,通篇气韵生动,达到“如快剑砍薄苇,互不如意”(元好问《跋虹县诗》引东坡语)的效果。米芾的书法,小如自称“了不留意”的小楷,大到榜书“天下第一楼”,都能在不经意中求得多样统一的美。曾见过他写在纨扇上的《西园雅集图记》的董其昌,不禁由衷赞叹:“其直如弦,此必非有他道,以平日留意章法耳。”

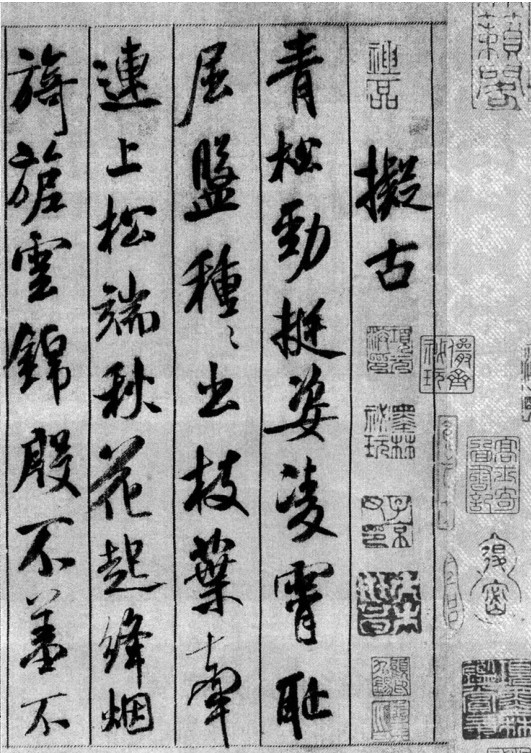

宋米芾蜀素帖局部

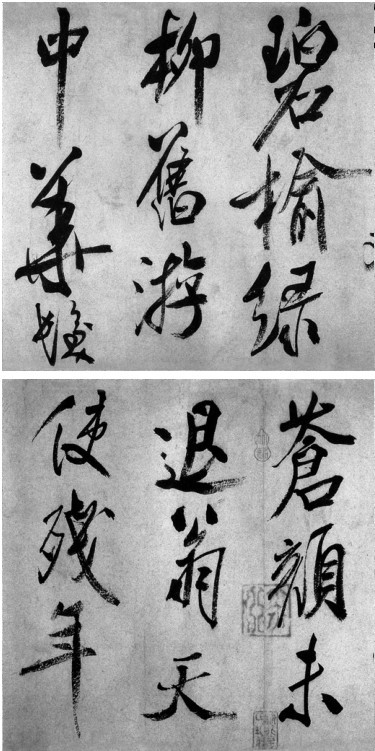

宋米芾虹县诗局部

米芾其他重要墨迹尚有《蜀素帖》《虹县诗》《向太后挽词》《多景楼诗》等,无不显示其粗犷泼辣、跳跃性大、节奏感强,诚如前人评价“风樯骏马”的特点。

米芾是书法家,又是书画鉴定家和收藏家。他珍藏有上百幅晋人墨迹,故榜其居为“宝晋斋”。但他毕竟是一位不失根本的艺术家,洒脱不羁的性格决定了他不可能成为一个古董商,他强调“博易书画”,着眼于“新赏”。他常说:“万全之玩自付识者击节,不为好事者道。”

米芾的《书史》《海岳名言》《画史》《宝章待访录》《评纸帖》《砚史》等著作内容极丰富,论书述画,围绕着“自然”与“真趣”。《书史》是目见法书史传之作,上自西晋,下迄五代,详细记录了法书所藏之家、载体的材料(纸或绢或麻)及印张跋尾。有故事、有评论,亦有心得,为后代著录家的鼻祖。《海岳名言》是日常论书的语录,他强调要学“真迹”,常有独到之处。所涉及的用笔的精到(如“折纸书”——指折处须作两笔完成:第一笔收尾后才能续写第二笔)、布局的不拘成法的辩证关系,确为书界圭臬。他尚魏晋薄唐人,对古人多有讥讽,并过于尖刻。我们应该理解这是他才气横溢、目光过人的反映,他看到了前贤盛名之下被人忽视的不足处。认识到这一点,才不会因词语而迷失方向,产生鹦鹉学舌式的盲从。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法33

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法31