【钢城区文化馆】中国书法36

发布时间:Jun 6, 2024 | 作者:

赵孟頫崇尚晋唐

书法艺术发展到元代,赵孟頫是一个异军突起的人物。他称雄一世,影响至今。

赵孟頫,初名俯,字子昂,晚号松雪道人,别署鸥波翁。他是宋太祖之子秦王德芳的后代,四世祖伯圭是宋孝宗的兄长,赐第于湖州(今浙江吴兴),遂为湖州人。入元后,官至翰林学士承旨、荣禄大夫,封魏国公,谥“文敏”。

赵孟頫是个多才多艺的人物。自幼聪颖,读书过目成诵,著文操笔立就。他在音乐、诗文诸方面都颇有造诣,并擅长鉴别文物,尤以书画见长。元仁宗曾把他比为唐代的李白、宋朝的苏东坡。可以说,富有艺术杰才的李、苏、赵三人是中国历史长空中光芒四射的巨星。

赵孟頫在书画方面的成就是多方面的。他摆脱了南宋书学的藩篱,自成一家,正草隶篆无一不工,尤以行书与小楷著称。山水画以董源、巨然为师;人物鞍马效法李公麟,上追唐人;兴来渗以书法技法,用飞白、籀文的用笔画石写木。他改变了南宋画院体的格调,开启了有元一代新画风。同时兼工篆刻,擅长圆朱文。

赵氏家族是书画世家,兄弟、夫妇、父子、祖孙、戚属(夫人管仲姬,弟孟籲,子赵雍、赵奕,孙赵凤、赵麟,孙婿崔复,外甥王蒙、崔彦辅等)几代相承,在书画园地辛勤耕耘,硕果累累。赵氏家族的书画才气深得仁宗皇帝的赞誉。一次,他叫赵孟頫书写《六体千字文》六卷,管夫人、赵雍亦各书一卷,并让玉工磨玉轴送秘书监装裱入册收藏,并自傲地说,要让后代都知道我大元有擅长书法的妇女,并且全家都是书画名家,这是一件奇事啊!

赵孟頫天分超人,无可否认,然而,能成为一代大师,主要取决于后天的努力。他治学严谨,积学功深。

他从五岁开始学书法,六十余年,临池不辍,有过十年不下楼的记载。据说他每天能写一万字,他自己则说,20年来,书写的《千字文》是以百来计数的。他沉迷书法,不废时日,去世的当天还是像往常一样手不释笔,傍晚,终于倒在书案上,长睡不起了。

他取法广博,无帖不临习,书风几经变异。开始学宋高宗,以后师法钟繇,并以智永为中介,至中年进入二王殿堂,晚年为了书写碑版需要,转而取法李北海。每一阶段主攻目标明确,又从善如流,对汉魏晋唐诸家各种书体,莫不博采旁糅,而且有较深的研究。与当代书家切磋,成名后谦恭相待。明王世贞对赵孟頫遍临古帖有公允的评价,认为他的各体书法能见师承,即使没有新意,也不失为一代名家;何况他自欧、虞、颜、柳、旭、素,以至于宋四家,“各用古法损益,自成一家”。

认真严谨,一丝不苟是赵孟頫创作的一贯原则。一次,他偶然获得米芾《壮怀赋》一卷,发现中间缺数行,就取刻本临摹,想亲自补缺。谁知一口气写了六七张纸,却始终感到不如意,十分感叹地说:现在的人真的达不到古人的水平啊!最后,还是用刻本补上。宋代自黄庭坚不讲究笔墨,“退纸则书”以来,作书者一反唐人强调纸笔调和的法则,追求草草而书的潇洒,其结果必然导致书作的粗糙,这也是南宋书风颓坏的一个因素。赵孟頫对这种陋习引以为戒,取好纸选好笔,力图身体力行改变世风。明李日华评论这种追求好笔佳纸的效果说,赵公的书法,点如碾捶过的金玉一样精细,一丝一毫也没有可以挑剔的。

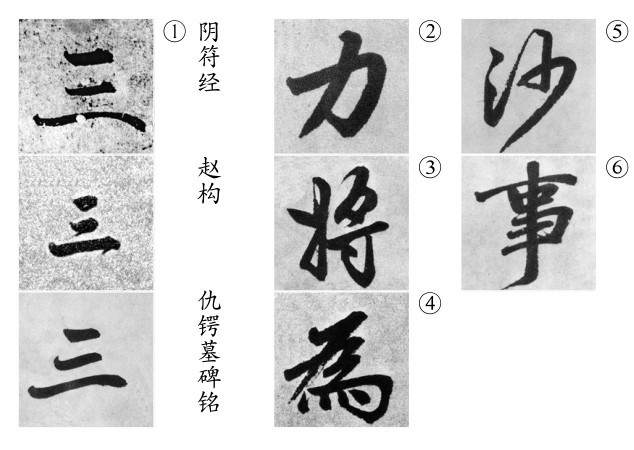

赵孟頫从晋风唐韵中体认到用笔精到是评判书作好坏的首要标准。他告诫后学:“书法以用笔为上,而结字亦须用工。盖结字因时而异,用笔千古不易。”(《兰亭跋》)这是警示,也是榜样。赵孟頫的书法启蒙于宋高宗,高宗学黄(庭坚)学米(芾),米芾服膺褚遂良。自褚遂良以后,唐代书家莫不以其为教主。赵字用笔,尤以起笔,寻踪可直追至褚遂良,脉络清晰。“三”①字起收笔步步为营,丝毫不松懈。第二、第三横起笔动作多多,不断调锋,展示点画内涵丰富。运笔痕迹清晰,收笔爽利不拖拉。前人称誉他中年以后“一笔不苟,怡怡然得天趣”(李皓),有“穷极精密”(黄缙)的楷法基础,赵体的真谛就在此,学赵体应规入矩是关键点。

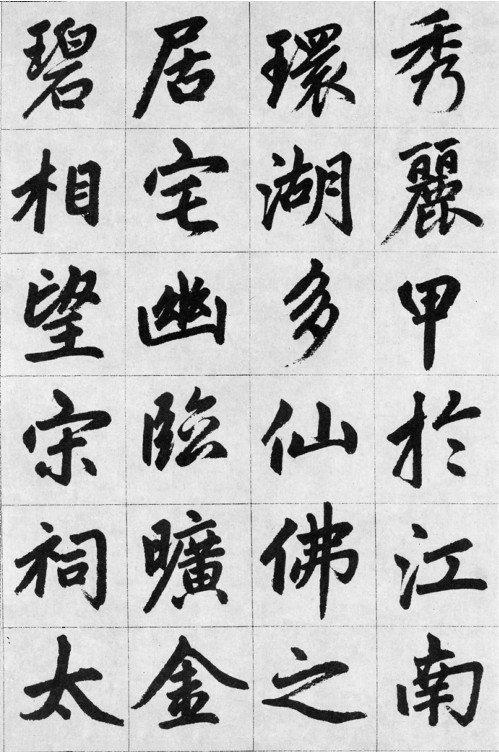

赵孟頫视书法为生命,勤奋多产,有“日书万字”的记载。书写熟练了,自然笔动如飞,牵丝映带。晚年追踪李北海,血脉连绵不断更是有意的效法,以行渗楷成了自然的态势。点画间、部件间、字间的牵丝与勾连,简笔连写、弧线的应用、改变点画形态及笔序等行书常见的表现手段,在赵孟頫的楷书中频频出现。楷书的行化,造就了赵体的天机逸发、笔意流动。“力”②、“将”③、“为”④、“沙”⑤、“事”⑥等字因行意的渗入,演绎着勃勃的生机。

楷书因行意的渗入,演绎着勃勃的生机

赵孟頫行走于历代名家大师的门厅,他心仪大王“圆转如珠,瘦不露筋”的风神,追摹小王“墨彩飞动”的神韵。李北海、柳公权的雄健刚毅又给了他骨力,平和的个性平添了张力,寓变化于平和、在清丽中见劲挺。赵体终以妩媚面世,妩而不俗,媚而益刚,赢得庞大的粉丝群体。

书作内容和形式的统一使赵孟頫成为“钟有三体”的又一传人。据记载,三国时钟繇上石采用铭石体(汉隶)、奏章以章程书(新兴楷体)、友朋间信札多见行狎(新兴行草书)。赵孟頫的碑版工整端庄,书信小札信手流畅,诗文题跋见性见情。晚岁十年里曾三次抄录嵇康《与山巨源绝交书》,借魏晋时嵇康与山涛的故事,抒写自己仕元纠缠难解的心结,书风峻利硬朗,情感直露,堪为典型。古代文化的优良传统,被赵孟頫发扬光大,他的书作丰富多彩,又妙趣横生。

赵孟頫出入晋唐,找回失落的古笔法,遒劲妍丽、天机流动的赵体终于在集万家之长下脱颖而出,风靡了有元一代。

他,是南宋书学滑坡的终结者,又是多民族精英合力打造大元书坛的先驱者和盟主。

这就是赵孟頫的最大成就,也是他对人类、对历史的巨大奉献。

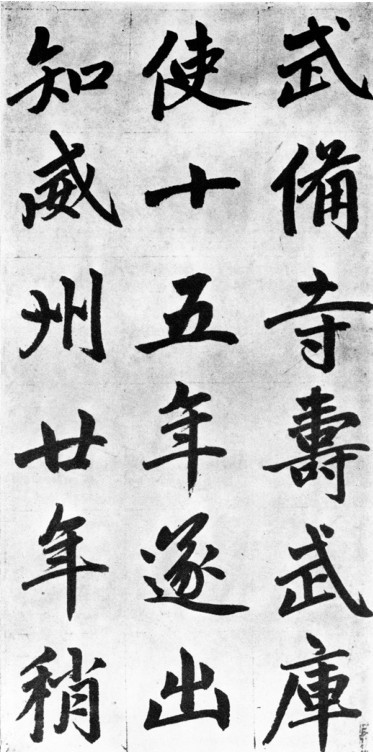

元赵孟頫福神观记局部

元赵孟頫仇锷墓碑铭局部

以后几百年中,他的声誉在中华大地上空回荡,并影响着朝鲜半岛和东南亚诸国。因此,国际天文学会在1987年以赵孟頫名字命名水星环形山。书坛一代雄主,声传云天外。

赵孟頫的书法成就突出表现在正、行、草三体。楷书与欧阳询、颜真卿、柳公权并称“四大家”,小楷被鲜于枢誉为“诸书第一”。事实上,在赵氏诸体中居首位的应该是行书。

赵孟頫是个多产的书家,传世作品不胜枚举。据历代记录,有《清华斋帖》、《松雪斋帖》各四册,也不过九牛一毛耳。即使同一内容,作为成品的,往往在百本以上,《千字文》是这样,《归去来辞》《龙门三自省偈》等也是如此。《三门记》《胆巴碑》《妙严寺记》《福神观记》《六体千字文》等是历代临帖者常选用的范本。

《仇锷墓碑铭》是赵孟頫晚年的行楷力作,书于仁宗延祐六年(1316),时年66岁。用笔纯正,应规入矩。方圆笔并用,点画苍劲厚实,捺脚强调一波三折,有黄庭坚、鲜于枢的遗风。赵孟頫书写勤快,运笔纯熟,笔行如飞,楷书在不经意中就有了行书的笔意。同时有意效法李北海,楷中带行。点画之间、字与字之间起伏连贯,血脉相通,风骨秀逸,天机烂漫,是一气呵成的完美之作,绝无隔离断裂的弊病。点画流动,以行渗楷是赵体流媚动人的一个因素。结体灵活飞动,妩媚多姿,时有草法出现;通帖气势畅达,雄迈豪放。

赵体风靡元代,以后几百年中,其余风烈焰久久不衰。究其根源,除了有帝王提倡的因素外,根本原因在于赵体用笔精致细密,结体流畅雅媚,它是平易而实用的。

历来服膺赵体的有两类人:一类是一般的书法爱好者;一类是深谙赵体三昧、领悟其内核、有造诣的书家。前者折服于他的结体,后者心仪他的用笔,从这点来说,赵体雅俗共赏。

赵体无奇崛欹侧之势,他的妩媚圆润是工稳、平易的。在他面前,谁也不会有不可接近的距离感,谁也不会有畏难的情绪,有的只是看得懂、能够学的信心。赵体的实用价值也就应运而生了。

赵体的流畅及楷体的行书化,加快了书写速度,这是它实用价值的又一体现。

赵体有诸多好处,学者蔚然成风,但学的人多了,却每况愈下,走向了它的反面。这原因不在于赵体本身,而在于对赵体的理解:是重外在的形,还是内在的质。尤其是清代,学赵字单纯摹仿字形,而忽略它的用笔,追求方正划一,用墨浓重,要黑得发光。所谓“黑大方光”台阁体的兴起,是对赵体的肆意歪曲。如果赵孟頫泉下有知,会号啕大哭,又将振臂高呼“师法晋唐”了!

赵孟頫因仕元而遭致非议,被指责为“天水后裔”、“食仇敌之禄”,并影响到对他书作的评价。赵孟頫仕元是一个较为复杂的问题,不能简单地用“是”或“非”作结论,在此只想强调一点:对赵孟頫的非议在每一个历史时段都有其现实的针对性。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法37

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法35