【钢城区文化馆】中国书法38

发布时间:Jun 8, 2024 | 作者:

明代的尚势书风

洪武元年(1368),明太祖朱元璋把元顺帝赶回蒙古草原,建立了大明王朝,恢复了汉族的统治。明王朝一建国就采取了强化中央集权的政策,加强了文化思想的控制。皇室身先士卒提倡帖学,明成祖特好二王法书,网罗了一批书家,给俸禄,办文书;并择其中优秀者入翰林院,授予中书舍人的官职,抄写皇帝的特殊文告,国家的制诏都出于他们之手。他还从舍人中精选了28人专门学习二王书法,研究内府秘藏的名家法帖。以后历代皇帝仁宗、宣宗、宪宗、孝宗、世宗、神宗都克承家训,留心翰墨。上行下效,终明一代,帖学大行。名家众多,但大师罕见。普通的读书人都能写一手流利的行草书,然所取法的大多是承袭《淳化阁帖》、辗转多次的翻刻本,笔法模糊、面目失真且支离破碎,有宋人之洒落而无其豪纵。楷书则承沿唐人严整而缺乏险劲,逐渐形成千篇一律、毫无生气的台阁体。

明初五六十年间,台阁朝臣三宋二沈一解都是书写的高手,也是台阁体的实践者。

明代中叶,资本主义因素萌芽,意识形态领域发生了变化,笔墨纵横、酣畅淋漓的时代风尚一扫明初柔媚规矩的书风。地域性文化群体——吴门书画派的形成为尚势书风起了推波助澜的作用。祝允明、文徵明突破台阁体束缚,成为一时领袖。

明代后期,书坛上出现了一派大器晚成的好风景。“南董北邢”是主流书派的改良者,徐渭、张瑞图、王铎、傅山、宋曹等标新立异,另辟蹊径,给晚明书坛吹来了一股凉爽的清风。

商品化、世俗化、大众化是明代书法的特点。一方面,书法艺术贴近了广大民众,成为全民族雅俗共赏的文明载体;另一方面,因俗眼爱俗书,书家不追求精益求精,抹杀了创造性,为哗众取宠,抄录前人诗文甚至故意写错字或篡改原文,并且开启了炒卖名家、制伪作假、膺品泛滥的恶风。

明代文人多喜著述,书论之作,就数量而言,远远超过前代;但衡量其价值,佳作甚少,出现了与尚势书风不相协调的滞后现象。这其中的原因,一方面保守复旧一派中,以赵体后继者为荣的二三流、甚至不入流的书家撰文论书,大谈技法,介绍经验,汪汪洋洋,分条析理,富有专著;而勇于创新,卓有成就的大家,敢冒天下之大不韪,提出先进、叛逆的新理念,但仅有闪光点,没有串起珍珠的线,缺失系统性、体系性。另一方面,无论是复古主义还是反复古主义,书家的理论实践,总有那么矛盾的一面。复古主义的实践者却能提出新理念,如方孝孺、李东阳都强调把书意放在首位,王世贞也学习古人,不是为了模仿,而是找“渊源”,求继承发展的观点;反复古主义的名家又会反复申述自己学的是二王,如王铎专事粗野欹怪,却害怕别人说他走“野道”,连呼三声“不服”,声声“吾书独总羲献”。这种理性与实践的抵牾折射了明代资本主义萌芽,全社会产生了找回时代、找回自我的意识的觉醒。同时,封建积淀的深沉、政权禁锢的严密,这种新意识被不断地扼杀与异化。晚明叛逆派在书写实践上有成就,但在传统理念——“道”上的越雷池显得苍白畏缩而艰难。

台阁朝臣多“吏手”

明太祖、成祖两代,书法上负有盛名的是三宋二沈一解。

元末明初,学赵字的余波末息。有的学了赵体的笔法,如杨维桢、解缙;有的继承了赵字小楷规矩的传统,如危素、宋濂;有的发扬了赵体的风神,如倪瓒、宋濂。在举世瞻目赵字的时代,宋克却无动于衷。

宋克,字仲温,一字克温,号南宫生,长州(今江苏苏州)人。他从钟繇、王羲之得体,从古章草得笔意,从而改易了古章草肥厚扁平的姿态,以瘦劲的笔画、纵长的结体别创了一条新路。长卷《急就章》字数达两千,隽秀古朴,为汉晋以后章草的精品,明代第一。他把章草笔意渗入行楷,将篆籀笔法糅入章草,草书诸种形态(章草、今草、狂草)在他笔下被熔为一炉,自然妥帖,生面别开。《书杜工部〈楠木为秋风所拔叹〉卷》、《杜甫〈壮游诗〉》等是他草书的代表作,气韵隽美、顾盼流畅。

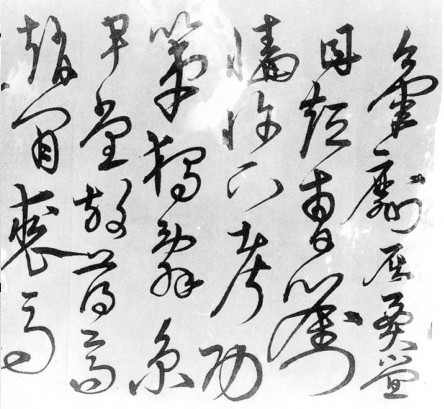

明宋克杜甫壮游诗局部

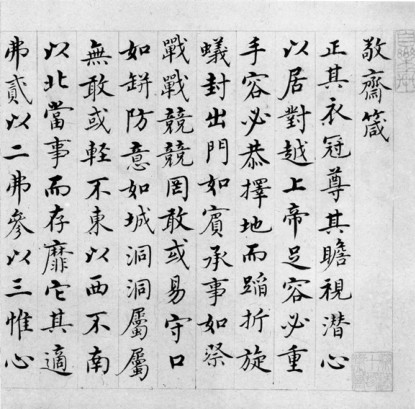

明沈度敬斋箴局部

其他二宋是专攻小篆的宋璲(字仲珩,浦江人,宋濂的次子)、宋广(字昌裔,河南人,善行草)。明人评三家优劣说,宋广的书法不及前二家,“以其笔之连续不断,非古法也”(都穆《寓意编》)。事实上,笔势的连绵不断有助于气韵的宣泄;但过于夸张,只续不断,会引起视觉疲劳,失去愉悦感。书作游丝过于粗重,点画与牵丝交待不明,过渡不够自然,是宋广书法的一大缺点。

“二沈”是指云间(今上海松江)沈度(字名则)、沈桀(字民望)兄弟,人称“大小学士”。沈度在成祖即位后不久被召进翰林院,官至侍讲学士。篆、隶、正、行、八分,各体都写得很好,深受成祖赏识,有“我朝王羲之”的赞语。朝廷一切制诏都出于他的手笔。《敬斋箴》《送李愿之盘谷序》清隽婉丽,为台阁体的典范。沈桀以草书见长,行笔圆润,以遒逸取胜,在章法上下了一番功夫。兄弟二人,哥哥不写行草书、弟弟偶尔涉足楷法,专攻明确,不希望兄弟间争个你高我低。

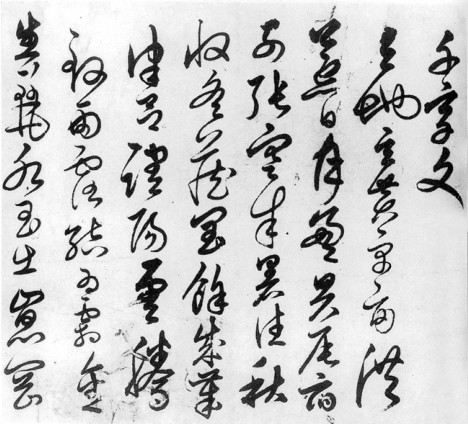

明解缙千字文局部

解缙是永乐年间有名的才子,字大绅,号青雨,吉水(今属江西)人。文章雅劲奇古,诗作豪迈跌宕。成祖即位后,召他为左右侍臣,进侍读学士,命令他主持《永乐大典》的编纂。成祖皇帝喜欢他的小楷,一次亲自为他捧过砚台。解缙学书,得法于危素和周伯琦,精小楷与行草。尤其是行草书,在结体与章法上对传统有所突破。与楷书相比,行草书少了些严肃性,多了些随意纵狂。

到了英宗、宪宗朝,浙江瑞安人姜立纲(字廷宪,号东溪)继承沈度,以清劲方正、四平八稳的楷书为台阁体树立了样板。北京皇宫内院殿宇亭台楼阁的匾额大多是他手迹,中书省书写制诰的官员也以模仿他的楷法为荣。他的楷书被尊称为“姜体”,普天下读书人竞以为楷模,希冀有一手好包装,为科举应试的命中率增加一只砝码。姜体被最高统治者认可并得到全社会的认同,标志着台阁体的正式形成。对于这类千人一面、缺乏个性的楷法,明代名藏书家天一阁主人范钦批评它的点画是“算子”,也有人讥讽书者是趋时的“吏手”(项穆《书法雅言》)。

姜立纲的《中书楷法》,与他同时代李淳的《大字结构八十四法》,嘉靖年间丰坊的《书诀》(一作《笔诀》),万历时项穆的《书法雅言》,晚明汪挺的《书法粹言》等是保守书论的代表。他们关注于技法的探讨,前三者繁琐累赘,唱的是陈词滥调,唯丰坊论及悬腕用笔之法可供参考;后两者虽自成体系,但也学舌于前人,徘徊在自己筑就的复古圈子里,停留于学书的低级阶段——临摹。其中项穆有较深的研讨,他的书论秩序井然,心得独抒。他把书法本质归为“正人心”、“翼卫教经”,即写好字是为了弘扬圣道、昭示教化。故提出“清整”、“温润”、“闲雅”为书法品评的“三要”,为台阁体书法立极。他以晋人为宗,诋毁苏、米,从源上截流,断绝书坛异端的根源。项穆立论为正统书论的典范。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】“粽”情端午|看济南市歌舞剧院走进钢城区

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法37