【钢城区文化馆】中国书法39

发布时间:2024-6-9 | 作者:

书法市场化始发站

明前期,继元末农民大起义之后,明太祖及其继承者采取了鼓励农业、手工业发展的政策,社会经济恢复了生气。至明中叶,随着生产力提高、社会分工细化、生产技术进步,商品经济的发展已超过历史上任何时期。除南北两京(北京、南京)外,江南、东南沿海及运河沿岸都有起色,尤以江南最为繁华,江南的繁华又集中在五府(苏州、松江、杭州、嘉兴、湖州)。商品经济发展的诸种形态在五府甚为壮观,商品数量之多、流通之频繁为前所不能比拟;资本积累快速,大中小商人相当活跃;一大批工商业城镇的兴起,富庶了一方。五府中,特别是苏州,绫罗纱缎,“产兼两邑,而东为盛,比屋皆工织作,转贸四方”(《嘉靖吴邑志·土产》)。城内及一些所属小镇有很多以织绢为生的机户,他们有的是小商品生产者,有的开设小作坊,招来“计日受值”(工作一天算一天工钱)掌握生产技术的织工。手工作坊的出现以及“机户出资,机工出力”的商品货币关系的建立,显示了资本主义在中国古老的封建大地的萌芽。

商品经济的发展刺激了消费欲,权贵、官僚不仅要从市场上购买一般生活必需品和日益增多的奢侈品,而且还追逐奇珍异采的舶来品。意识形态领域崇尚新颖,攀比奇巧应运而生,并愈演愈烈。这是一种显示经济实力与开放的时髦。

书法隶属于上层建筑,赏心悦目,有怡情作用。衣食饱暖,仓廪殷实,余钱丰盈,才有注目精神奢侈品的可能。书画以实用为母体,诞生于审美潜意识;随着审美意识的逐渐觉醒,书法作为一种艺术形态逐渐独立于世,这个过程是在东汉确立的。当时,审美从实用中剥离出来。以后,书法由纯观赏品成为流通品进入市场,再演化为兼保值与观赏的藏品。在明代中期,伴随着商品经济的活跃而日趋兴旺,无论是皇亲贵戚、官僚地主,还是暴发的作坊主、工场主、商人都参加了对书画名家佳作的追求与角逐,一般市民阶层也加盟于这支队伍。在供求关系逆转的刺激下,书画家自觉不自觉地披挂上阵,以手中的笔墨纸砚为生产工具,制作书画,以满足市场的需要。从某种意义上说,他们可被视为个体或小型手工作坊的异化(名家大师的学生中不乏制伪作假的能手,他们抄买老师的作品,往往得到老师的默认)。佣书自给、发家致富的书画家不断融入书画买卖的队伍,一个地域性的文化群体在形成,伴随而起的是地域性流派纷争。

书画的商品化,促进了书画载体的扩展,屏条、中堂、楹联、扇面陆续问世。书画形式的多样化为书画家个性的张扬提供了一个自由发挥的天地。

由于商品大潮的萌动,新的社会组织形态衍生出新的意识形态,人们尽管眼花缭乱,尽管疑惑、不解、惊恐、彷徨,最终还是不得不归于认同。士大夫阶层想纵情生前的享受,又摆脱不了儒学礼教与释道的桎梏。“心即是佛”的禅说成了他们最实际的信仰,甚至希望“无佛无祖”,挣脱一切束缚。任情率性的行草书成了这种感情最好的宣泄工具。尚势的时代风尚正竞放峥嵘。

而明初以来,书坛一片沉寂。由于皇室提倡帖学,刻板呆滞、千人一面的台阁体一统天下。这种沉寂与初露头角的多元化商品经济发生了抵牾,就有一批书家寻求对台阁体的突破,追求抒写个性的自由,奏出与明初主流书派柔美规矩书风不协调的音符。

这一反叛首先发难于经济文化中心江南,尤其是吴地。这里不仅有发达的纺织手工作坊,有活跃异常的商品经济,有加入书画观赏的新兴的市民阶层,还是传统晋唐书法的故乡。三国时善飞白的乌巾先生张弘,传说《禅国山碑》即出自其手的苏建,晋代工草书的张翰、沈嘉,现存传世最早的名家法帖《平复帖》的传主陆机及其兄弟陆云,六朝梁代工隶书的范怀约,齐代善行书的顾宝光,陈代擅虫篆的顾野王,唐代今草名家孙过庭、狂草创始人张旭、能书多体的沈传师、阐述五指执笔法的陆希声、留有《文赋》墨迹的陆柬之、张旭的老师陆彦远,宋代诗人、词人兼书家苏舜钦、叶梦得、范成大,著《墨池编》的朱长文,元代文人画始作俑者元四家中的黄公望、倪瓒等都是吴郡人氏中的佼佼者。且不说周边地区还有书圣王羲之、赵孟頫那样的巨擘大师。一方水土养育了一方人,身后的文化底蕴、强烈的艺术感悟力,使他们在经济关系开始裂变的时代,即使在封建桎梏下,也能敏感于时代躁动的脉搏,自觉地得心应手地走上与时代同步的轨道。

松江华亭人张弼率先以怪伟跌宕的狂草冲破媚俗的主流书风而震撼一时。他把劲挺秀丽的今草和古拙朴厚的章草糅进率意任性的狂草,纵横捭阖中又时见娟秀与拙朴。广东新会陈献章束茅草作笔、吴人徐霖以墨韵取胜的“堆墨书”,以及陈的学生湛若的茅笔书法,虽为“另类”,却苍劲雄强,有野性之美。

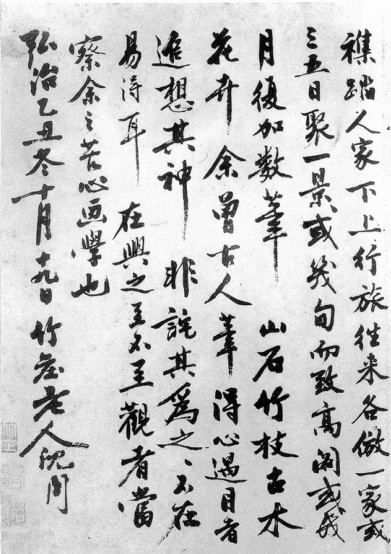

明沈周题跋

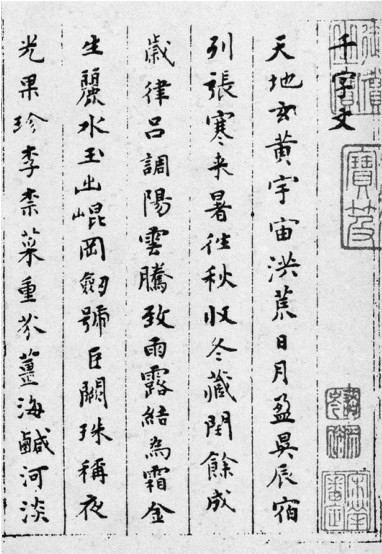

明文彭尺牍局部

稍后,以苏州为核心的吴门文化群体——吴门书画派的崛起,为明代尚势书风起了推波助澜的作用。

沈周(吴门画派开山鼻祖,明代山水画家的代表),李应祯(真行草隶,清润端方),吴宽(书法姿润奇崛),文徵明及其子侄文彭(真行草并佳,尤精篆隶)、文嘉(小楷轻清劲爽,山水疏秀)、文伯仁(山水人物画家),门徒陈淳(行书老笔纵横,小篆潇洒清劲)、钱榖(山水画家,善行篆楷)、陆师道(诗文书画四绝)等人都是吴郡英才。高手尚有徐有贞(草书奇逸)、王鏊(得晋唐笔意)、祝允明(行草欹侧跌宕,楷法轻灵娟秀)、唐寅(山水画家,兼善书法)、王宠(行楷得晋法,正书入隋唐)、徐祯卿(行书遒雅,诗文清雄)等。其中祝允明、唐寅、文徵明、徐祯卿因诗文被称为“吴中四才子”;沈周、文徵明、唐寅、仇英因绘事为“吴门四家”;祝允明、文徵明、王宠、陈淳(道复)因书法并列为“吴中四名家”。据马宗霍《书林藻鉴》、徐沁《明画录》记载,有明一代,苏州府有名录可稽的书家不下八十人,画家多至一百五十余人。

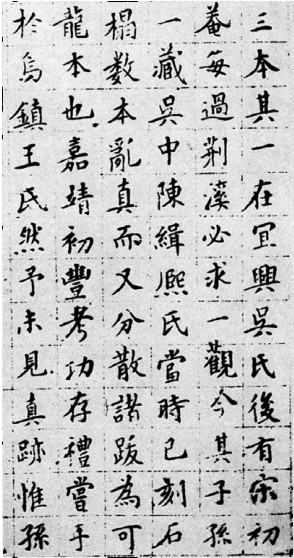

明文嘉兰亭跋局部

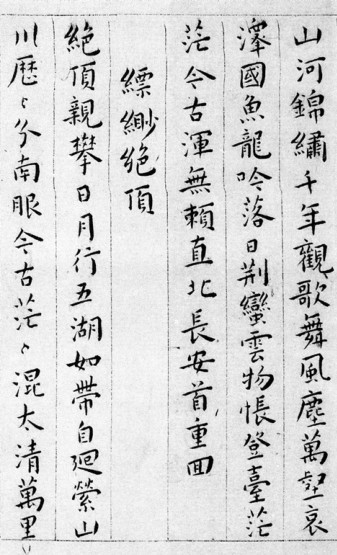

明王宠游包山诗集局部

明中期的书画家可谓生逢其时。相对明初,文网较松弛,商品经济又展现了大好光景。笔墨既可以宣泄情感,又能实现自身的价值,巨额钱财有时来得真很容易,发家致富也不仅是梦想。他们的书画作品受到国内外不可思议的青睐。

张弼镇守南安(今属广东省),军队里论功行赏时,没有文化的悍将强兵也懂得主帅书法的市价,宁愿要墨宝而不要赏金,甚至为此发生了争吵。松江府有财政赤字,张弼每年写几幅字捐赠给地方政府,为家乡父母官排忧解难。

茶陵(今属湖南省)李东阳的篆书为明代第一人。他从相位退休归乡后,求字的每天人山人海,把他家大门前的街道堵得水泄不通。偌大的李府日常开支全赖这位近七十岁家长的笔耕,他仿佛在写银票画宝钞。一次,他有些疲倦,一旁磨墨展纸的夫人笑着说:今天要请客,怎么好意思桌上少些鱼肉菜蔬呢。他哈哈一声笑了,马上握笔运腕。

卖字鬻画不仅在中国境内火红火爆,国际市场也有需要。

安南(今越南)商人到广东新会,到处打听扎茅草当笔的“陈先生”。找到他家,用几匹绢换取一幅字的价格,和陈献章作了一笔交易,带着他的“茅笔字”欢天喜地回国。

日本商人买到南京人徐霖的篆书,高兴得如抱着十世单传的婴儿。

出使高句丽(今朝鲜)的使团中,某随员带了两帧临邑(今属山东)邢侗的书作。高句丽李状元妻子心仪邢书的矫健圆润,用黄金的价格购了去,那个小官发了一笔小财。琉球(今属日本)入贡,使者呈递国书,外交礼仪一应结束后,向明政府提出延长签证的申请,因为还没有买到邢侗的墨迹。

至于文徵明、董其昌那样的大家,更是炒卖的热点。他们两人对学生和家仆的制伪作假,往往睁一眼闭一眼。作者允许赝品存在,书史上也有先例。王羲之晚年因健康状况有过代笔人。而文、董时代作伪成风,更有其特殊原因。一方面可视为这些大家发善心,权作资助的异化;另一方面也不排除借助作伪者的炒作,再度扩大知名度的因素。更值得指出的是,在书画进入商品市场的初期,书画家还没有意识到要保护知识产权的无形资产——署名权。赝品泛滥是明代书画商品化、世俗化、大众化的一个负面效应。

东汉兴起了“佣书”的职业,隋代出现了“润笔”一词。前代这些现象和明代书画交易大相径庭。前者是商品的雏形,后者则是正式进入市场的始发站。

明代书画交易与东汉佣书有以下几点不同:

一、出现地区:东汉时一些清贫的读书人手挟简牍、帽子上插着笔,汇集在洛阳街头,等候雇主。洛阳是当时中国政治、经济、文化的中心,佣书者只有在这个大都市中凭特长才能求生存与发展,行为受地域的限制。明代的鬻字卖画出现在全国各地,不止于大小城镇,即使像茅草笔作者陈献章那样身居深山,还是有外籍人士找上门来。

明文徵明书画

二、出卖对象:东汉佣书者队伍清一色是生活无着落的穷读书人,明代参与者复杂,既有靠书画养家糊口的落魄书生,也有达官贵人、富甲一方的大地主,甚至名重国内外的艺术大师名家。

三、书写状况:佣书者被称为抄手、书手或写手,他们替官府或富家抄写文书,书写过程机械而被动。明代进入流通市场的是艺术创作,是灵感与技法的和谐体,倾注了创作者的主动投入。

四、书写目的:佣书的双方都以实用为交易的前提。买者花钱买省心、省力、省时;卖者为改善生存条件,最好能发家进身。大史学家班固还是个穷小子时,为养活母亲,曾做过抄手;王溥卖字捐官、孙敬卖字脱贫致富都是实例。明代卖方追求经济效益,是现实,但求得身前身后名、实现自身人生价值,也是一个因素。买方则有观赏与保值两大目的,已超出纯粹实用的范畴。

“润笔”一词出自《隋书》。隋文帝命内史李德林草拟诏书,马上要用。高颖与郑译在旁唱起了双簧。一个说“笔干了”,另一个说“年轻出仕,做到高官,年老该归田园,没积累一文钱,用什么来滋润笔毛?”巧妙地为李德林向皇帝讨写撰文的赏赐。后代便以“润笔”代请人作诗文书画的报酬。写书法得润笔的最早记载是蔡襄所得欧阳修馈赠的雅礼,这是以实物为润笔。南宋张孝祥为镇江多景楼题写匾额,拒收地方官送来的二百两纹银,这已是以金钱为润笔了。

明代润笔有别于前代的几大特点:

一、获取润笔的队伍庞大。前代能得到润笔的限于大师名家,寥若晨星。润笔是一笔财富,更是一种荣誉,作者看重后者。明代读书人普遍都会写一手流利的行草书,人人皆可进入交易市场,只要有买主。《罕见话本小说精选》中有一段故事:英宗天顺年间,江西南昌秀才时大来因官司流落山东,正值隆冬,身上只得一件道袍,盘费一厘也无。饭店主人开导他:“你若写得字,胡乱弄支笔来,一日倒可以赚些饭钱。”他挂出代写春联的招牌,当天就赚了四五百文。换年节时,铺子里挤满了人,连那买饭吃的,都拿在大街板凳头上坐吃,让他写字,约摸也赚了十几贯。

二、书画交易数量大。由于欣赏群体的扩大,书画已由士大夫门庭进入寻常百姓家,市民阶层也以悬挂名人书画为居室厅堂的软装潢,已成一种时尚。成书于明中期的《金瓶梅》,写西门庆书房“两边挂四轴天青衢花绫裱白绫边名人的山水”。西门庆出身破落户,开生药铺,盘剥小民,勾结官府,横行不法,是典型的市井无赖,但受从众心理的驱使,也会附庸风雅。小说演绎的虽是宋代故事,却是明朝世态风俗的真实写照。千家万户掀起书画热,艺术贴近了广大民众,成为全民族雅俗共赏的文明载体。同时,出现了“俗眼爱俗书”的流弊。

三、润笔外延的扩大。最早润笔为实物,有物物交易的痕迹。明代的交易主要为流通货币—白银黄金宝钞,价格也不菲,尤其是名师大家的手迹。

书画作为商品进入流通范畴,书画收藏除有观赏价值外,还有可能升值。书画家在创作欲望被催化的同时,也以经济实力为后盾,汲汲于觅求断缣残墨,并“互出所藏,相与评骘,或累旬不返”(文徵明《华尚古小传》)。收藏热的兴起,推动了书画创作和研究的精进。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法40

- 下一篇: 【钢城区文化馆】“粽”情端午|看济南市歌舞剧院走进钢城区