【钢城区文化馆】中国书法40

发布时间:Jun 10, 2024 | 作者:

水乡深巷、丝竹声中走来的吴门书派

喜欢评弹的人,对“唐祝文周”一定不会陌生。长篇评弹《三笑》以唐伯虎三点秋香为经、吴中四才子逸事为纬,演说了一段明代的世态情事。其实几百年来,由于俗文学(通俗小说、说唱艺术等)的渲染,唐伯虎、祝枝山、文徵明、周文宾已成为智慧与才华的化身,在江南是家喻户晓的人物。其中,除周文宾是艺术虚构(他的原型是吴中另一才子张灵)外,其余三位都是实实在在的人物,而且是明中叶以苏州为核心的吴门文化群体中的佼佼者。

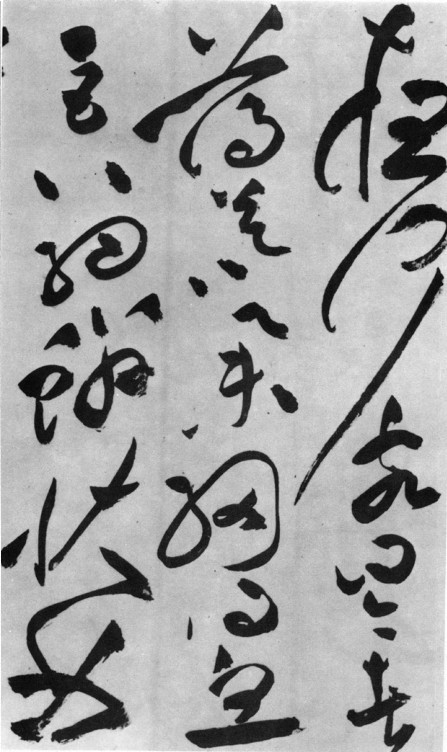

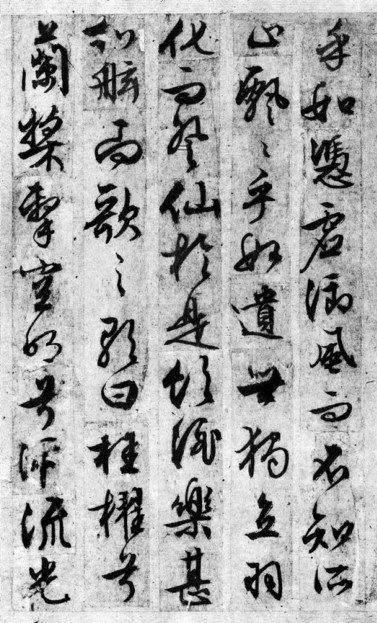

释文:虎豹,登虬龙,攀栖

明祝枝山后赤壁赋局部

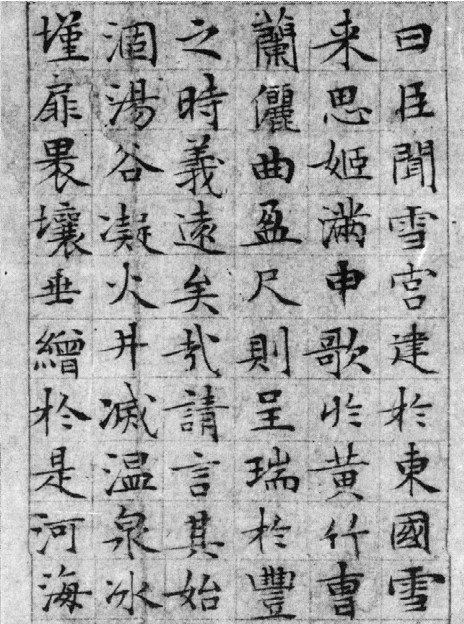

释文:夜何?客曰:今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞状如

祝允明,字希哲,号枝山,因右手生六指又称“枝指生”,长洲(今江苏苏州)人。曾任应天府(今江苏南京)通判,世称“祝京兆”。他是个多才多艺、造诣颇深的艺术家。诗文清畅,与唐寅、文徵明、徐祯卿合称为“吴中四才子”;书法与文徵明、王宠、陈道复并列“吴中四名家”。徐有贞是他的外祖父,李应祯是他的岳丈。徐有贞楷书学欧阳询,行草得怀素、米芾的风神;李应祯以欧颜为师,篆书也相当出名。祝枝山在外祖父教导下,五岁就能书写直径一尺的大字,博得“神童”的美誉。早年楷书得益于丈人,草书受教于外祖父。以后转益多师,楷书遍学钟王、智永、欧阳询、褚遂良、赵孟頫;行草效法献之、智永、褚遂良、颠张狂素、李北海、苏轼、黄庭坚、米芾。可以说晋唐宋元的大家一个也没有遗漏。晚年的草书狂放纵逸,烂漫天真,变化出入,不可端倪,被称为明代“草书第一人”。

祝枝山为人狂放,常千金立尽而面不改色。全国各地带了礼品钱币索取他墨迹的,在门口排起了长队,他却紧闭大门。但他嗜酒,好游冶,喜欢玩六博。要想得到他书法和文章的,常利用他这些弱点,伺机骗得成捆的书画,满载而归。一次祝枝山阮囊羞涩,向文徵明之子文嘉借钱。文嘉假装糊涂,只与他叙交情,用好酒好菜招待他,并故意在房中放了一叠蚕茧纸。祝枝山喝得醉醺醺的,看到洁白柔软的宣纸,忍不住技痒。一试笔,渗化又得心应手,高兴得笔走龙蛇,一口气浑洒了《古诗十九首》。写完就醉倒在榻上,不省人事。文嘉吩呼家人把他和白银一起抬回家中,并把这件墨迹装裱成长卷。看到它的人都惊叹是神来之笔,祝枝山顿时身价大增。当时的书画界把文嘉智赚祝枝山草书当作艺苑一大趣事。

传世墨迹有《箜篌引》《后赤壁赋》《永贞行》等。草书《后赤壁赋》欹侧跌宕,纵横自如,劲健奔放。因祝枝山是深度近视眼,下笔时有偏锋,但整幅字气势恢弘,畅美如泻。在小楷《诗翰》与行草《诗帖》中见到的却是另一种情状,用笔严谨,结体娟秀轻灵,与狂草书的豪放判若两人,从中透露了祝枝山驾驭笔墨功力,游刃有余。

文徵明,初名璧,字徵明,以字行世后改字徵仲,号衡士居士,人称“文衡山”;又因曾任翰林待诏,称“文侍诏”,长洲(今江苏苏州)人。文徵明小时并不聪颖,长到五六岁,说话还不连贯,行动又迟钝。小文璧知道自己木讷,发奋下苦功。年岁稍长,逐渐开窍,笨名也被人忘记了。进入郡学,学官很严厉。每天,天蒙蒙亮,学生就要进书院,直到晚上天黑点灯才可散去。出了书院,憋了一天的学生如获大赦令,都去玩耍,只有文徵明老老实实回到居室,点一支蜡烛,磨一池墨,全神贯注临写智永《千字文》,每天不写完十本,决不睡觉。日积月累,书架上的《千字文》越摞越高,文徵明的书法也越来越精到。

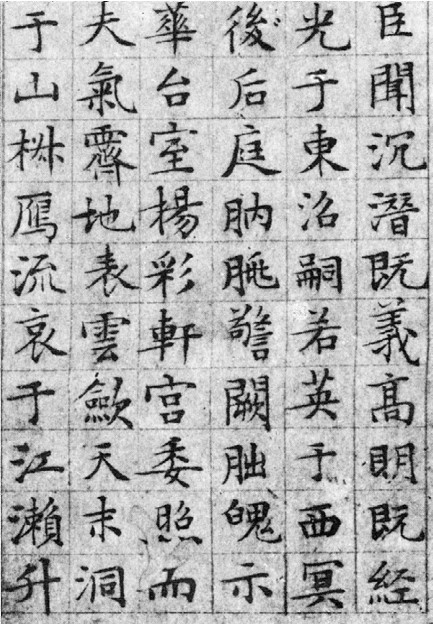

明文徵明雪赋局部

明文徵明月赋局部

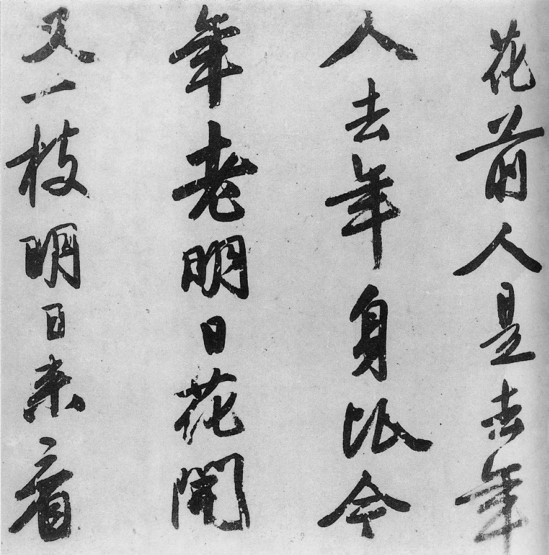

文徵明22岁的时候,拿了自己临写苏轼的习作向同乡前辈李应祯请教。李应祯对他说:“花了这么多的功夫,何必老是跟在人家后面。即使学像了王羲之,也不过是王羲之的书法罢了。”这段告诫给了他当头棒喝,启发他扩大学习的范围。李应祯并把执笔用墨、下笔起落转换、高下疾徐,结体大小、向背、长短、疏密等变化方法一一作了传授。文徵明从规摹宋元走向专法晋唐,从智永、苏、黄、赵、康里等笔法中创立了自己的风格。除草书外,他精通各体,尤以小楷、行书闻名天下。据记载,他的传世墨迹相当丰富,有一百多件。小楷《雪赋》《月赋》为合册,用笔细劲清雅,横竖粗细稍有变化,点画波磔一丝不苟,行化法则自然渗入,于静穆中富有飞动之势,结体舒和,注重疏密匀称,被后人誉为“文氏一绝”;《莲社图跋》点画挺拔,结体稍如欧体左侧,却中宫舒展,清秀宽博,与《洛神赋》差近;《九歌》庄重浑厚,有智永的遗韵;《石冲庵墓志铭》《南京刑部尚书顾公墓志铭》等宽展舒和,深得《黄庭》《乐毅》章法,并有自己温和雅遒的风神。小楷虽时有露锋和偏锋,却不失工巧妍媚。82岁所作《醉翁亭记》墨存光彩,终篇无败笔,无衰颓之气。行书《滕王阁序》《怀旧诗》、《赤壁赋》宛然有《圣教序》的风貌。大字仿黄庭坚体,丰腴遒劲。《旧作十首》是他在嘉靖二十四年(1545)、76岁时写的行书,秀媚圆润,洒脱自如,时露骨鲠气,有山谷的劲拔与羲之的俊逸。他对苏轼的前后《赤壁赋》独有情怀,经常手录遣兴,据记载留存墨迹多至14帖,反映了他晚年炉火纯青的面貌。写于89岁的《前赤壁赋》苍劲古朴,神采飞扬。

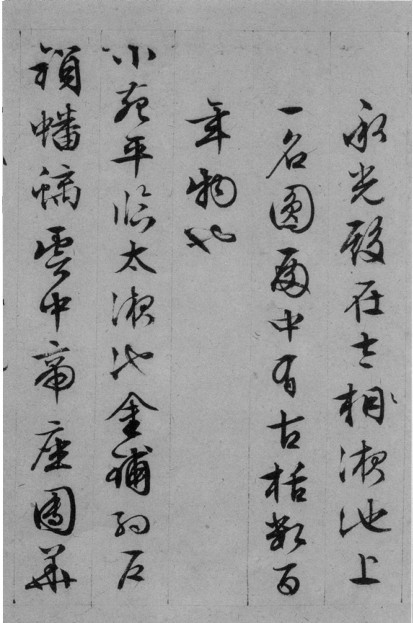

明文徵明西苑诗局部

明文徵明前赤壁赋局部

唐代孙过庭在《书谱序》中提出“草不兼真,殆于专谨;真不通草,殊非翰札”的理论,意思是说,草书要有楷书的基础,楷书要糅以草书的笔法,这样才能使沉着静默的楷书见飞动,急速明快的草书寓凝重。后代有识之士对这一精辟的见解达成了共识。文徵明是继赵孟頫以后,古代这一优秀传统的又一传承者。他以真作草,以草入真,展现了宽展舒和、苍劲圆润的书风。

文徵明小楷早年学欧阳询,得欧体之健劲,却无其险绝,因此不免刻板。以后出入赵孟頫、二王、钟繇,法度严谨,字形扁平,疏密匀均,位置适宜,祥和舒畅。明人有“八面观音,色相具足”(谢在杭《五杂俎》)的盛誉。又因有减笔、连笔、勾连、变形等行草化的写法,在沉着遒劲中不乏灵动的生机。

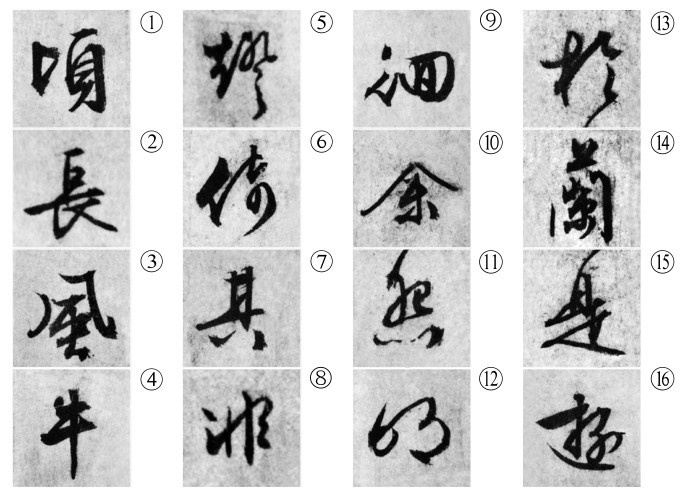

明初二宋、解缙,明中早期张骏等擅长狂草,纵笔取势,以用笔连续不断为胜。虽然笔势连绵有助于气韵的宣泄,但过于夸张,令人眼花缭乱,造成视觉疲劳,失去愉悦,当时书坛明眼人已有“近俗”的非议。文徵明的行草糅以楷法,循规蹈矩,保留了楷书点画分明、字字独立的特点。行草书不可避免牵丝与勾连,文徵明遵循这一原则,却用得很谨慎,尤其是勾连。他的行草书笔笔交待清楚,大部分字字分开,易识易临写。以书于89岁的《前赤壁赋》为例(以下例字同):“顷”①、“长”②一类字纯粹是行楷,与楷书写法相近,前者左边延长竖折勾,右边短撇与左竖连写;后者上部两短横连以牵丝。“风”③、“是”④等字是典型的行书,连笔勾连牵丝激活了动感。“灯”⑤字是草式写法,或转或折,笔路清晰,提按分明。评价祝允明《赤壁赋》时,文徵明对楷草关系有极辩证的见解:“盖楷法既工,即藁草(指草书)自然合作。若不工楷法,而徒以草圣名世,所谓无本之学也。”他身体力行实践着古代优秀传统,展现了与同时代草书迥然不同的新面目。

文徵明行草宽展舒和,既是明代书法传承二王以来优美理想的一种折射,又是文徵明秉性祥和宽容的演绎,更是他多年来出入苏颜、涉足赵米的结果。他的行草平和又大气,无大起大落的欹侧,也不是呆板的四平八稳。

一、运腕舒展自如:纸上有形的线条、牵丝以及隐去的弧线长而曲度不大,如“倚”⑥字左右间牵丝长而平缓,点画稍有曲度,“其”⑦字上下结构间隐去一段大弧线。

文徵明行草宽展舒和

二、点画外拓与延伸:两竖并列常取相向,呈外拓势,如“非”⑧字两竖对峙呈八字形(上小下大),“徊”⑨字短竖与短横组成的框架呈倒八字的梯形(上大下小)。无论何种组合,两竖间都有相对宽容的空间;左右相承的撇捺往往肆意分张,如“余”⑩字。

三、结体中宫留白:文徵明行草结体采取外紧内松式,任何一种结构形态组合时,相互间至少有一处(或多处)分得很开,故意留下醒目的空白,如“怨”⑪字上下之间、“明”⑫字左右之间都拉开大距离,空白虽大,但血脉关联不断。结构组合采用避让,是另一种留白的手段,如“于”⑬右边的外移,拓宽了左右间距,“兰”⑭半框架内部紧束,使中宫宽润。

四、以虚映实:文徵明行草中,曲直、长短、大小、略有粗细的各种线条构建的空间被分隔得不均等,如“是”⑮字下部右挪,“游”⑯字中“方”减笔变形后抛左。由于结构组合疏密的变移,视觉自然被转移到空白处,舒和开阔的体认油然而生。

苍劲圆润的和谐统一

前人评文徵明行草“苍润”(清王世贞《艺苑卮言》),是很得体的。“苍”与“润”看起来是一对矛盾,却和谐地统一在文徵明行草中。早年他深受怀素、苏轼、康里![]() 的影响,中年步入赵孟頫居室,晚年追踪黄庭坚的苍秀跌宕,骨韵兼擅,书作尤显苍劲圆润。

的影响,中年步入赵孟頫居室,晚年追踪黄庭坚的苍秀跌宕,骨韵兼擅,书作尤显苍劲圆润。

一、曲直线并用,少起伏:文氏线条有曲有直,相对而言直线多于曲线。尤其是长横常以直线出现,内在起伏不甚明显。如“诵”⑰字中呈弧形点画的曲度相对平缓,“者”⑱字长横斜势平和。

二、环状半环状线转折并存:这类线条文徵明用得较多,书写时转中寓折,折中存转,随转随折,线条外观呈圆形,却内蕴了强弩劲弓的韧性与弹力,如“而”⑲字的下部回旋环线又见折法。

三、字形颀长又不乏球状势:个体字的结构以长形为主,如“流”⑳字颀长挺拔。长形的字又以球状形态出现,如把字周边最外的一端用线连起来,将构成球状圆形。有的呈圆球状,如“终”![]() 字;有的为橄榄球状,如“乎”

字;有的为橄榄球状,如“乎”![]() 字;也可以呈椭圆形,如“食”

字;也可以呈椭圆形,如“食”![]() 字,均圆润又劲挺。

字,均圆润又劲挺。

文徵明为人正直,处事谨慎小心,书画诗文造诣又深。他辞官回乡后,向他求诗文书画的络绎不绝,但有钱人想得到他的片纸只字,比登天还难。他尤其拒绝与王府的往来。周王送他很多古玩,他不启封,原物退回,并且严肃地说:“诸王与外臣往来,是违反祖宗成法的。”外国使者经过苏州,想一睹这位大书画家的真容,也给婉谢了。使者只能在他居住的巷口,对着大门行礼,带着深深的遗憾归国。他给朋友的信件,稍觉不满意,立刻撕了重写,有时一封信要写好多次。老朋友劝他:写信嘛,马虎一点算了,又不是写作品。他摇摇头,认真地说:“写字是我的一种乐趣,又不是为了人家。”文徵明的天分不高,他是凭藉了勤奋与认真成为吴门书派的风范。

文徵明寿至九十,他的高寿和他为人的平和淡泊、内敛含蓄不无关系。文徵明在世时,他周围形成一个“文艺沙龙”,加盟者有他的父执师辈、亲朋好友、子侄门生。他们交流鉴赏藏品,品评诗文书画,切磋技艺,相当活跃。在历代书画家中,文徵明是学生最多的一个。他以年富寿长、德高望重、艺术造诣精湛,继沈周之后成为吴门书画派的第二代掌门人。这一大批俊才辛勤地笔耕墨耘,使明中叶文学艺术舞台呈现一片亮丽。文徵明主持风雅数十年,影响大大超过了沈周。“家家习书、人人作画”的时尚成为与水乡深巷、青石板等自然景物同样令吴郡人引以为豪的人文风景。从此,江南学书法的人,不只追随赵孟頫,也开始效法文家笔意,持续了数百年。文徵明的影响连绵八世,冠绝明清。

唐寅和他的女婿王宠是吴门书派的急先锋。唐寅,字伯虎,又字子畏,号六如居士,一篇《落花诗》秀美风流。王宠,字履仁,后字履吉,别号雅宜山人,小楷《蓬莱宫赋》以缺笔、省笔、缩笔留下空白,值得玩味。其他高手尚有张弼、陈献章、徐霖、湛若水、沈周、吴宽、陈淳,文徵明两子文彭、文嘉,周天球等。

吴门书画派崛起于江南,是商品货币流通发展的产物。这些书画家大部分是才气横溢、经纶满腹、精通诗文书画等文学艺术的全才。文化底蕴深厚,对艺术的感悟力强,在严密的封建礼教桎梏中,敏感于时代脉搏的躁动心灵,用行草来释放,是最便捷、最惬意不过的事了。宋人的尚意书风成了他们最迫切的选择,他们弃元,由宋而唐而晋,走了一条与当代正统书派对立的叛逆道路。敢于破格、敢于创新、敢于惊世骇俗。这些书画家生活在江南水乡,惯听吴语软侬,他们的作品不可避免地烙上了地域风情的印记。即使像祝枝山、张弼那样喜欢在八尺、丈二纸上纵笔驰骋,狂书醉墨,作擘窠大轴,也是以吴门文化群落清俊秀丽的审美共性为其狂放不羁的根底。

明唐寅落花诗局部

吴门文化群体发源于江南,扬名于天下,当时社会上就有“天下法书尽归吴”的赞叹。百年来,师徒相承,经久不衰,产生深远的影响。