【钢城区文化馆】中国书法45

发布时间:Jun 15, 2024 | 作者:

漫谈碑学书家

自董其昌提出“画有南北”后,清初冯班有了“书亦有南北”的新发现。康熙时的郑簠厌倦流行体,改学汉碑,并以篆、真、行、草法渗入。“扬州八怪”的破体走的也是这条路,他们开启了碑学的先河。乾隆后期,阮元的《北碑南帖论》揭起碑学第一面理论大旗,邓石如、伊秉绶是碑学的实践名家,被称为“开山二祖”。之后包世臣、康有为先后举旗立纲,在书坛掀起碑学巨浪,左右了书风走向。

碑学书派发源于长江下游江、浙、皖一带。这里是明清两代全国经济的中心,资本主义萌芽发兆之地。“扬州八怪”的破格奠定了变革的理论与实践的基础,树立了榜样。这里是清代朴学(即活跃于清代中期、注重名物训诂考据的乾嘉学派)的根据地。咸丰、同治年间,影响达到京城,波及全国。后随着清王朝的衰亡,又退回到江浙。清末民初的吴昌硕等名家寓居上海,卖字为生,为碑学作了最后的大写。

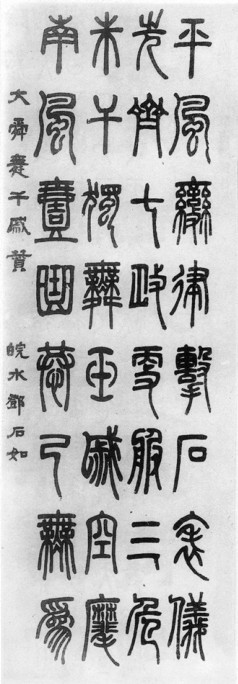

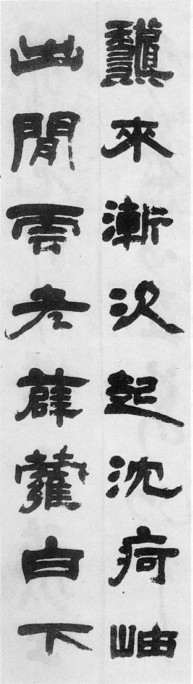

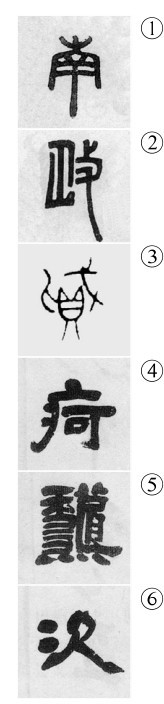

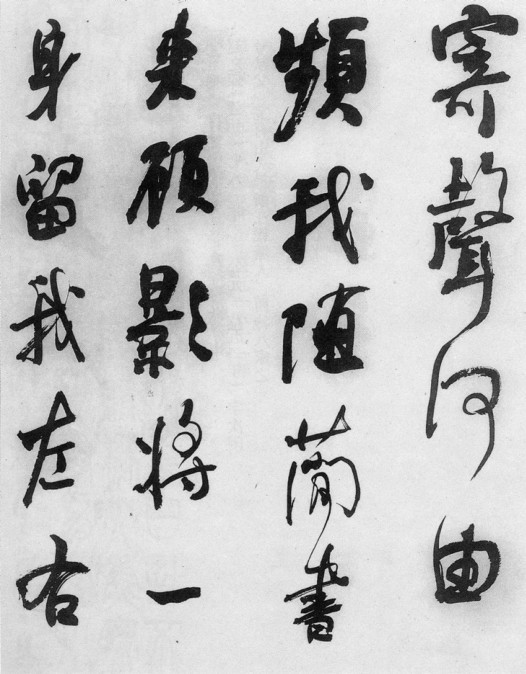

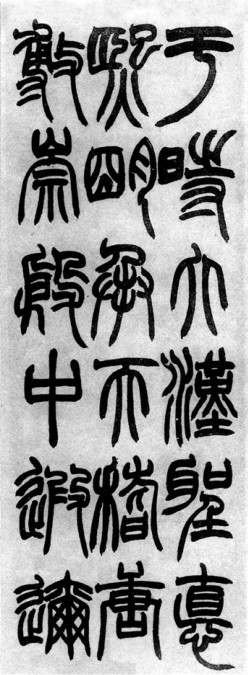

邓石如,初名琰,字顽伯,号完白山人,安徽怀宁人。他生于僻乡,家境贫困,少年时砍柴卖饼度日,独钟情于刻石。青年时代一个偶然的机缘,他在金陵大收藏家梅谬家中居住了一段时间,看到梅府秘藏的秦汉以来金石善本,笃志临摹每种各百本。不论炎夏还是严冬,每日黎明即起,磨墨满池,至半夜墨尽才睡。他花了五年学篆书、三年攻隶书,行楷书从北朝入手,八年后书艺猛进。以后又浪迹江湖,遍游名山大川,以卖字治印为生。47岁被友人强邀进入北京,以篆隶轰动京师书坛,被誉为“千数百年无此作矣”。他用隶笔作篆,转折处时见方折,如“南”①、“政”②等字;有时结体微方,近似秦瓦当,如“贼”③字。他又用篆意入分书《隶书屏》,或字形偏长,如“疴”④、“秋”⑤字,或转折见圆润,如“次”⑥字。用羊毫笔书写篆书是从他开始的。羊毫弹性不及狼毫,用得熟练了,练出了腕力,自然得心应手,写出的字饱满圆润,更见笔力,甚至胜于狼毫。秦篆汉隶指挥如意,纵横捭阖,邓石如的书写实践论证了包世臣碑学的理论,被包世臣推崇为清代第一。康有为更是力赞他“上掩千古,下开百纪”。由于他文化根底不厚,书写内容大多是启蒙的一些箴铭格言,对篆隶北碑的理解也缺少深度,被翁方纲讥为“胸中少数卷书耳”,除了轻视他为一介布衣外,这也是一个重要因素。

清邓石如篆书

清邓石如隶书屏

邓石如以隶书入篆

阮元,字伯元,号芸台,江苏仪征(今属扬州)人。他的《揅经室集》中有两篇书论影响了晚清一代书风;《南北书派论》和《北碑南帖论》翔实介绍了书法迁变源流,从中得出北碑南帖两派分合之变,为尊碑奠定了理论基础。他把南帖北碑作了截然的分流,具有极大的片面性,并有悖于书法发展的真实情况。然而,这一理论打破了帖学一统的世界,在学子面前开启了一扇新的窗口,原来书法领域还有如此的辉煌,秦篆、汉隶、魏碑等待人们去发掘。这一新的导向表明碑学盛行已是大势所趋。

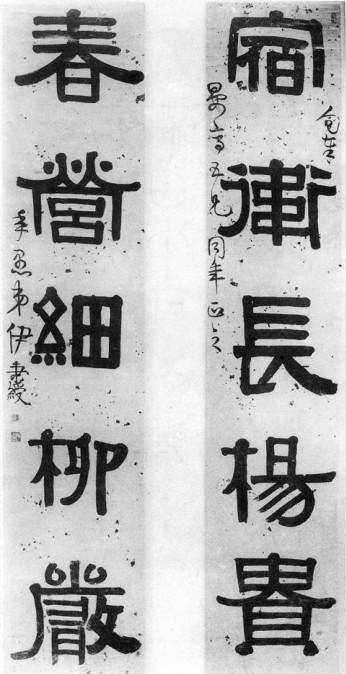

清伊秉绶隶书联

清伊秉绶行书册局部

伊秉绶,字组似,号墨卿、默庵,福建宁化人。他曾师从刘墉,亦步亦趋,遭到刘墉斥责:“世上不可能出现刘石庵第二,要出一个伊秉绶!”他写信向同榜的阮元求援,阮元指导他直入碑版厅堂。他的隶书方整严肃,笔画平直,分布均匀,外紧内松,有一定的装饰性。这种脱胎于汉隶碑额、汉印缪篆的隶书虽少了些“蚕头雁尾”,却也显得劲拔雄健,沉着安详。他并且注重用墨的变化,或浓或淡,或浓淡相间,枯润相映,笔实墨沉,个性明显。

包世臣,字慎伯,号倦翁,安徽泾县人。康有为,原名祖诒,字广厦,又字长素,号更生,广东南海人。包的《艺舟双楫》与康的《广艺舟双楫》相继问世,从理论上对碑学作了系统的、全面的阐述,尤其是康有为“尊魏推碑,抑帖卑唐”的立论骇人耳闻,这已衍化成他的改良主义思想的一个组成部分。这类过激的理论对每况愈下的帖学起了致命的冲击作用。但无论是包世臣还是康有为,他们是书法评论家,而不是书艺精进的艺术家,他们的实践远远赶不上他们的理念。

清何绍基答宾戏册局部

清赵之谦篆书屏

吴熙载、俞樾、张裕钊、赵之谦等人各以自己独特的风貌活跃于晚清书坛,为碑学摇旗呐喊。这些书家以碑学反帖学,从一个极端走向另一个极端。在偏颇的怪圈中出不了大师。

何绍基比较冷静,他出碑入帖,自成一格。何绍基,字子贞,号东洲,晚号蝯叟,道州(今湖南道县)人,是清代最后一个杰出的书家。他初以颜真卿为师,并研习了王羲之小楷(《乐毅论》、《黄庭经》)和行书(《圣教序》);中年后全力学北碑,尤得力于《张黑女墓志》,从此碑找寻“篆分入真楷之绪”;晚年沉浸于秦篆汉隶。他以学古为手段,探索字体演变的轨迹,汲取各体的精髓、为已所用是他的目的。他用篆法来写隶、行、楷,最有成就的是行楷书。墨迹《行书卷》峭拔纵逸,既有金石的沉雄,又兼备笔墨情趣的变化。

这一时期,著书立说的书家尚有刘熙载、周星莲、朱和羹。周星莲的《临池管见》、朱和羹的《临池心解》说的是学习书法的法则,为作者心得。《书概》是刘熙载阐述文、诗、赋、词曲、书、经义的专论著作《艺概》的一个分支。刘熙载以文学家眼光审视书法,论述了书法源流、笔法,重点突出、语言简练,为碑学的张扬正本清源。同时,他又总结了历代对字外功夫的关注,“书,如也”一语破的,“如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已”。书法本不是单纯的技法,而是融合了人文诸多因素的多元化的文学艺术结合体。

回忆与思考

-清代书法可分为几个时期?每一时期的主要特征是什么?

-何谓“乾嘉四家”?试作简解。

-怎样看待“扬州八怪”作品的惊世骇俗?

-乾嘉以来碑学在中华大地蓬勃兴起,原因何在?举一两个你认为有突出成就的书家,试作分析。

-邓石如以篆隶轰动京师,却又被翁方纲批评为“胸中少数卷书耳”。对这种邓石如现象试作评述。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】文化馆为基层综合性文化活动中心发放活动设备

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法44