【钢城区文化馆】中国书法44

发布时间:Jun 14, 2024 | 作者:

“扬州八怪”展现着个体人格的魅力

雍乾年间,江南又涌现了一批标新立异的书画家。与明中晚期的吴门书画派一样,他们活跃在当时经济文化发达的地区,主要据点在扬州,因此被称为“扬州八怪”。尽管究竟是哪八个人始终众说纷纭,但他们这一地域性的文化群体以超越“寻常眼孔”(郑板桥语)的审美意识发展了文人写意书画,展现着个体人格的魅力。

“扬州八怪”人人会画,个个善书,是艺术的全才、怪才。其中金农、郑板桥在书法上成就最高、影响最深。

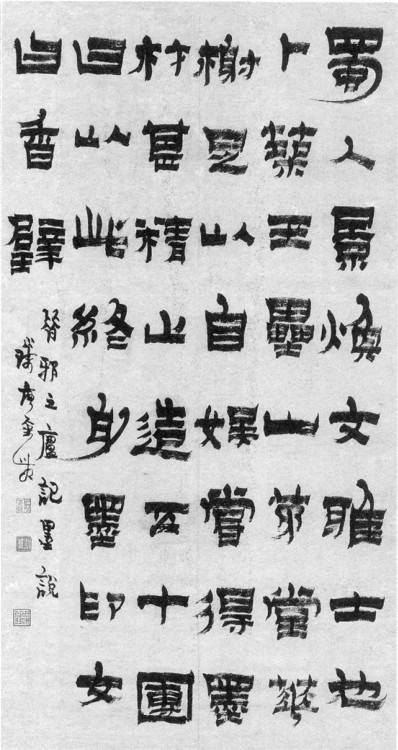

金农,字寿门,又字司农、吉金,号冬心先生等,仁和(今浙江杭州)人,寓居扬州。诗词歌赋、铭赞、杂文、书、画、印件件精通,样样奇古。他收藏的金石文字在千卷以上,特别钟情于三国东吴的《封禅国山碑》与《天发神谶碑》,并受两碑介于篆隶之间的启发,嫁接了隶书与楷书。他用隶书笔法写楷书,厚朴古拙,别开生面,号称“漆书”。这种漆书是用向秃笔重墨书写的,如扁刷子刷字,是一种大胆的突破。这种书体有隶书的余韵:横平竖直,横长而竖短,有捺脚。却作了大胆的突破:变汉简的横细竖粗为横粗竖细,大部分捺被收敛,显得短而粗,也有少数捺作折微斜高高上挑;一幅中总有数笔撇画向左下长长延伸,犹如细雨斜风。漆书的字形很不稳定,长、方、扁相间。楷书八笔也基本齐备。用笔无所顾忌,平拖缺乏提按,方笔扁笔,侧锋偏锋,焦墨飞白,任我所用,义无反顾。结体的局促与点画的淳古方整以及章法的联飞造成很大的反差,取得计白当黑、黑白分明的视觉效果。以后,他又把“漆书”的方法移入行、草,笔下展现了魄力沈雄、苍古奇逸的艺术魅力,如老树开花,媚态横出。郑板桥写了首五绝,赞他“乱发团成字,深山凿出诗。不须论骨髓,谁得学其皮。”

明金农漆书隶书墨说

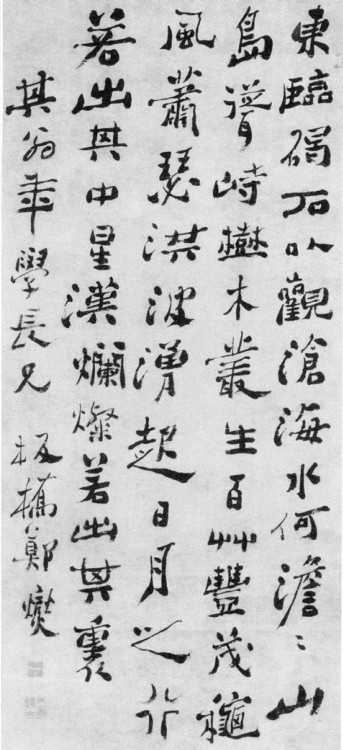

明郑板桥行书曹操诗

郑燮,字克柔,号板桥,江苏兴化人。自署印有“康熙秀才”、“雍正举人”、“乾隆进士”。他在山东做了12年的县令,晚年居扬州卖字画。书斋墙上悬挂着一幅小卷“板桥笔榜”,自书书画润格:“大幅六两,中幅四两,小幅二两,书条对联一两,扇子斗方五钱。”据清代档案,乾隆年间,北京旗地的租银每亩是三四钱,乾隆十三年(1748)广东铁炉作坊雇工每月工价为400文;乾隆四十八年(1783)福建造纸作坊主每月付给雇工5钱。以此估算,桥桥大幅中堂润格相当于10亩旗地租金,或一个作坊工人一年的年薪。后面写得还要坦率幽默:“凡送礼物食物,总不如白银为妙。盖公之所送,未必弟之所好也。若送现银,则中心喜悦,书画皆佳。礼物既属纠缠,赊欠尤恐赖帐。年老神倦,不能陪诸君子作无益语言也。”书画与现金交易银货两讫,已是赤裸裸的商品流通关系。这卷润例证明到了乾隆年间,书画作为流通品,堂而皇之进入市场,已得到社会的认可。尽管如此,郑板桥不是一个只认金钱的贪婪之徒。他喜欢吃狗肉,商贩牧童常烹煮了狗肉送给他,他一定作小幅书画回报;而富商大贾用千金也难买到他的一幅书画。有一个盐商通过各种关系购得郑板桥书画数帧,但没有一幅落上款,他觉得很没有面子。后来用狗肉计赚得郑板桥署上他名字的好几幅字画,高兴得连夜悬挂在四壁,还硬把郑板桥请到家中观看。从此,扬州城传出了郑板桥上当的故事。传说郑板桥为此懊恼了好一阵,还戒了吃狗肉的嗜好。

郑板桥取法汉魏,从崔子玉、钟繇、蔡邕得法,刻意搜求古碑断碣,楷书临习《瘗鹤铭》,行书效法苏轼、黄庭坚,草书追踪张旭、怀素。在兼学碑帖的前提下,注目于书体的变革,独创了“六分半书”:行楷作品中掺杂了篆隶的用笔与结构,甚至出现一个个完整的篆隶书,并且加入兰竹的笔意。他自述破格动机有两个:一是鄙视赵孟頫的“滑熟”,二是要冲破“石刻、木刻千翻万变,遗意荡然”的“恶道”。目的“以惊来学”,“请教当代名公”(《跋破格书〈兰亭序〉》)。桥板新体在皇帝独尊赵字、刻帖泛滥的习俗面前,特别令人耳目一新。这是对世俗风气的公开挑战,折射了挂印辞官的正直知识分子对黑暗吏治的不满,对书坛千人一面的反叛。六分半书虽显得不大统一,但大小、方圆、斜正、疏密、浓淡、枯润穿插相辅,在参差变化中融为一体。如乱石铺街,却井然有序,有洒脱自然、爽朗天然的情趣,人亦称“乱石铺街体”。这种新体就不仅是体势的创新,更是写意传神、鼎鼐调合、自然天真的审美准则的演绎。

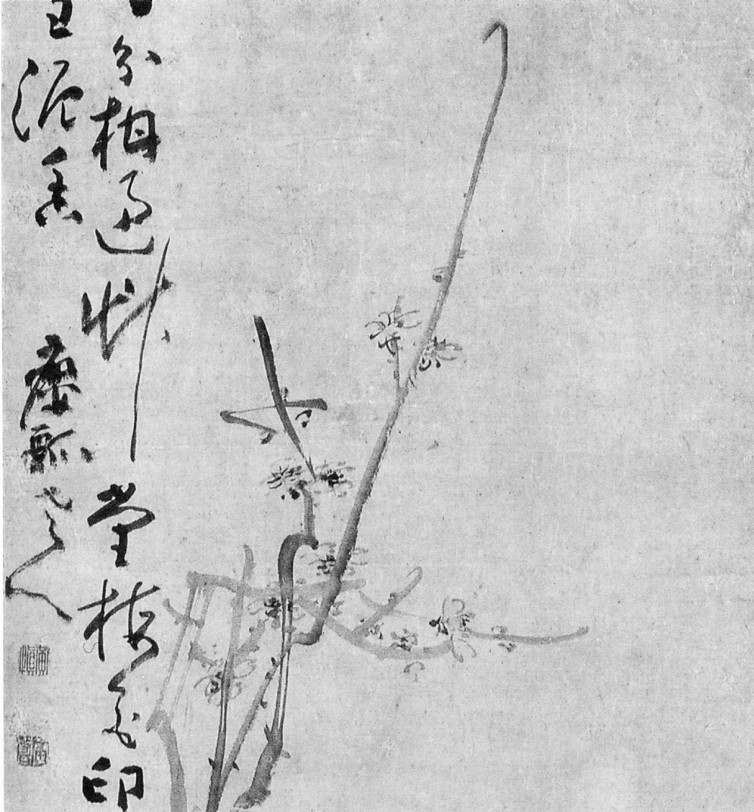

明扬州八怪之一黄慎梅花图

“扬州八怪”这一群文化人士有共同的特点:他们怀才不遇,正直坦率,视艺术为整个生命;他们是怪才、杰才,首先是画家,其次是书家。绘画的原理被自觉应用到书法中,实践了书画同源、书画合一。笔底书法的空间感、立体感特别强烈,笔墨恣肆,率情写意,鲜活灵动。

“扬州八怪”的创新是特定历史环境的产物,是在清代大地上缓慢发展着、具有地域性的资本主义萌芽对封建禁锢的反叛以及自我意识的体现。脱离了时代性奢读审美与效仿很不适宜,尤其是初学者,如以“扬州八怪”为入门砖,那是本末倒置,很容易步入歧途。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法45

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法43