【钢城区文化馆】海派书法

发布时间:2024-7-1 | 作者:

海派书法崛起于东方明珠

1911年的辛亥革命结束了中国两千多年的帝制,但并未改变中国社会自鸦片战争后沦为半封建半殖民地的性质。书法艺术也烙上了时代的印记。

清末到民国,书坛沿袭了崇尚北碑、重新体认传统的余风,吴昌硕、曾熙、李梅庵、于右任、弘一法师、叶恭绰、沈尹默、溥儒、邓散木等人先后在书坛上大显身手。

民国时期的书画名家大都以上海为汇集的中心,逐渐形成了“海派书画”。上海成为书坛的重镇有诸方面的原因。一、上海地区,特别是华亭(今松江),历来是文人荟萃之所。我国现存最早名家墨迹的传主陆机就是华亭人。自宋至清,据记载书画家多至471人,尤其是董其昌的影响风靡了几百年。深厚的文化底蕴、强烈的文人气息,构建了海派书画的文化氛围。二、鸦片战争后,上海是东南沿海的通商口岸之一,出现了“十里洋场”的畸形繁荣,全国的经济文化中心逐渐转移到上海。在内战外患的年代,上海地区相对稳定,全国各地的书画家纷纷避乱于上海,作了鬻书卖画的寓公,涌现了不少书画艺术社团,如“海上题襟馆金石书画会”、“豫园书画善会”、“清漪馆书画会”、“上海书画研究会”等。更值得一提的是女性书画家也有了自己的团体“中国女子书画会”。艺术的商品化造就了一批人才,相互的观摩切磋又促使技艺提高,以上海为中心、具有强烈地域特色的新的文化群落逐步形成。三、第一次世界大战爆发,列强忙于瓜分世界,中国民族工商业得以发展。北京、上海等地出现了一大批印书馆和书局,引进西方先进的印刷技术,影印出版了大量的书画作品以及金石学兴起以来探赜钩沉的著作。书画家拓展了眼界,进而开始了深层次的思考。

文化人麇集中西文化交会的都市——上海,进军市场,逐渐整合成集创作与销售为一体的文化团队。他们主动接受市场经济风险的考验,迎合着市民阶层审美眼光的指向。海派书画有强烈的地域文化色彩,更烙上泛地域性的时代特征。它是新的、现代意义上的艺术流派。它的时尚性,则折射了一个时代的亮点。

创作状况、经营模式、培养人才诸方面的解读,莫不传递着它时尚的禀性。

一、创作状况

海派书画家以进入市场为目的,审美趋向则专注于夺人眼球。他们的作品集刺激性和娱乐性为一体,书画家的收益颇为丰饶。

书画家润笔的条款堂而皇之上了报刊杂志、社团刊物等信息交流平台,以及扇庄、书店等实体交易场所。看他们的润例,可以获得以下信息:

书画家已成为中产阶级的坚挺分子。海派书画各阶段盟主的润笔,价格都不菲。以吴湖帆为例,1930年三尺立轴90元,四尺为160元,每尺价格在三四十元之间,而当时市民家庭日常开支则每月约50元。至于奔着康有为这样大名头的买家,更是舍得解囊。南海每月鬻书所得,不少于1000元,相当于20个家庭一月的总支出。

书画家商品经济意识强烈。在他们眼中,作品一旦进入流通领域,就成为多种零件的组合体,可自由装配或拆卸。任何的有形资产(笔墨纸砚等书写工具)、无形资产(制作者身份地位、功力技巧、想象创意等)都是价格杠杆上的一个砝码。价目表的细则详之又详,唯恐有歧义,在买卖双方间造成不必要的误解,影响交易的完成。

海派书画出现于半封建半殖民地社会,与上海这一国际大都市的繁荣共辉煌。但他们毕竟是文化人,浸淫着浓烈的传统文化意识,重视品学修养、追求艺术个性化,有浓郁的学术气息。在文化与商品结合过程中,传统的文人意识和都市经济规律时有冲撞,随之而来的是尴尬、无奈,甚至屈从。当然,有时也会抗争一番,康有为、吴昌硕都宣称寿屏寿文、广告、贺婚等字画,除特例外,概不撰写;冯超然告诫门生要有殉道精神。

海派书画家的创作严谨,以吴昌硕为例,作书画前,或默坐或闲步,一番酝酿。待灵感勃发,即泼墨挥毫。作品完成,挂在墙上,反复审视,反复修改,听取友人意见,直至如意才落款钤印。稍有不满,即弃之。而“融万趣于神思,使万趣得以神变”的变通思想贯穿了他创作的始终。在竞争强烈的商品社会,书画家要立足一隅,非得使自己制造的商品不断更新。有朋友说,买家以高价购买书画,他们的鉴赏和选择是以耳代目。吴昌硕却坦然而笑:如果他们真的用眼睛鉴赏,我们这些人不是要饿死了吗?创作态度和方法,传统与现实、理念与欲望的矛盾,吴昌硕深谙其中三味,解读得幽默又凄凉。

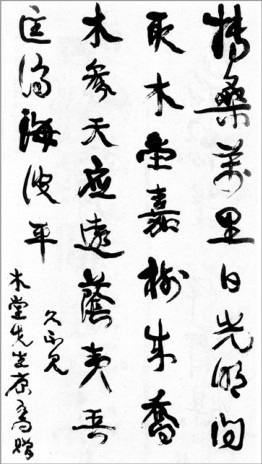

近代康有为行书

近代沈曾植行楷卷局部

二、经营模式

海派书画的润格从书斋,经媒体进入市场的运转机制。文化人公开向全社会推销自己劳动成果,昭示着润格市场化的确立。这是历史大潮所趋,是文人的新思维新行动。

书法发源于实用,在审美意识关注下独立,登上历史舞台。清末,书画进入商品流通领域,书画家呼吸了西来的新鲜空气,逐渐体认到抱团取暖的作用,书家走出了单门独户书斋式创作模式,在新兴资本介入与赞助下,书画社团蓬勃发展。这是兼具商业行会与公益团体性质的社会机构,在维护书画家个体维权的同时,也提高了群体的社会地位。

除社团外,海派书画销售的另一主要渠道是大型的笺扇书画庄。它集中介和代理机构为一体,与欧美画廊相似,为书画家提供了展示才艺,货卖于识家的平台。

三、培养人才

书画传承的传统方式,不外乎父子相传、家族戚属内部的传绪和师傅带徒弟的私塾式的传授。这两种均属个体式教育模式,因“近亲繁殖”,流派的胶着力不易溶解,路可能会越走越狭。在时代巨变前,海派书画家感受到培养后继者的巨大压力,开始关注新教育模式,投入“教育兴国”、“振艺兴国”的实践,办学校,上讲台授课,引进西方教育理念、学科,李瑞清、曾熙、李叔同等人都身体力行着。

新的教育理念、教学模式和实践,催动一批后继者如春笋出土般涌动,徐悲鸿、刘海粟、萧娴是康有为的弟子,丰子恺为李叔同的学生,张大千、胡小石受教于李瑞清,于右任、吕凤子、王蘧常出入沈曾植的门庭。这些传人又掀起新一轮争妍斗艳的传奇,名震中外,良性的传绪一直沿袭至今,影响着当代的书画界。

海派书画创作风格承沿碑帖学分野的余绪。碑学派从北碑转而追溯秦汉两周殷商,帖学派则注目于法度森严的唐楷以及历代墨迹,探求笔墨的法则。前者重视个性的自由张扬,后者侧重于在理性探索的基础上,用笔纯熟后个性的自然抒写。吴昌硕、沈尹默分别是两派的巨擘。

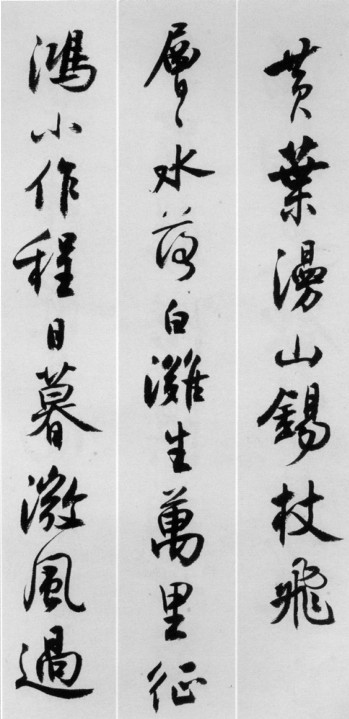

吴昌硕,初名俊、俊卿,字昌硕、仓石,别号缶庐、苦铁,浙江安吉人。楷书以钟繇为师,行书步武王铎及明季诸家,隶书学汉碑,参以近人邓石如、吴让之的笔意,篆书宗《石鼓》、秦权量、秦刻石,并上溯《毛公鼎》、《散氏盘》。他日复一日学写《石鼓文》,积几十年功力,终于达到“一日有一日之境界”。他采用邓石如写篆书的笔法,运用枯墨、焦墨,更显得古拙纵横、劲健老辣;又汲取小篆的外形、大篆活泼的构图,结体变石鼓文又方又圆、左右齐平为方形偏长、左右上下参差。“渔”①、“鲜”②两字极为典型(例字上字石鼓文,下字吴书)。晚年他更以篆隶笔法作行草,《题〈十三行〉跋》憨厚茂华,雄健有凌云之气,是他篆刻、绘画、诗文艺术的一个补充。

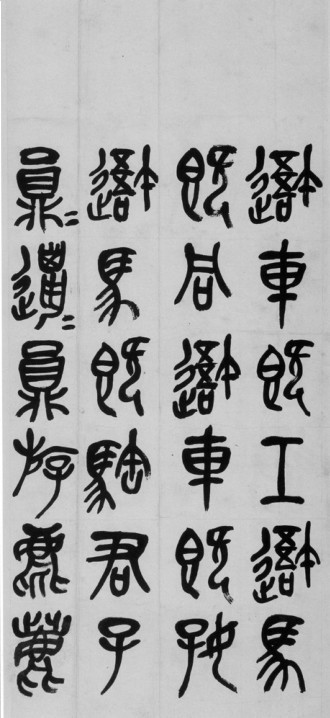

近代吴昌硕临石鼓文局部

小篆的外形,大篆的构图,结体方形偏长

沈尹默,原名君默,字中,后改名尹默,号秋明,浙江吴兴(今湖州)人。少年时,以黄自元临欧阳询的《醴泉铭》为启蒙,接受钟王至明清诸名家的熏陶。在陈独秀的棒喝下,转向北碑临摹,以后又专注法帖的研习,尤其是二王。他工行草楷,行书更是名噪一时。用笔精到、圆润劲健,结体清丽秀逸,章法平整融合,集碑帖于一体,传递着底蕴深厚的文化人气息。他对书学研究很深,著作颇丰。提倡五指执笔、中锋运笔、以腕行笔,对笔法、笔势、笔意作了科学的解析。1961年上海书法篆刻研究会成立,他是首倡者。该会获得政府的认可与支持,汇聚了一批书篆界的才俊,以研究、推广发展书篆艺术、服务于社会为目的,在中国书史上是具有划时代意义的一件大事。1962年上海青年宫书法讲习班亮相于社会,是该会成立后的第一次硕果。以后几十年来活跃于书篆舞台的中坚分子,大多曾出入讲习班,接受过耳提面命。沈尹默不仅是诗人、书家、书法理论家,更是书法教育家,书法艺术工作的组织者、推广者,他不愧为南宗的执牛耳人。

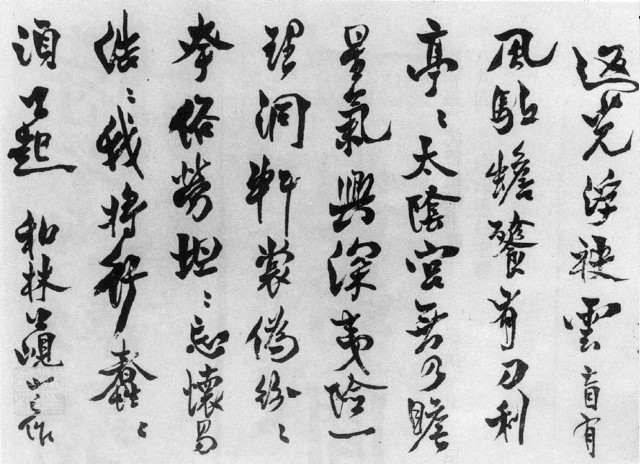

近代吴昌硕行草手札

近代沈尹默行书条幅局部

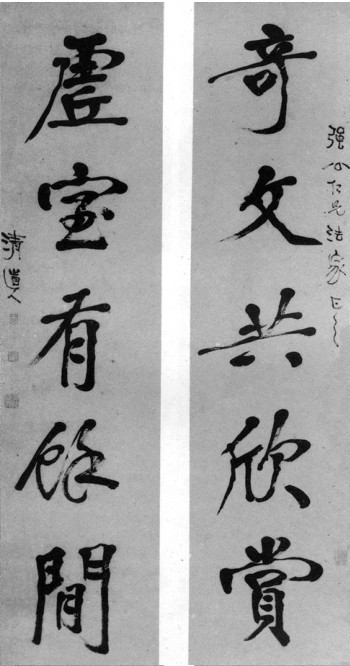

李瑞清,字仲麟,号梅庵,江西临川人。清末官江宁提学使,民国时寓居上海,穿道服,自号“清道人”,鬻书为生。他初学黄庭坚,后专摹钟鼎彝器、汉隶魏碑,尤得名于北碑,善写擘窠大字,以苍劲雄强取胜。他临写宋四家,舍形而取神合,行书晚年掺以西陲木简,更显古茂。曾熙,初字嗣元,更字子辑,号农髯,湖南衡阳人。他在北京当小京官时,曾与李瑞清一起学书法。李瑞清钟情钟彝、《石门颂》、《石门铭》、《张迁碑》、《礼器碑》、《郑文公碑》、“二爨”诸刻石,自称“北宗”;曾熙在效法石鼓文、《华山庙碑》、《史晨碑》诸碑,同时兼学钟繇、二王及《瘗鹤铭》,号为“南宗”。两人常在戏谑笑乐中切磋书艺。曾熙主讲过石鼓书院,民国初接受李瑞清邀请,亦留沪鬻书,与李瑞清齐名,世称“曾李”。他的书法苍劲遒丽,有《张黑女墓志》与《瘗鹤铭》的遗意。晚年合南北二宗为一家,苍劲遒逸,生面别开。60岁以后,用草篆行书花押(书体的一种,用于文书契约之尾的签名,即名字的省笔减笔的写法,亦称“凤书”、“花书”、“押字”)笔法写花卉山水,亦别有逸致。

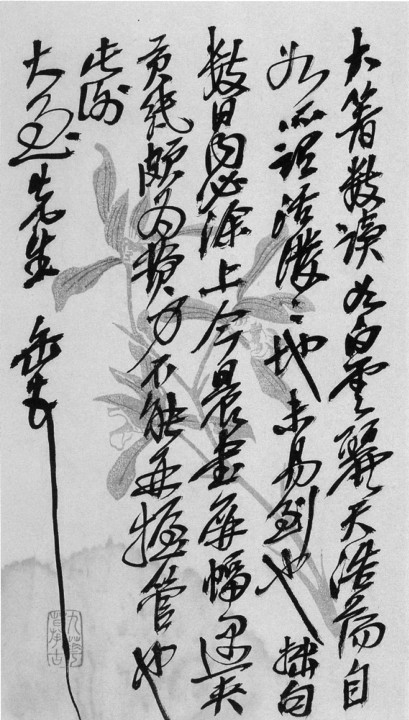

近代李瑞清对联

近代李叔同般若波罗蜜多心经局部

弘一法师,俗名李叔同,浙江平湖人。曾留学日本东京美术学校,回国后在上海《太平洋日报》任文艺主编,先后执教于浙江两级师范、南京高等师范等校,任绘画、音乐教员。1918年在杭州虎跑寺出家,释名演音,字弘一。他的书法出入魏晋门户,追踪八大韵味,用笔摒弃锋芒圭角,圆润又浑厚,章法以自然舒朗见长,结体淳朴却过于谨慎。

在世界变革的大潮中,近现代东方跟着涌入潮流。海派书画是这片大

回忆与思考潮中的一朵小浪花。文化与商品的联姻、创新意识强化、海纳百川的宽容精神遂成为这一流派的最大亮点。

可以说,吴昌硕是中国古典文化艺术中最后一个集诗、书、画、印为一身的大师。鸦片战争后百余年来,传统的古典艺术所依傍的社会政治、经济、文化发生了巨大的变化,原有的植根土壤正在流失。社会的多元化、科学发达、知识面的开拓,使得即使醉心于古典艺术,专攻一门也日渐捉襟见肘,更不要说全面铺开、全面精进了。奇才尚可见,全才不复得。吴昌硕的全才是古典文学艺术的回光返照。他在历史上享有盛誉,并不是说他是民国时代最杰出的诗人、印人、书家、画家,而是指他合四家为一,为传统文人树立了丰碑,他是历史断层的一块路标。

海派书画是时代的宠儿,它在打上时代印记的同时,已隐伏着式微的基因。在渐行渐变中,内蕴的弱点无情膨胀,终以三大缺失——文化与书画的分离、书与画的扬镳、书写形式与内容的脱钩——凸现。留给后人的负面影响在令人遗憾、无奈的同时,也敲起警钟,发人省醒。

书法作为中华民族的传统文化,必须继承光大,但它绝不是传统的翻版,而应为传统的延续与鼎革,要有与时代相适应的新质。书法艺术永远是时代光照下的一个折影,忽视了这一认定,将会步入误区。

书法艺术永远和时代的脚步同音!

-上海成为“海派书法”中心的原因何在?谈谈你对海派书法的认识。

-如何评价吴昌硕的历史地位?

- 上一篇: 【钢城区文化馆】女性书作管窥

- 下一篇: 【钢城区文化馆】盛宴!钢城区庆“七一”文艺晚会精彩爆棚