【钢城区文化馆】明清名画12

发布时间:2024-12-12 | 作者:

梅花开时不开门—金农《梅花图》

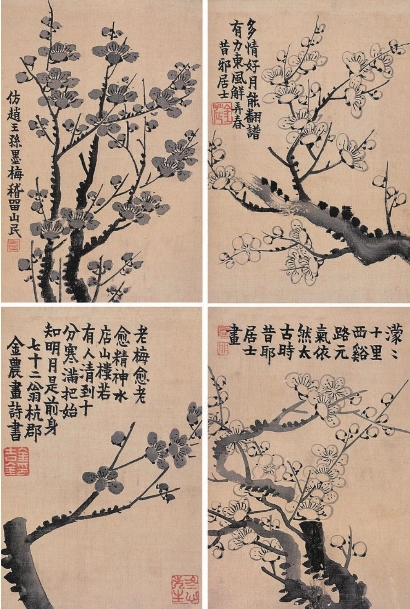

《梅花图》册页(十二开),清代,金农作,纵29.8厘米,横25.4厘米,现藏于美国大都会艺术博物馆。

《梅花图》

扬州,这座有着2400余年历史的文化名城,曾经历过三次历史发展的高峰:第一次是六朝时期,第二次是隋唐时期,第三次则是清代中期。清代,两淮盐运使署设置于此,成为全国盐运集散中心。当时盐税占全国赋税之半,而扬州又占全国盐税之半,成为清王朝重要的经济命脉之源。许多盐商大贾集聚扬州,盐商的财富是惊人的。“富者以千万计”,“百万以下者,皆谓之小商”。经济必然影响文化,在盐商中,以有文化有修养为荣。在“家中无字画,不是旧人家”的世风影响下,很多盐商大贾,喜欢附庸风雅,不惜重金大肆收购书画。当时,很多诗人、书画家纷纷涌向扬州,故有“海内文士,半在维扬”之说,在这种情况下,“扬州八怪”产生了,而金农可以说是扬州八怪中艺术成就最高者。

笔下梅花出清新

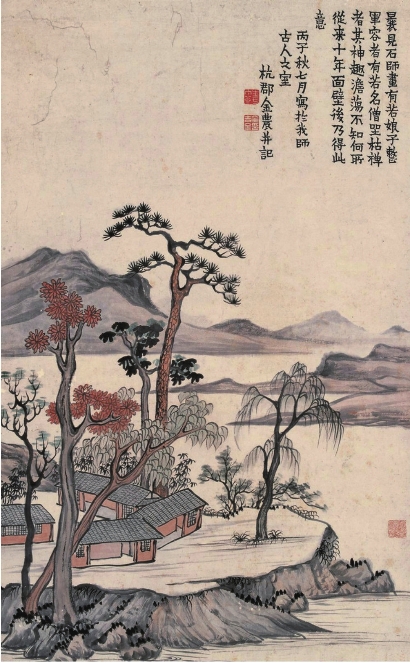

金农(1687~1764年),字寿门,号冬心,又号稽留山民、曲江外史等,浙江仁和(今杭州)人。他人生际遇坎坷,平生未做官,乾隆元年(1736年)曾被荐举博学鸿词科,入京未试而返。生平好游,晚寓扬州卖书画以自给。金农先生的拿手好戏是他的梅花和漆书。八怪之中,金农似乎是个领袖,首先是诗好,说到诗好,更可以说是八怪之首,郑板桥都好像要让他一步,画家与画家之间,作家与作家之间原是不能相比的,各是各的事,各有擅长。金农作画喜欢同样题材反复来画,比如这首:“树阴叩门门不应,岂是寻常粥饭僧。今日重来空手立,看山昨失一枝藤。”金农以这首题画诗反反复复画过许多幅画,每一幅都好。一个和尚在那里敲门,浓郁的树从墙头里边直长出来,那境界出奇得让人向往。为了一枝藤杖,这个出家人又来了,而这又是个风雅得紧的出家人,一个看山比持经念佛都看得重的出家人。

金农《山水》

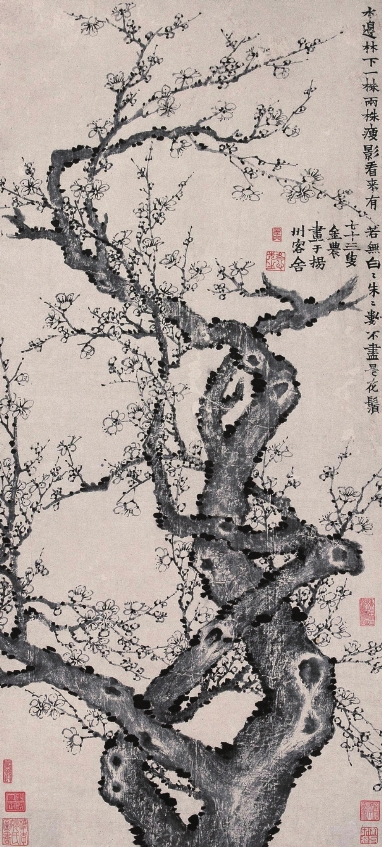

金农《梅花》

梅花自古是中国的传统名花,梅花不仅有清雅俊逸的风度,历代文人还赋予它高洁、坚强、谦虚的品格,给人以立志奋发的激励,中国历代文人志士爱梅、颂梅者极多,金农在仕途上的不得意以及生活的窘迫使得他对于梅花有特殊的喜爱,并流传了许多与梅题材有关的绘画作品。金农的梅花,清新淡雅、笔墨简单,可谓“前无古人后无来者”。金农画梅,不是一枝一枝长起,也不是一朵一朵开起,而是一长就是一大片,淡墨浓点,真是风雅至极,是浩荡的春风手段。春风要花木从冬天里醒来,原不在摇一枝拂一朵慢慢下功夫,而是铺天盖地!站在金农的大幅梅花下,真是让人一时不可捉摸,不知此画是从何处下手,百杆千枝千朵万朵的感觉分明让人觉得你已身在梅林。梅花从墙头那边过来,简简单单却有意韵,画面上没有人,却分明又有人在,这个人正立在墙头之下仰着头看别人家院子里的梅花。不知是谁的诗:“梅花开时不开门。”梅花在古人的眼里真是性命,不开门一是要自己看,二是怕俗人扰了梅花的清韵。

金农之好,是随笔点染,全不问技法过不过“法”字那一关。比如他的荷塘,一点一点,十点百点深深浅浅的绿便是那荷,一道小小古典廊桥便是看荷的地方,这样的题材他画过不止一次,那荷塘的廊桥之上是有时有人,有时没人,有人没人都没什么关系,那画面总是很吸引人,静中的一种热闹,花开总是热闹的,没人却是冷清,这便让人生出一种莫名其妙的心绪,这心绪又说不清,他的画里总是有许多说不清的东西在里边。你想提意见的时候在心里又对他佩服得实在了不得,看金农的画,完全是到庙里参佛的意思,尘间的细节都没有,但就是要让人把尘间的事一一都想过。金农的画是真正的文人画,如把他许多画上的题画落款抽去,他的画就不经看,但题画诗和落款一出现,他的画便马上变得耐人寻味。

金农敢于画不能再简单的画,远处一抹远山,近处是一丛芦苇再加上一抹小沙洲,然后是,一个在那里垂钓的人,太简单,但一题诗,便了不得。金农的画是浑然一体的,无可拆分,就像是世上的一种美人,五官眉眼分开看都不惊人,但放在一起却是天下大美。

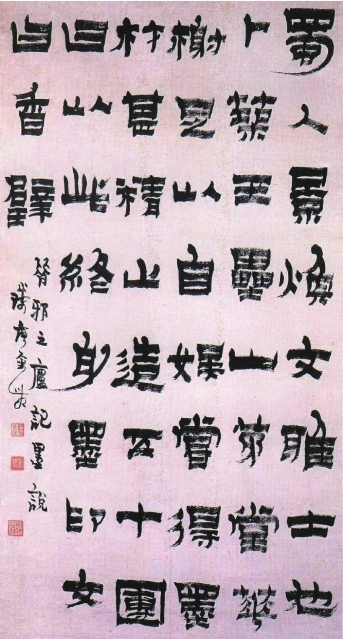

自创漆书,醇厚稚拙

金农的漆书在书法史上开宗立派,是他诸多成就中最亮的一面。但是金农天性散淡,他的书法作品较扬州八怪中的其他人来说,传世作品数量是非常少的。他的书法独特, 自谓“漆书”,非隶非楷,似隶似楷,具有苍古奇逸之风格。“金农墨”浓厚似漆,写出的字凸出于纸面。所用的毛笔,像扁平的刷子,蘸上浓墨,行笔只折不转,像刷子刷漆一样。用这种方法写出的字看起来粗俗简单,无章法可言,其实是大处着眼,有磅礴的气韵。最能反映金农书法艺术境界的是他的行草。他将楷书的笔法、隶书的笔势、篆书的笔意融进行草,自成一体,别具一格。其点画似隶似楷,亦行亦草,长横和竖钩都呈隶书笔形,而撇捺的笔姿又常常近于魏碑,分外苍劲、灵秀。尤其是那些信手而写的诗稿信札,古拙淡雅,有一种真率天成的韵味和意境,令人爱不释手。

金农漆书《墨说》

金农《果蔬》

当时,盐商们为了表示自己儒雅,经常组织一些诗文会,这种场合,时常要请一些诗人、书画家到场。有一次,某大盐商要在自己家里宴客,把金农请来尊为首座。从行酒令开始,要求每个人说一句古人的诗句,其中必须有“红”“飞”二字,否则罚酒。一些老的和有经验的盐商一个个都过了关。可轮到一个年轻的盐商时,却发生了意想不到的事。他见别人一个个应对如流,可自己说什么也想不出合适的诗句。众人见他答不出,要逼着他认输,喝酒。他在万般无奈之下,竟然冒出一句:“柳絮飞来片片红。”

“哗!”一阵大笑。“柳絮怎么是红的呢?荒唐!荒唐!……这是杜撰!喝酒!喝酒!”众人乱成一片,只有金农一言不发,他想:这个小盐商看上去挺憨厚,我应该帮他一把。于是,他咳了一声,表示有话要说。众人一看金农要发言,静下声来。只见金农缓缓地站了起来,说道:“难得这位小兄弟知道这首诗,这是元代诗人的佳句呀!意境好,意境好!”众人听了半信半疑,其中有一个人大着胆子对金农说:“冬心先生,您能否把这首诗读出来让我们见识见识?”金农微微一笑曰:“不妨,不妨,听我道来:‘廿四桥边廿四风,凭栏犹忆旧江东。夕阳返照桃花渡,柳絮飞来片片红。’”众人听了,疑团顿解。其实,这哪里是元代诗人的诗,实在是急中生智,金农杜撰出来为那位小盐商解围的。那小盐商愣在一边,金农向他微微点头,示意他不要露出破绽。

扬州有一个客店老板,叫米有德,因为此人缺德,鱼肉乡里,大家都叫他“没有德”。附近的百姓都恨他,金农便想替大家整治他一番。这年适逢“没有德”60大寿,他就想找画师给自己画像留作纪念。金农闻讯后,便在他客店的斜对面摆了一个专画肖像画的画摊。“没有德”见到了画摊,便向金农询问价钱,金农说:“我画像是按等论价,一等像是福贵像,白银20两;二等像是寻常像,白银10两;三等像是低贱像,铜板10枚。”“没有德”听罢,心想,自然应该画一等的,可银子太多。想来想去,最后对金农说:“我既然要画像,自然要画福贵像。可是,你要是画得不像,败了我的兴,怎么办?”“如画得不像,听您发落。”“那好,如果画得不像,我不但不给你钱,你还得赔我20两银子!”“悉听尊便。”金农从容地答道。“没有德”高兴地坐在了金农的对面,让他给自己画像。不到一个时辰,像画好了,这画像不光模样外表像,就连神态也都画得呼之欲出。“没有德”一看,心想,这太像了。可是,不能说像,说像得交20两银子。于是心一横,硬说画得不像。金农听了,也不急,含笑说道:“既然您说不像,我也不争辩,我认罚。不过,您必须在这画上签上‘不是米有德’5个字。”“没有德”心想,签就签。这有什么?于是就在画面上签下了这5个字。金农也爽快地交给了他20两银子。 谁知到了第二天,“没有德”还没起床,就听见自家门前的街上吵吵嚷嚷的一片人声,“没有德”赶快起来瞧看,只见许多人都围着金农的画摊指指点点,“没有德”走过去一看,差点没晕过去,只见自己昨天的那幅画像被挂在了树上,不同的是,画像上又添了几笔,变成了自己戴枷的样子,过往的人都指着画像捧腹大笑。看着众人称快的样子,“没有德”气得直跺脚,赶快回家叫家人拿了40两银子把画像赎回来。家人应声而去,很快转头而回,家人说:“40两不行,人家要50两。”“那就给他50两。”家人匆匆去,又匆匆回,说:“那人收摊走了,不知去向。”“没有德”欲哭无泪,焦急万分,干脆自己拿上了许多银子,在城里寻找金农。

果然,“没有德”在一条最热闹的大街上看到了金农,周围有很多看热闹的人,“没有德”赶忙挤进人群,向金农买画。可金农说什么也不卖。好说歹说,金农才勉强说道:“您非要买不可。100两银子。”“没有德”苦着脸问:“怎么又涨了?”“不买就算了,反正我也不缺您这100两,这次不买,下次还涨。”说着,收摊要走。“没有德”没办法,只好交出100两银子,把画买走了。众人拍手叫好,随即,金农把这100两银子都周济了周围贫苦的百姓。

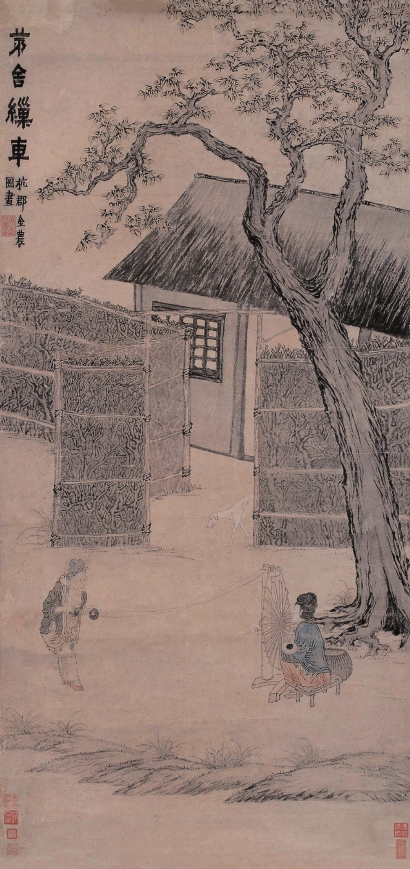

金农《茅舍缫车图》

格调高逸

“扬州八怪”,通常的说法是李鱓、汪士慎、高翔、金农、黄慎、郑燮、李方膺、罗聘。此外,至少还有5种以上说法,涉及10多位画家,但无论哪种说法,金农都在其内,可见他是“八怪”中的核心人物之一。人们为何以“怪”相称?“怪”又“怪”在哪些方面呢?

这个“怪”首先是指作品格调上的离经叛道。金农等人戴上“八怪”的桂冠后,既为社会所认可,又被人们津津乐道,广为传扬。这除了艺术风格的原因之外,其中也包含着个性行为、思维方式、处世观念等多种异于常情的因素。金农交友广泛,上至名门公卿、富豪巨贾,下至卖浆引车的贫民百姓,三教九流无所不有。他交友还有一种怪脾气。他瞧不起的人,不但话不投机半句多,而且被报之以白眼,更别想求得他的诗文字画。而对要好朋友,金农从不以穷富贵贱取人。

在金农众多的朋友中,—个就是当时寓居扬州的郑板桥,两人喜欢一起“杯酒言欢,永朝永夕”“相亲相洽若鸥鹭之在汀渚”。郑板桥曾说“杭州只有金农好”,他俩除了有共同的人生观、艺术观外,个性脾气特别相投,常常出入秦楼楚馆酣饮。金农中年游历达15年,足迹踏遍半个中国。哪来旅行费用呢?除了化缘僧院,朋友资助外,他招募挑选了一批能工巧匠,组成一个自给自足的“技术访游团”,金农充当“团长”,团里每个人都有一技之长,如甬东朱龙擅雕凿纹刻砚石,新安张喜子精界乌丝栏,会稽郑小邑擅长抄写,吴门庄闺郎会弹奏乐器,兰陵陈彭擅长画墨竹,每到一地全团便开展活动,以此筹措旅资。这种方式在“八怪”中也是绝无仅有的。

当然由于金农以卖字卖画为业,难免把商业习气带入艺术领域。许多慕名求索者又非知音,不少作品明显有应酬之嫌,甚至有“师藉门生卖画钱,门生画亦赖师传”,“图成幅幅署髯名,浓墨刷字世便惊”的情况,并由此引发出“金农无画论”之争。这些情况虽给金农书画的鉴赏、论评带来一定疑难,然而不能由此否认他的作品风格是顺应了当时历史文化发展的趋势,在抒发个性、冲击时弊、力倡新思维方面所作出的贡献。

金农为我们创造了一种醇厚稚拙、格调高逸的画风,这是一种非常难得的意境,他为中国画的发展开拓了一片新天地。