【钢城区文化馆】明清名画11

发布时间:2024-12-11 | 作者:

一肩明月,两袖清风—郑板桥《竹石图》

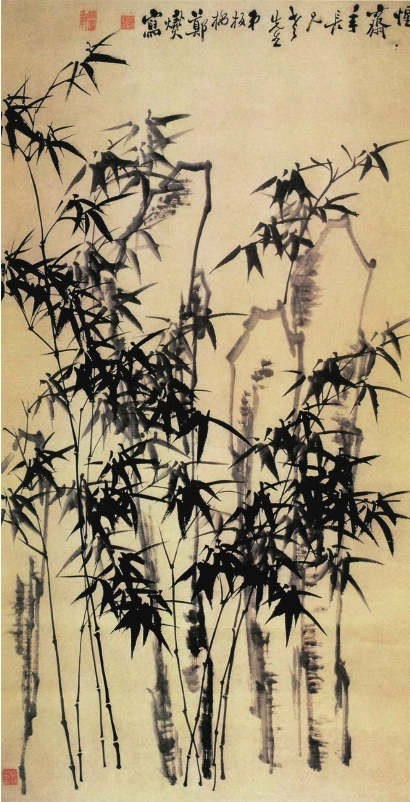

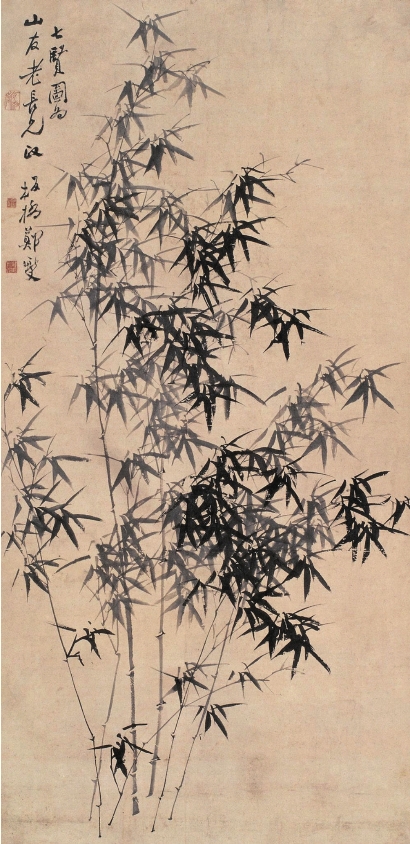

《竹石图》,清代,郑板桥作,纸本墨笔,纵217.4厘米,横120.6厘米,现藏于上海博物馆。

郑板桥(1693~1765年),名燮,字克柔,号板桥居士、板桥道人,江苏兴化人。清代书画家、文学家,“扬州八怪”之一。他为康熙秀才、雍正举人、乾隆进士,曾任山东范县县令、潍县知县。

寒门儒士

郑板桥出自书香门第,不过到他父亲时,家道就已经衰落,虽说有学养,但仅仅是考得个禀生,教几个蒙童,生活相当清苦。郑板桥是家中独子,不幸3岁丧母,是他乳娘费氏将他抚养成人。这位乳娘乃是他祖母的侍婢,感主人之恩,不顾自己的丈夫与孩子,而到郑家来共度患难。每日清晨,她背负着瘦弱的板桥,到市上作小贩,宁愿自己饿着肚子,总得先买个烧饼给孩子充饥。后来,郑板桥特为乳娘写了一首诗:“诗前缕贵迟,遂令惭恧久。黄泉路迂阔,白发人老丑。食禄千万钟,不如饼在手。”他19岁时中了秀才,23岁时结婚,为了生活,到扬州去卖字画,却无人赏识,很不得意,或借酒消愁,显得消沉。30岁时,父亲穷困而死,后来儿子也饥饿而死,境遇至惨。所幸他40岁中了举人,44岁中了进士。再到扬州,因已有了名气,他的字画连同旧作,都被当成墨宝,他慨于炎凉的世态,特地刻了一方印章盖在他的作品上,印文为“二十年前旧板桥”,多少也带点自嘲的意味。

《竹石图》

郑板桥《甘谷菊泉图》

独特七品官

在12年的官宦生涯中,郑板桥时时以百姓为念,蔑视权贵,有错即改,有利即行。在潍县时就曾有这样的故事:郑板桥任潍县知县时,有一天差役传报,说是知府大人路过潍县,郑板桥却没有出城迎接。原来那知府是捐班出身,光买官的钱,就足够抬一轿子,肚里却没有一点真才实学,所以郑板桥瞧不起他。知府大人来到县衙门后堂,对郑板桥不出城迎接,心中十分不快。酒宴上,知府越想越气。恰巧这时差役端上一盘河蟹,知府想:我何不让他以蟹为题,即席赋诗,如若作不出来,我再当众羞他一羞,也好出出我心中的闷气!于是用筷子一指河蟹说:“此物横行江河,目中无人,久闻郑大人才气过人,何不以此物为题,吟诗一首,以助酒兴?” 郑板桥已知其意,略一思忖,吟道:“八爪横行四野惊,双螯舞动威风凌。孰知腹内空无物,蘸取姜醋伴酒吟。”知府十分尴尬。

当时潍县每到冬天,经常发生鼠窃狗盗之事,闹得人心惶惶。郑板桥就募人专事巡查捉拿盗贼强徒。谁知,这一番好意却没有得到好报。巡查队里的宵小不良之徒借此滥用职权,看到哪家小孩在玩牌,即以“抓赌”为名,闯进去敲诈勒索。碰到走夜路的,就污蔑人家是小偷,抓来吊打,讹诈钱财,而对真正的盗首歹人却视而不见。老百姓为此怨声载道。郑板桥得知这一情形后,一面立即派人严查不法分子,一面立即遣散了自己募人组织起来的巡查队,沉痛自责道:“我愧对子民啊!”此后治安大好。

秋季的一天,郑板桥微服赶集,见一卖扇的老太太守着一堆无人问津的扇子发呆。他赶上去,拿起一把扇子看,只见扇面素白如雪,无字无画,眼下又错过了用扇子的季节,自然也就没有人来买了。郑板桥在询问的过程中得知老太太家境贫困,决定帮助她。于是,向一家商铺借来了笔、墨、砚台,挥笔泼墨。只见青青翠竹、深谷幽兰飞到扇面上,又配上诗行款式,扇面上诗画相映成趣。周围的看客争相购买,不一会儿工夫,一堆扇子便销售一空,郑板桥欣然离去。

乾隆十一二年(1746~1747年)间,潍县连年灾荒,甚至发生了人吃人的惨事。郑板桥痛心疾首,决定开仓赈灾,而那些胆小怕事的人却阻止他这样做。郑板桥对此愤慨不已,激动地说:“时已至此!事已至此!待一层一层禀报上去,苍生百姓早已死光了,天大之事,由我承担!”当即开仓拨谷,让乡民按人头领取。谁知这一开仓济民的善举,却被一些人污蔑为贪污渎职、另有所图,告发于朝廷,郑板桥因而被撤职罢官。

离开潍县时,他只雇了三头毛驴:一头驮着简单的行囊,他自己骑着;一头装着两夹板书,还有一个叫阮咸的乐器(长颈琵琶);另一头,小书童骑着,后来又顺着大运河坐船回扬州老家去。有一天,他见前面码头停泊着一条官船,桅杆上挂着“奉旨上任”的旗子,要所有的民船回避。郑板桥自言自语道:“你奉皇上的旨意上任,我奉皇上的旨意革职。不都是‘奉旨’吗?你神气什么?”于是,拿了一块绸绢,书写“奉旨革职”四个大字,也挂到桅杆上去。官船上的,是朝廷一个大奸臣的儿子,叫姚有财。此人虽不学无术,但仗着老子的势力,捞了个乌纱帽,这回正要到扬州上任去。这时见一只小船的桅杆上挂着“奉旨革职”的旗子,觉得奇怪,一打听,原来是郑板桥,就派人向他索字画。郑板桥听说这个姚有财,除了吃喝嫖赌、欺压搜括百姓外,别的一窍不通,就很快书写了一首诗:“有钱难买竹一根,财多不得绿花盆。缺枝少叶没多笋,德少休要充斯文。”每句开头一字,连起来是“有财缺德”。姚有财接过一看,差点气昏过去。

郑板桥辞官回家,只携黄狗一条,兰花一盆。一夜,天冷,月黑,风大,雨密,板桥辗转不眠,适有小偷光顾。他想:如高声呼喊,万一小偷动手,自己无力对付,佯装熟睡,任他拿取,又不甘心。略一思考,翻身朝里,低声吟道:“细雨蒙蒙夜沉沉,梁上君子进我门。”此时,小偷已近床边,闻声暗惊。继又闻:“腹内诗书存千卷,床头金银无半文。”小偷心想:不偷也罢。转身出门,又听里面说:“出门休惊黄尾犬。”小偷想,既有恶犬,何不逾墙而出。正欲上墙,又闻:“越墙莫损兰花盆。”小偷一看,墙头果有兰花一盆,乃细心避开,足方着地,屋里又传出:“天寒不及披衣送,趁着月黑赶豪门。”

兰竹送清风

郑板桥一生,以写画竹子最为著名,他有许多幅以竹为题材的画作,其中以《竹石图》最为著名。板桥所绘竹子,融入了书法的笔法,疏中有密,错落有致,正如他自评:“神似坡公,多不乱,少不疏,脱尽时习,秀劲绝伦。”传统的兰竹大多数表现为欣赏性的、娱乐性的主题,画面主要追求自然形象的真与美、绘画技能的高与低、笔墨运用的娴熟与雅俗,而到了郑板桥的笔下,除了达到这些技能技巧外,题画诗还赋予这题材新的思想内容和深邃意境,使花鸟画亦能产生思想性、抒情性,给人以深刻的感受,让人看了以后,回味无穷,思绪万千……《荆棘丛兰石图》题画诗云:“不容荆棘不成兰,外道天魔冷眼看。看到鱼龙都混杂,方知佛法浩漫漫。” 另一幅《荆棘丛兰石图》题云:“满幅皆君子,其后以荆棘终之何也?盖君子能容纳小人,无小人亦不能成君子,故棘中之兰,其花更硕茂矣。”板桥匠心独运,兰花中穿插几枝荆棘,画兰花与荆棘共存,表达了遇有小人,虚怀若谷、和睦共处,“历经磨练,方成英雄”的宽宏大量之胸怀,读画者亦受益匪浅。越读越感到简单的植物具有高深的意境,乐趣无穷。纵观郑板桥笔下所画的兰竹石,细品题画诗,我们不难看出,他喜画兰竹石的缘由,正如他所云“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石,千秋不变之人”,而“为四美也”。“有兰有竹有石,有节有香有骨。”在他眼中,兰竹石,能代表人坚贞不屈,正直无私,坚韧不拔,心地光明,品格高洁等品格,因而其题画诗的字字句句,托物言志,意境深远。

郑板桥还有很多以兰花为主题的画,也表现了一些新的内容,借题画诗发挥,寓意对各种各样事物的看法。如:有的借兰花特征,透溢出做人胜不骄、败不馁,持平常心态的胸臆,题画诗云:“兰花与竹本相关,总在青山绿水间。霜雪不凋春不艳,笑人红紫作客顽。”由兰花让人产生联想,做人要像兰花一样幽静、持久、清香,不浮不躁,不争艳。咫尺画幅,拓展无限之大,意境深邃。又如:有的借一丛丛兰花,夹着一些荆棘的自然现象,抒君子能宽容小人之大度的气质。

郑板桥《竹图》

他任山东潍县知县时,曾作过一幅画《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》,画中题画诗云:“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”县衙萧萧的竹声,使郑板桥想到了民间的疾苦和为官作吏者的责任。悠悠然的感受到题诗如画的美外,更可感受到他关心民情,以及因案辞官的高超志节。疏放狂宕中,更见其真性情,故人有云,板桥三绝充满了三真:真气、真意、真趣,的确形容得非常贴切。

封建社会中,士大夫自以为清高、坚贞、虚心,往往在画图中、题画诗中表露其意,但由于历史的、社会的多方面因素,这些士大夫对人生的挫折、社会的不公往往采取远离生活,逃避现实,隐遁山林,寄情于自然丘壑的态度,作品大都是以闲情寄兴、自娱娱人的为多,即使有感而发的诗题也是泛泛而谈,有它的局限性。郑板桥的一生,经历了坎坷,饱尝了酸甜苦辣,看透了世态炎凉,他敢于把这一切都糅进他的作品中。品析郑板桥不同时期所画的兰竹图上的题画诗,我们可以透过有限画幅的形象联想到郑板桥的人生经历,联想到清代社会的种种腐败现象,使单幅画面犹如文学作品、影视片一样,叙说着许多许多……

- 上一篇: 【钢城区文化馆】明清名画12

- 下一篇: 【钢城区文化馆】明清名画10