【钢城区文化馆】中国书法8

发布时间:Apr 8, 2024 | 作者:

庙堂汉隶的典范

见于文献著录的东汉碑刻有七百余种,现存传世碑刻约四百余种。其中庙堂汉隶,蔚为大观。《史晨碑》是庙堂汉隶中的佼佼者,它以“修饬紧密,矩度森严”被誉为“如程不识之师,步伐整齐,凛不可犯”(清万经《分隶偶存·汉魏碑考》)。程不识是西汉景帝、武帝时名将,以善于带兵著称,他的部队军令森严,纪律严明。《史晨碑》为汉隶中最难得之笔。

《史晨碑》前后两面都刻有铭文,前碑是鲁相史晨恳请尚书转请皇帝祭祀孔子的奏章,被称作《鲁相史晨祀孔子奏铭》;后碑追记了史晨到任时祭祀孔子的盛况,全称《史晨飨孔庙后碑》。两碑合称《史晨前后碑》,立于东汉灵帝建宁二年(169)。

庙堂隶书的出现标志着汉隶已趋于成熟。《史晨碑》既具备成熟汉隶的基本特征,又有它和穆的个性。

从点画看,它从篆书的一笔发展到具有横、撇、捺三笔。点画圆润丰腴,起落笔轻重分明。长横起笔裹锋隆起,形如蚕头,捺画收笔重按而斜提,好像雁尾。捺行笔过程中一波三折特别明显。

从结构分析,它的主要特征如下:

汉隶是秦隶的直系子孙,秦隶的主要承载物是竹简。由于载体过小,办事讲究实效与速度的秦人,为尽情利用狭窄空间,必须压缩竖画。字形扁平遂成为秦隶的主征。汉隶承袭了秦隶的这一特征。

汉隶承袭了秦隶的特点,字形扁平;结体以中心放射为原则,因字赋形,富有图案匀称之美

中心放射是汉隶结体的第二原则。它体势分张,中心收紧,四体如撇、捺、弯勾、横挑向左右放纵,呈中心放射式。“而”字中间两竖短促而斜度不一,尽以上部为中心,以向背势(![]() )紧攒。“丘”字两短竖则以相向势(

)紧攒。“丘”字两短竖则以相向势(![]() 向中间靠拢。两字的竖画取势相反,却同样导致扁平的效果,关键在于长横的左展右拓,扁平的横势遂成定局。

向中间靠拢。两字的竖画取势相反,却同样导致扁平的效果,关键在于长横的左展右拓,扁平的横势遂成定局。

“铭”③字左右两部分或右倾或左欹,向中间汇聚;“祈”④字左右两竖各分短横为前长后短或前短后长的不等分两部分,明显紧聚。“死”⑤字首笔至中间戛然而止,结构化上下为左右,各点画的聚合点落在上部的中间。“涂”⑥字右边的斜捺与下部被左侧短竖分成前短后长的横,与左边“氵”配合,把视线引向四遭,轻松地化解了中空的格局。“渎”⑦字中间看似松散,但由于右部各部件展现不同的欹侧势,并有上(土)小、下(贝)大、中间(四)扁平形态的变异,扁平的“四”见倒梯形,与腰鼓形的“贝”组成束腰形态,再加上左边“氵”向中间集合,整字重心落在中间偏上,字的外形宛如太阳光芒四射。至于上下(上中下)结构的字,又往往以扩展下部竖画或竖勾,使重心上升,形成中间收束、上紧下松的形态,如“寺”⑧、“素”⑨等字。汉隶以中心放射为原则,结体多变,饶有趣味。

隶书布局富有图案匀称之美,每个字要有(也只能有)一个捺脚。一个字中捺笔再多,也只能出现一个雁尾,这就是所谓的“雁不双飞”。“食”⑩字捺笔可以在尾也可以在头,另一笔则改变笔形⑪。“跽”⑫、“念”⑬等字万不得己,可以一笔捺出,另一半作半捺处理。但有的字为强调主笔,甚至可以变平捺为横,“子”⑭字突出了竖勾,“石”⑮字强化了撇,主次分明。被框架或半框架结构包容的平捺或斜捺,必须收敛,如“国”⑯、“荣”⑰等字。如已冲破(半)框架的约束,则可堂而皇之展示捺势,如“冢”⑱、“蒙”⑲等字。

隶书给人的感觉是扁平的,原因在于它的撇、捺、横写得较长,但字的长短、大小一定要根据点画多寡来安排,才能符合自然美的法则,这就是因字赋形。《史晨碑》字形略扁平,但个别字有特扁(“七”⑳)、特长(“本”![]() )的变化,这是自然取形的结果。

)的变化,这是自然取形的结果。

隶书的部件承袭了大篆偏旁各成体系的禀性,离开其他结构均能独立。各部件重心平衡的自我调摄,起了决定性的作用。《史晨碑》以和顺为主,即使有欹侧,也不张扬。“颜”![]() 字左右两部件以倒八字组合,左边以下部两小横的右移扶正了左跌,右边侧右欹靠末两点左直右斜的支撑。至于散水点的安排,则严格遵循汉隶的惯例——散水点的延长线必交汇于一点。汉隶沿袭着先民对“称”的认知,演示着立体的动感。汉人的认知与现代物理学三线合力原理暗合,内蕴着透视学、线立体构成等诸多原理。相隔数千年,却能触摸到先人睿知的气息。

字左右两部件以倒八字组合,左边以下部两小横的右移扶正了左跌,右边侧右欹靠末两点左直右斜的支撑。至于散水点的安排,则严格遵循汉隶的惯例——散水点的延长线必交汇于一点。汉隶沿袭着先民对“称”的认知,演示着立体的动感。汉人的认知与现代物理学三线合力原理暗合,内蕴着透视学、线立体构成等诸多原理。相隔数千年,却能触摸到先人睿知的气息。

史晨碑的结构以和顺为主,即使有欹侧,也不张扬

撇捺充分舒展,却着意于避让。相对而言,收撇展捺、撇高捺低为常见,如“史”![]() 字;个别展撇敛捺,也饶有情趣,如“所”

字;个别展撇敛捺,也饶有情趣,如“所”![]() 字。放松的撇捺在八字形的对称中又有主次分野的灵动。汉隶源于天体万物的自然造型,宇宙万灵之“称”(动态平衡)赋予汉人以灵动的美的理念和模式。汉人以绚丽多姿的色彩展示审美的灵感,通体涌动着喷薄的活力。这,是汉隶立足于世的本源。

字。放松的撇捺在八字形的对称中又有主次分野的灵动。汉隶源于天体万物的自然造型,宇宙万灵之“称”(动态平衡)赋予汉人以灵动的美的理念和模式。汉人以绚丽多姿的色彩展示审美的灵感,通体涌动着喷薄的活力。这,是汉隶立足于世的本源。

结构组合注重大小疏密、参差腾挪的变化,有的大起大伏,如“畅”![]() 、“功”

、“功”![]() 等字左右两部分上升下落移位明显,背离了左右结构的常规;“仓”

等字左右两部分上升下落移位明显,背离了左右结构的常规;“仓”![]() 字上下各部分不在同一条中轴线上,或左或右偏斜,也错落有致,生趣盎然。《史晨碑》中这类字虽不多见,偶一出现也别有情味。更多的是小有变化却出奇出怪、生动活泼。左右结构的“神”

字上下各部分不在同一条中轴线上,或左或右偏斜,也错落有致,生趣盎然。《史晨碑》中这类字虽不多见,偶一出现也别有情味。更多的是小有变化却出奇出怪、生动活泼。左右结构的“神”![]() 缩左舒右,左边的紧缩下落与右边的肥硕上冲形成鲜明对照,“尉”

缩左舒右,左边的紧缩下落与右边的肥硕上冲形成鲜明对照,“尉”![]() 字则反向安排,长大与扁小相互辉映。上中下结构的“荣”

字则反向安排,长大与扁小相互辉映。上中下结构的“荣”![]() 被安排为上扁中束下长;上部撇捺尽管全张扬,屈曲的撇落得较低,捺平而上抬,构成横向统一体与下部的长大抗衡,下部的竖又有先左侧后右欹的曲势,与短横的平曲直相倚,翩然生姿。“灵”

被安排为上扁中束下长;上部撇捺尽管全张扬,屈曲的撇落得较低,捺平而上抬,构成横向统一体与下部的长大抗衡,下部的竖又有先左侧后右欹的曲势,与短横的平曲直相倚,翩然生姿。“灵”![]() 的上中下三部分稍有移位、疏密的变异,尤其是中部三个“口”,既不在同一条水平线上,又有欹正的微变,下部中间对称的两“人”与中竖距离参差不齐,同类结构的不划一,妙趣也横生。左中右结构“

的上中下三部分稍有移位、疏密的变异,尤其是中部三个“口”,既不在同一条水平线上,又有欹正的微变,下部中间对称的两“人”与中竖距离参差不齐,同类结构的不划一,妙趣也横生。左中右结构“![]() ”

”![]() 字以左中抱团与右边抗衡。结构重组产生了第一层的腾挪,左部正势与右部斜势形成第二层整合。

字以左中抱团与右边抗衡。结构重组产生了第一层的腾挪,左部正势与右部斜势形成第二层整合。

隶书章法有行有列,字距大于行距,撇、捺相连,形成一种横势的联飞之美。《史晨碑》采用这类格式,一目了然。

《史晨碑》以圆笔为主,兼涉方笔,有别于采用圆笔的《曹全碑》与以方笔为主的《张迁碑》。它不如前者那样飘逸,也不如后者古拙,它是以端庄、工整、严谨为特色的。它的蚕头没有《曹全碑》《华山庙碑》那样张扬;捺脚略有夸张,却又收放有致,不像《乙瑛碑》《华山碑》那样重顿大按,和柔圆润是它的秉性。结体较工整、端庄,不及《石门颂》那样纵横捭阖、奇肆多姿。它从容不迫,温良恭让,发乎情、止乎礼,是典型的“汉家衣冠”、“汉代威仪”的代表。

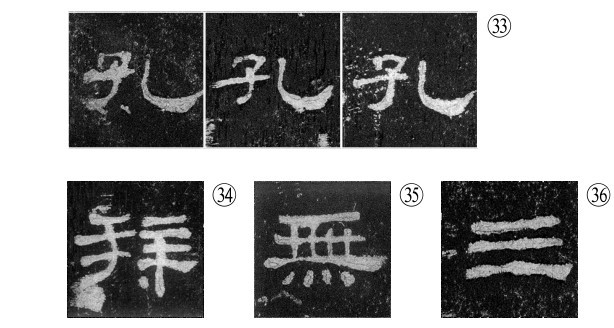

同碑中同字,同字中同结构、同点画的变异,为汉隶永远关注。它演绎篆的精气神,又为今文字系统立了准则。数个“孔”![]() 字的异形,尽管是细微的,变形的意识仍见印象。“拜”

字的异形,尽管是细微的,变形的意识仍见印象。“拜”![]() 字多横、“无”

字多横、“无”![]() 字多竖,除长短斜度走势外,点画交叉时的分割情状也不尽相同。甚至一个“三”

字多竖,除长短斜度走势外,点画交叉时的分割情状也不尽相同。甚至一个“三”![]() 字的三横也有下沉、平正或上托的变化,并注意了两两间距离的不等。《史晨碑》在温良典雅中也不乏活泼曼妙。

字的三横也有下沉、平正或上托的变化,并注意了两两间距离的不等。《史晨碑》在温良典雅中也不乏活泼曼妙。

同碑中同字,同字中同结构、同点画的变异

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法23

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法7