【钢城区文化馆】中国书法23

发布时间:Apr 8, 2024 | 作者:

在楷、行、草三体中,草书是王羲之最薄弱的一环。献之的强项是行草。唐太宗维护封建道统,尊父抑子,使得初唐草书门庭冷落。只有孙过庭一人,留下墨迹一卷,在为后人展现了初唐草书神采的同时,也做出了冲破羲之行楷藩篱的尝试。盛唐的李邕吹响了独创的号角,在行书领域另辟蹊径。颠张狂素、颜筋柳骨,如大潮涌动,融进改革的行列,把大唐书法推向全新的境界。与大繁荣的创作活动相适应的书法理论,也有了新的突破。书法理论家张怀瓘等人关注当代,呼吁变革,为书法理论的建设矗立了丰碑。

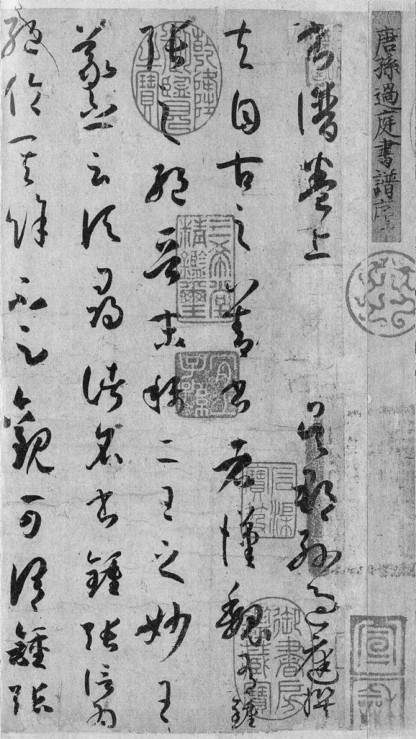

孙过庭,字虔礼,吴郡(今苏州)人。他博雅有文才,却一生潦倒,最高官职仅是从八品率府录事参军。草书直入二王门径,工于用笔,书写速度极快。临摹二王书法,几乎可以乱真。著有《书谱》两卷,共六篇,书成于武则天垂拱三年(687)。全书已失传,今仅存墨迹草书《书谱·卷上》(或作《书谱序》)。因通篇字数较多,易于取法,兼之该书对正草两体特点、学书经验、学书流派的阐述精辟形象,有一定的参考价值。后世学草书,多从《书谱序》入手,把它奉为圭臬。他主张书法是“达其情性、形其哀乐”的抒情艺术,提出“古不乖时,今不同弊”的进化论观点,倡导“自可背羲献而无失,违钟张而尚工”的创新精神,为盛唐的书法革新作了舆论准备。

唐孙过庭书谱序局部

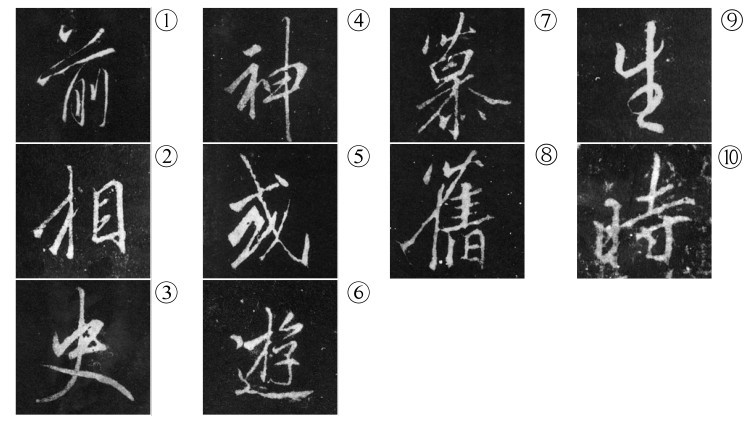

唐李邕云麾李思训碑局部

《书谱序》出入二王,主要继承献之的草书传统,同时又渗入自己的特长。用笔急速险奇,或转或折,隽拔刚断,转处张力内涵,折处干净利索。后半段点画更飞动,墨采更奕奕。虽有破笔散锋,仍丝丝入扣。字有大小、轻重、浓淡、正侧的变化,飘逸中见沉着,婀娜中映刚健。米芾把《书谱序》的笔法看作一种全新的用笔,命名为“过庭法”,予以“凡唐草得二王法无出其右”的评价。

李邕,字泰和,扬州江都(今属江苏)人,父亲李善是注《昭明文选》的大学者。李邕在中央做官,敢于直谏;在地方上当父母官,清廉刚直,为民兴利。他官至汲郡北海太守,世称“李北海”。天宝中因李林甫进谗言而被杖杀。他以行草书出名,初学右军,既得其妙,复脱归习,笔力一新。在举世皆步二王后尘的韶乐声中,他振臂疾呼“学我者死,似我者俗”,奏出了叛逆的音符,张扬了个性和风格,首次举起创新大旗。无怪乎李阳冰称他为“书中仙手”,直把他看作不食人间烟火、超凡脱俗的高手。

传世作品有《云麾李思训碑》《岳麓寺碑》《法华寺碑》《端州石宣记》《叶有道碑》《李秀碑》等。他在笔意和气势上学王字的精神,字形却摆脱了“二王”的纤秾,以“生”、“强”、“奇”、“拙”、“倔”别开生面。

一、横画左低右高,欹侧严重,“前”①字长横倾侧接近30度,“相”②字左边横画斜得更不可思议,几乎近45度,落笔不凡,即有夺人的气势。

二、作为主画的撇、竖、勾、捺等,抬头伸腿,展手叉脚,“史”③字的长撇、“神”④字的长竖、“或”⑤字的戈勾、“游”⑥字的平捺舒展且强化,一波三折,予人以肆意任性、舒畅豁达的感觉。

三、由于采用前两种构字方法,结体不仅仿效隶书,还超越了隶书,头角也峥嵘,如“慕”⑦字右上短撇变长,长横斜向右上,冲势骏利,紧挨着的撇又拉得长长的向左下延伸,中间竖画从长横右端出笔,整个字重心被抛到左边,下伸捺笔又远离长竖,一波三折向右悠闲地舒展,字的右上、左下、右下以及头与底率意放肆,有骨骾在喉、一吐为快的格局。

四、紧缩中间部分的点画。“旧”⑧字中间四横压扁,达到中宫收敛的效果。

五、末笔以短画结束的,往往向右下侧宕,“生”⑨字短横下跌,把视线引向右下角,是四肢开展的另一种办法。

六、左低右高,由于点画轻重、斜正疏密安排的巧妙,整字不失重,仍稳稳妥妥立得起来。“时”⑩字左右两部分高低落差悬殊,左边结构均向左偏侧,“寺”部竖勾点画的粗重、顿挫用圆笔,勾势的平缓凝重,三角方点的张扬,都为右下增加了砝码。整字的外形呈菱形四边形,参差错落、疏密得当,在险奇中求得了平衡,并产生了跃跃欲试、凌空飞翔的动感。李北海书法刚强雄健,气度从容,倜傥奇伟,凌厉无前,给元代赵孟頫、明代董其昌的影响很大。

李邕在笔意和气势上学王字的精神,字形却摆脱了二王的纤秾,以生、强、奇、拙、倔别开生面

张怀瓘,初名怀素,奉皇帝命改现名,海陵(今江苏泰县)人。他生活在开元、天宝年间,官至翰林供奉。家藏丰富,供职于内廷又见了许多历代名家法书,集毕生之力,专攻书道。他自诩“真、行可比虞、褚,草欲独步于数百年间”,可惜后世见不到他的一张真迹,留给后人的是一系列书论:《二王书录》《书断》《书议》等十数种。《书断》三卷,详细记录了历代各种书体及善书者的源流。《书议》(或作《议书》)一卷,对正行章草四体书家作了品级的评议,并阐述了四体书写的方法。他对王羲之独有非议,初唐名家也尽被他摒弃于神品之外,反映了他对初唐书坛震慑于王羲之盛名、畏缩不前的不满。他崇尚古人,寄希望于当代,热情呼吁“圣朝妙手”能与钟王“比肩”,传递了盛唐有识之士创立适合于自己时代新书体的迫切要求。

中盛唐以后,书论蔚为大观,除书家颜真卿外,文人学士的书论专著以及涉及书法的小品诗赋时有问世,如窦臬《述书赋》、窦蒙《述书赋注》、陆羽《释怀素与颜真卿论草书》、韩愈《送高闲上人序》等从各个角度总结技法,赞扬当代的艺术大师。即使是方外人士,僧亚栖也有《论书》著作,文虽不满百字,但也强调“通则变”,主张推陈出新。这一切证明了书法在唐代的普及化,受到各阶层的垂爱与关注,也坦露了盛唐人的自信、自尊、自强无畏的气概。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法9

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法8