【钢城区文化馆】中国书法9

发布时间:Apr 9, 2024 | 作者:

五体活跃于同一时代

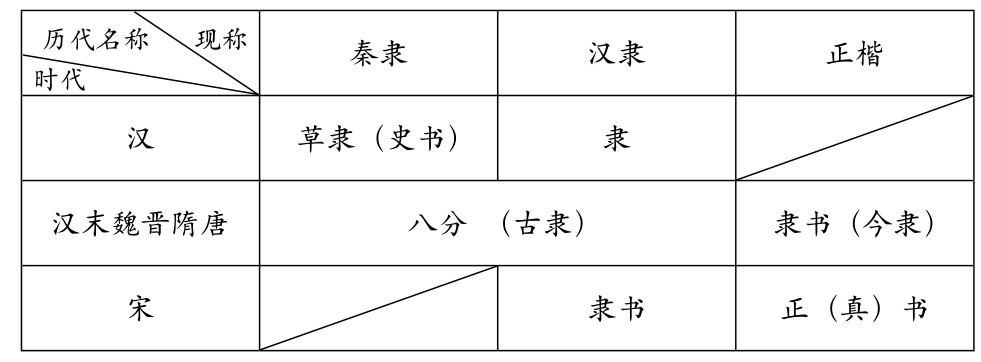

历代以来,“古隶”、“今隶”、“楷书”、“隶书”等等众说纷纭,长期纠缠不清。这里有必要把古籍中出现的诸多术语重新整理一下。

隶书、八分都有广义和狭义两种概念。

广义的隶书,是指同一时代不占主导地位的辅助字体。如秦时称与小篆同时使用的“佐书”为“隶书”;汉末,与八分同时使用的辅助字体——新兴的楷书又被称为“隶书”或“今隶”。狭义的隶书是“秦隶”与“八分”(汉隶及其继承者)的通称。

就八分而言,凡脱胎于母体的子体都可称“八分”或“分书”(这里的“八”是泛指),如有人称秦隶为秦国篆文的分体,即“秦分”,楷书是汉隶的分体。狭义的八分,则指左右撇捺向背分明、形如“八”字的汉隶。

综合来看,情况大概如下:从战国末已萌芽的“秦隶”,在汉代被称为“隶书”;到汉末魏晋南北朝时,亦称新兴楷书为“隶书”。为示区别,有波挑的隶书被称为“八分”,它和以前的“秦隶”又被合称为“古隶”,而新兴楷书则被称为“今隶”,这种称法一直沿用到唐代。宋代,楷书又被称为“正书”、“真书”,“八分”则被名之为“隶书”。此沿革可列表如下:

从战国末到两汉,中国文字史出现了迅猛流变的趋势。隶变的秦篆发展成小篆和古隶两种字体,古隶又衍化成八分和草书,古隶草写的直接继承者是章草,八分则逐渐向楷书过渡。至东汉末年,这一嬗变初成定局。籀篆仍受人们的钟爱,隶书正在辉煌,新兴的草、行、楷又以不可抗拒之势在成长。

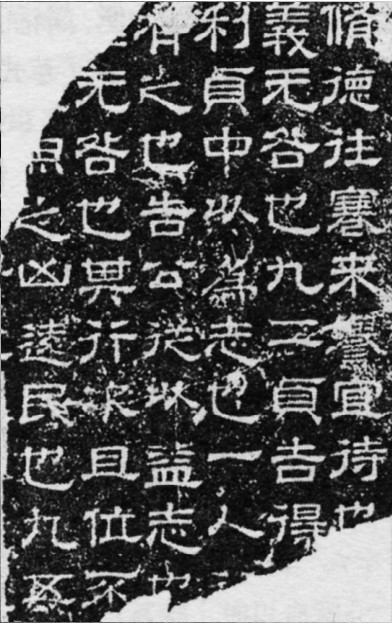

汉熹平石经局部

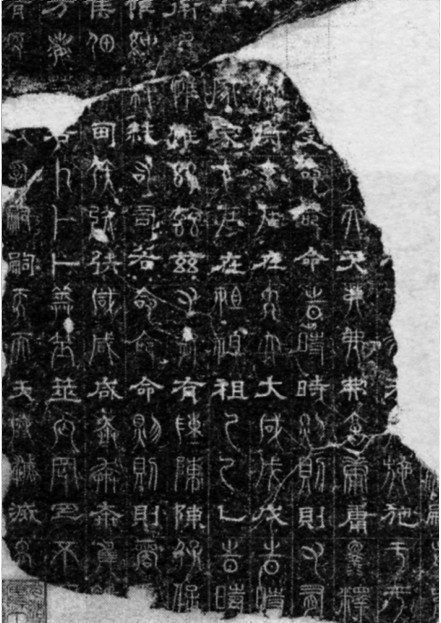

汉正始石经局部

汉章帝建初年间的曹喜开创了悬针垂露的笔法,并用此法写小篆,被后人称为“悬针篆”、“垂露篆”。前者婀娜多姿,却不纤细;后者如浓露下垂,凝重内蕴。当时经籍史书的题签多出于曹喜之手。他的篆书与秦代李斯一样,成为后代的楷模。稍后的班固、蔡邕都是他们的传人。东汉初许慎以小篆撰写《说文解字》15篇,共有小篆9353字。这是我国第一部以六书理论系统地分析字形、探索字源的字典。

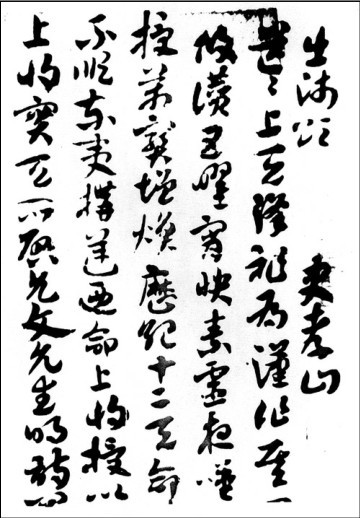

汉灵帝熹平四年(175),蔡邕经皇帝准许,开始了《熹平石经》的书写镌刻工作。蔡邕用朱笔在石上写儒家的经典,并让工匠镌刻了46块碑,以规范经书文字,订正典籍的真伪。历经九年,至光和六年(183)将其立在了洛阳城南太学门前。当时参加这项工作的残碑中尚存有堂谿典、杨赐、马日磾、张驯、韩说、单飏等人。书写风格不统一,有典雅、有朴厚,或高穆、或简洁,飘逸与严谨各具情态。这么多碑文及书写的不同风格,绝不可能出于蔡邕一人之手,应该是集合了当时一批写隶书的高手。这些碑文的书法代表了全国最高水平,是我国书法史上首次全国性的大展览、大检阅。以后,石经遭战火焚烧,残缺严重,至魏齐王曹芳正始二年(241)又在洛阳重刻,书体为古文(蝌蚪文)、小篆、八分,内容是《尚书》、《春秋》、《左传》,共27碑,立在《熹平石经》的西面。《正始石经》又名《三体石经》,以三体上石,首肯三体同为国家认可、社会习用的文字,这是东汉三国时期隶书为主流、各体有较自由发展空间的见证之一。据石碑记载,由邯郸淳、卫觊、嵇康等人书写,其中一块碑阴上有“陈仲云书”四字,证明当时肯定有同时挥毫的人。这两部石经是众多书家以自己独有的面貌给后人留下的一份不可多得的遗产。

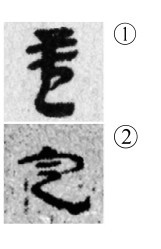

在使用过程中,人们为了书写的快速、方便,简化了古隶的笔画,并把某些点画连了起来,合为一笔,这样就出现了草式写法,这是古隶发展的另一情况。从一些汉简中,我们可以看到偏旁“皿”中间短竖省略简化后往往与底画连成一笔,如“盖”①字;“止”作“乙”,如“定”②字,书写方式与后代的草书相同。因此,可以这样认为,在古隶向八分发展的同时,草书的新因素也在孕育着。

早期草书的代表是“章草”,即古隶简笔连写的产物,笔画有隶书明显的波磔,每字独立不连写,书写便捷,因当时属于草创又多用于章奏,故得名。西汉史游,东汉章帝、杜度及其弟子崔瑗、崔寔(实)父子,张芝、张昶兄弟均是写章草的能手,尤以史游《急就章》为著。史游,汉元帝时宦官,曾任黄门令。原作已失传,今天我们可以从隋人书写的《出师颂》看到章草的风采。

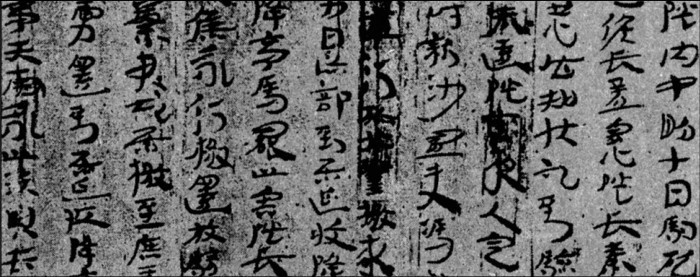

汉居延汉简局部

隋人出师颂局部

汉简甲渠侯粟君所责寇恩事册

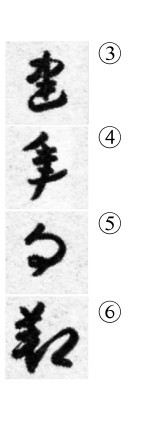

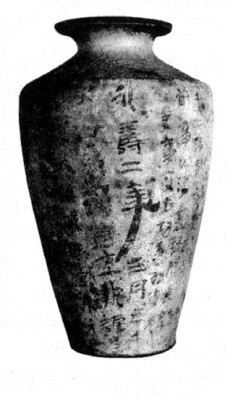

汉代,隶书是官方正式使用的文字,章草则是民间日常使用的便体。由于隶书太规范,章草又失于简率,汉末出现了一种介于两者之间的非隶非草、亦隶亦草的写法。出土于甘肃内蒙交界的居延烽燧遗址中东汉简《甲渠侯粟君所责寇恩事册》中“建武三年十二月癸丑丁巳,甲渠鄣侯发叩头死罪敢言之”一简,其中“建”③、“年”④、“月”⑤、“鄣”⑥等字为草式写法。其他简上连笔亦比比皆是,如图“果”末两点、“借”左边的撇与竖、“相”左边的撇与点、“皆”上部的左右两部分间,或勾连,或连写,或延伸点画,已开了后代行书写法的先河。西安出土的“桓帝永寿二年”六字,更是典型的行书雏形。在雏形基础上加以典雅化、艺术化,逐渐演化为行书。楷书则出于第二步加工。《延熹七年砖刻》为已趋成熟的行书,《永寿二年三月陶 》《熹平二年陶 》上的墨书有了楷意。据记载,生活在桓帝、灵帝年代的刘德昇是当时善写行书的高手。刘德昇,字君嗣,颖川人,他的行书丰妍美好,风流婉约,独步当时。胡昭和钟繇都是他的得意门生,胡昭继承了他的行书,钟繇则在楷法上有所创新。

汉永寿二年三月陶![]()

汉延熹七年砖刻

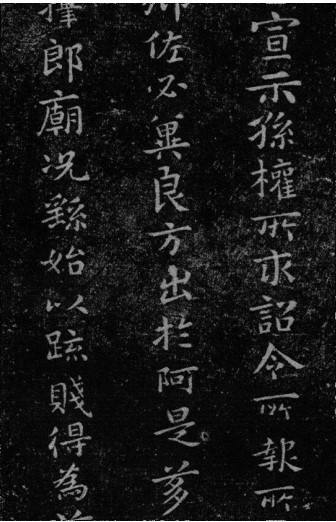

钟繇宣示表局部

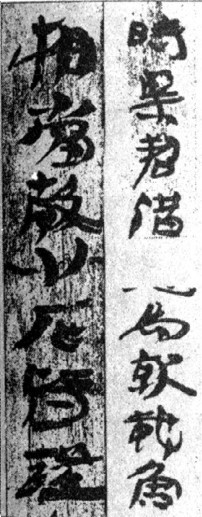

钟繇,字元常,颖川人。他博学多取,兼善各体,集东汉书家之大成,笔下出现了秦汉以来所未有的楷书。《书断》称他“秦汉以来,一人而已”。传说他的字长而瘦,但我们今天看到的墨拓《宣示表》,却是肥而短、左右波挑尚分明的格局。然而点画形态比隶书丰富,出现了勾、折、点、提等。横起笔变成斜起笔,横画虽仍以平直为主,但也有了较斜的长横。用笔有一定的粗细与轻重缓急,字里行间洋溢着一种纯正厚朴的异趣。由此可见,在民间似隶似草字体基础上发展起来的楷书已初具规模。

张芝,字伯英,敦煌酒泉人。他结合新兴楷法,省减章草点画波磔,创成体势一笔而成、点画顾盼相映、气脉相通、隔行不断的“今草”(又名大草)。今草笔力飞动、神变无极,有自然的情趣,张芝因此博得“草圣”的称号。

飞白是一种特殊的书写手法,相传汉灵帝时修鸿都门,蔡邕见工人用帚在墙上刷白粉受到启发所作,称为“飞白书”。蔡邕,字伯喈,陈留圉人。他作的飞白书一点一画中丝丝露白,像用枯笔写成一样,节奏强烈神采飞扬。汉魏宫阙题字多采用该体。

文字在发展过程中,点画由繁复到简洁,构形由象形转为线条,书写速度由缓慢趋向快速,而用笔则由简演化为繁。

古今文字交替嬗递之际,各种字体、不同流派活跃于同一历史的时空,书写的内涵不断丰富与完善,书法自身内部蕴含着的裂变的基因也不断膨胀,如地壳深处的岩浆,即将喷发而出。书法艺术从实用书写中脱颖而出的时代已经来临了。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法10

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法23