【钢城区文化馆】中国书法11

发布时间:2024-4-11 | 作者:

第八章 巡礼南帖北碑

公元2世纪末至6世纪,中国历史进入了一个奇特的时代。

这是一个血与火的时代。其间四百余年,尤以北魏统一北方(439)以前的250年为甚,中国社会跌入了一个幽深惨绝的黑洞:黄巾之乱、三国鼎立、兄弟阋墙、五胡乱华、十六国纷争、南北朝对峙,时势动荡,政局迭变,战乱频繁,你方唱罢我登场,闹哄哄一枕黄粱。

这是一个五彩缤纷的时代。多元化的社会格局在产生灾难惨祸的同时,也开启了一条思想自由解放的通道。文化思想领域继春秋战国诸子百家争鸣之后获得了第二次大解放。中外文化在宽敞的氛围中得到友好的交流,印度犍陀罗文化、大秦(古罗马)文化、波斯萨珊(古伊朗)文化在广袤的中华大地寻求落脚点。个性解放、回归自然的思潮在文学艺术舞台上展现了一个绚丽多姿的世界,科学技术先进成果频频推出。书法作为艺术的一种形式,也展现了它的夺目光彩。

东汉末年,篆、隶、草、行、真活跃于历史的舞台,风起云涌。南北朝的书家沐浴在各种字体、各种流派纷争不已而产生的璀璨光环中。前人为他们留下丰富的遗产,一是成熟的铭石体——隶书,二是简牍纸帛上的草、行、真书。对于前人的财富,他们更关注的是后者。因为无论从实用还是审美的角度看,后者都有更大的生存空间与更广泛的发展前途。

十五六岁的少年王献之曾对父亲说过:章草虽是古人传下的,但气度不够恢宏,对笔法的束缚也太大。即使学得再好,也不如行书、草书。行、草的书写速度快,又能自由抒发性情,受到人们的钟爱。爹爹,你的书法已臻神化,可以从旧书体中走出来了。王羲之笑笑,没有回答。这段话发人深思。一个时代有一个时代的书风,时代变了,字体也要有相应的变革,由篆入隶入草、行、楷是时代的需要。当时思潮中躁动、狂放、异化的形态与时代的步伐一致,时代需要一种既便捷又实用的字体。儿子少年气盛,终于憋不住,说了出来,父亲老成持重,在沉默中思索。书法界的有识之士已感受到时代脉搏的节律——书法大改革时代即将来临!

面对着黑暗的社会,重荷的人生,魏晋人追求完美,以超凡脱俗的审美意识来求得心态的平衡。他们崇尚风流儒雅、狂放不羁、潇洒飘逸。在审美意识觉醒的过程中,他们破译了书法艺术的本质美之一——表现性,感受到通过线条的运动能强烈抒写人的内心世界,表现自我,塑造自我。他们从讲究字形的结构的美升华到追求书作的神韵美,力图展露个人的气质和风度。这就是晋人尚韵的实质。正、行、草,尤其是行、草,其流动的线条、强烈的节奏、变化的笔墨情趣,最能直抒胸臆。书法变革的大浪在呼唤书家争做弄潮儿!

隶书在使用过程中,字的形状从扁平的横势向正方形略偏长方的纵势发展,挑脚开始收敛。由于书写活动和审美意识进入了自觉阶段,书家自觉在点画上下功夫,用笔自然向规范挺进,基本点画的“永字八法”逐步成为人们所遵循的法则。魏晋南北朝时,行、草成熟,楷书也大体形成,但南北书体各有不同的风格。一般来说,北方盛行碑榜,南方流行简牍信札。北朝沿袭魏晋书体,少发展,北魏无名氏书家留下的众多魏碑尚多隶形,并流变而成拙陋;南朝东晋二王书法虽也承隶法,但别辟蹊径,风流妍妙。南北书体互相影响,互相融合,至隋唐,楷书才正式确立。

一 孤兀一卷,名家真迹

20世纪30年代,北京的收藏界爆出了一条惊人的消息:前清宗室恭亲王嫡孙溥心畬因母丧银根匮缺,有意转让家藏祖传晋人《平复帖》。收藏界闻风而动,公的、私的暗中较劲,尤其是日本人正在步步进逼。金融巨子、大收藏家张伯驹为国宝面临流落海外的危险而忧愁。因为前一阶段,他刚变卖了房产,并向朋友借了20两黄金,凑足240两买下隋人展子虔的《游春图》,一时手头拮据。最后他在夫人潘素支持下,毅然变卖了家藏首饰,以4万元大洋购得《平复帖》。后来,一个古董掮客在日本人示意下,想用30万大洋索购,被他断然拒绝:“我买它不是为了钱,黄金易得,国宝无二,万一流落海外,我岂不成了千古罪人!”抗日战争期间,他视该帖为“头目脑髓”,藏于衣被之中,带到了大后方西安。解放后,把它献给了国家,现藏北京故宫博物院。

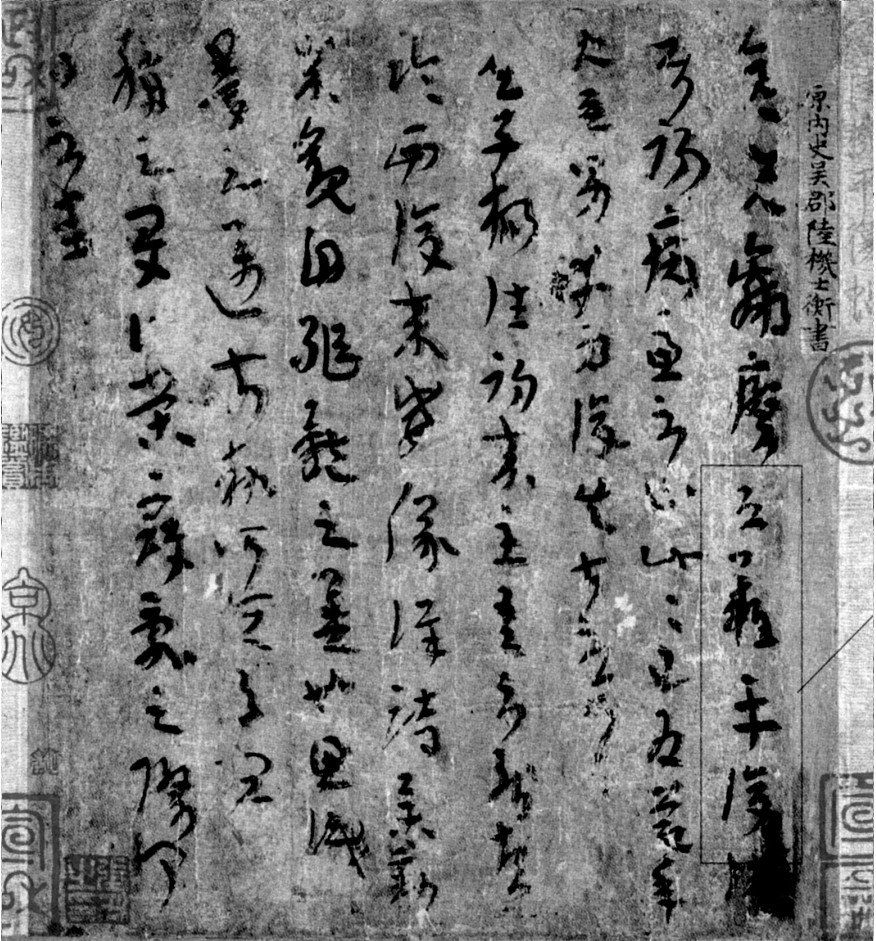

晋陆机平复帖

释文:彦先羸瘵,恐难平复,往属初病,虑不止此,此已为庆。承使唯男,幸为复失前忧耳。吴子杨往初来主,吾不能尽。临西复来,威仪详跱。举动成观,自躯体之美也。思识量之迈前,势所恒有,宜称之。夏伯荣寇乱之际,闻问不悉。

据史书记载,晋代有名有姓的书家不少于200人,其中书艺出众的也有三五十人之多,然而,他们的墨迹几乎无一传存。只有《平复帖》流传后世,可称为现存最早的名家墨迹,被后世视为“皇帖”、“祖帖”。

《平复帖》相传为陆机的墨迹,卷首有小楷题签,现存“原内史吴郡陆机士衡书”10字。“原”字上疑剥落“平”字,风格似唐人经生体。《平复帖》在《宣和书谱》中已有著录,当时御府秘藏陆机两帖,“草《平复帖》、行《望想帖》”,并有宋徽宗瘦金书题“晋陆机平复帖”六字。卷后原有历代题跋,后被拆去,仅存明董其昌小行楷跋。

陆机,字士衡,吴郡华亭(今上海松江)人,陆逊的孙子。陆逊是东吴名将,曾火烧连营,使刘备败走白帝城。陆机身高七尺(两晋一尺约为24.5厘米,陆机身长应在170厘米以上),声音宏亮,少年时才气过人,文章冠世。他的弟弟陆云和他齐名,人称“二陆”。东吴灭亡后退居故里,闭门读书十年。后入洛阳,官居平原内史,世称“陆平原”。在八王之乱中,他与弟弟、两子一齐被杀,临死前长叹:“家乡的鹤唳声,难道能再听到吗!”对入仕晋室表达了极大的悔恨。时年43岁。

《平复帖》是麻纸墨迹本,剥蚀严重。全帖共9行,前8行现存9至12字不等,最后一行仅存3字。

此帖墨色微绿,多见枯笔散锋,系用秃笔仓促写成。“复来”、“仪详”、“体”起下六字特别是第七整行,秃笔情状一目了然。

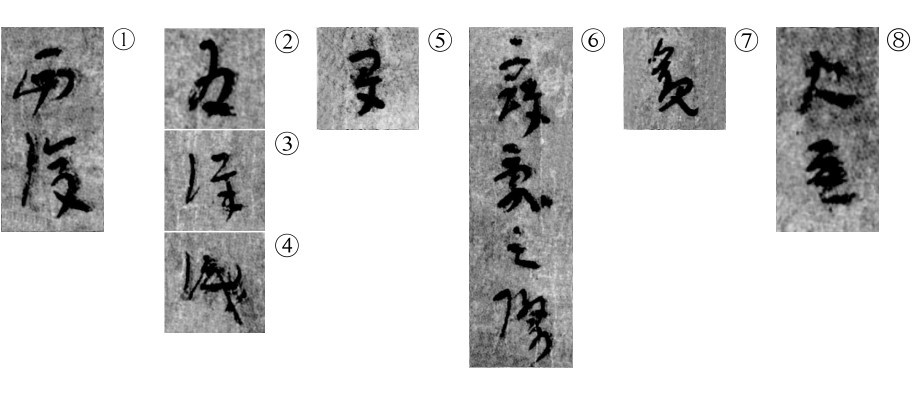

此帖为后期章草,各字独立,但通篇气势连贯,松而不散。个别字与字间偶见牵连,如“西复”①两字;一字中点画间以勾连和牵丝相连较常见,如“为”②、“详”③、“识”④等字。帖中少有前期章草的大捺脚,捺笔结尾该重按处已收敛,并且不往右上出锋,收笔呈圆弧形,如“夏”⑤字末笔圆浑劲健;有的捺脚稍作重按,即时提笔上抽,尾端形成针尖麦芒状,如“寇乱之际”⑥中“寇”、“之”二字末笔;有的甚至看不到重按,直接向右上跃出,如“观”⑦字;仅个别字保留了大捺脚,如“使唯”⑧等字末笔。

点画用篆书笔法

此帖用篆书笔法,点画圆润雄浑,坚挺奇崛,如折钗,如万岁枯藤,内蕴极强的弹性和韧力。

此帖布局随意,自然和谐。点画粗细稍作变化。字的大小、长短、肥瘦、斜正、枯润相映成趣。字距、行距松紧信手拈来,疏密有致。全帖弥漫着一股洒脱、狂放、散漫的气息,自然而清纯,怪不得明代张丑把它比喻为“太羹玄酒”。读此帖,确如饮纯水、喝不放调料的肉汤,原汁原味,满口生香。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法12

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法10