【钢城区文化馆】中国书法12

发布时间:2024-4-12 | 作者:

二 二王风范,千古传颂

东晋王羲之,字逸少,琅琊临沂(今属山东)人,居会稽山阴(今浙江绍兴),官至右军将军,人称“王右军”。王献之,字子敬,王羲之第七子,官至中书令,世称“王大令”。他们父子是我国历史上名噪古今的书法家,历来有“二王”之称。他们除追宗秦篆汉隶淳朴的笔意外,并取法同时代流行渐广的张芝、钟繇的书体,再从民间汲取养料,使行、草、楷以一种崭新的面目出现在人们面前。这几种新字体在以往应波挑处,往往敛锋不发,显得安详严肃、秀丽可爱,并且有如斜反正、若断还连的效果。这是书法史上的一次革命,对后世产生了极其深远的影响。

秦禹陵窆石题字

东汉大吉买山地记刻石

王羲之是东晋时代“王与马、共天下”的王氏家族的一员,生活在书画世家的氛围之中。书画的家族性是当时艺坛的一道风景,折射了社会构成形态,是书法流派形成的暖房。东汉以来重视门第出身的风气,到魏晋已正式演化为九品中正制,门阀士族阶层形成。豪门地主在政治、军事、经济、文化各领域都拥有特权,具有强烈的独立性。他们有优厚的物力、财力,充裕的时间,高层次的文化修养,其中一些游心于艺的人物,可以从从容容、专心致志从事艺术的创作与探索,家族内部涌现各种流派,代代相传,不断完善,绵延不绝;流派的相互交流与竞争又促使书法艺术向精进发展。

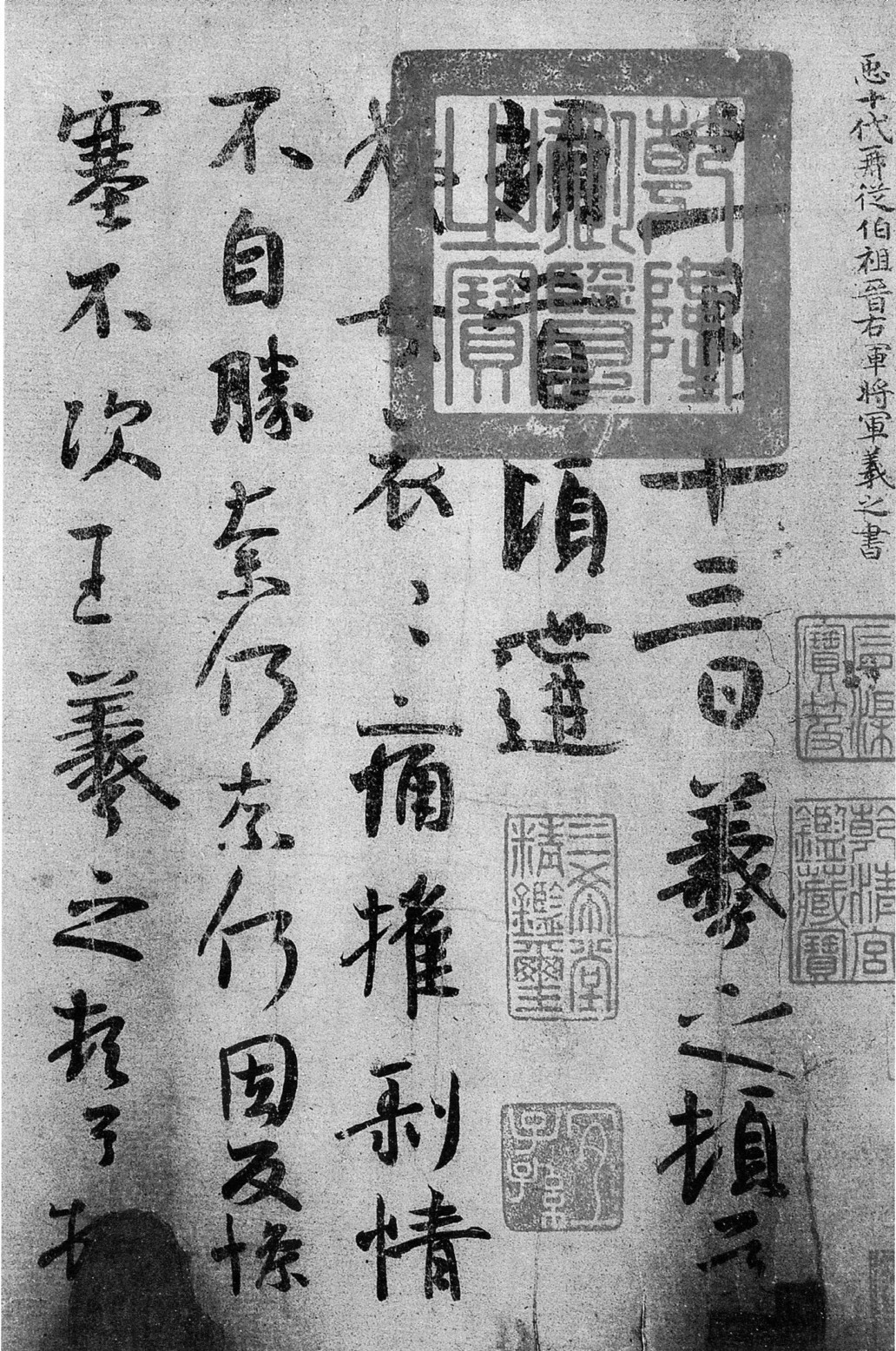

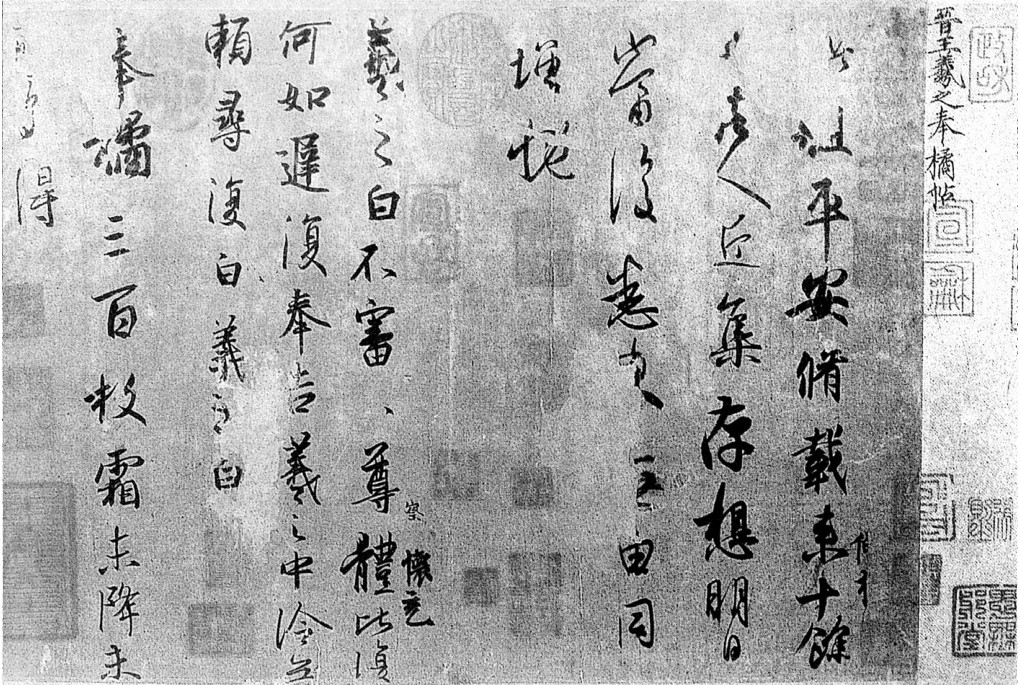

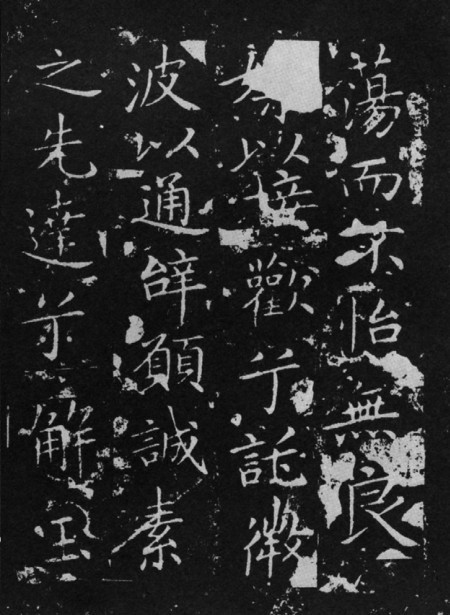

晋王羲之姨母帖

释文:十一月十三日,羲之顿首、顿首。顷遘姨母哀,哀痛摧剥,情不自胜。奈何、奈何!因反惨塞不次。王羲之顿首、顿首。

王羲之的祖先是西周灵王的太子晋,以后数十代诗礼传家,簪缨绵绵。曾祖父王览为魏晋两朝元老。堂伯王导、父亲王旷是东晋元帝南渡的首倡者。在这个家族里,王导行、草兼妙,堂伯王敦颠草笔力雄健,堂叔王邃善行草。父亲王旷得蔡邕笔法,叔父王廙能章草、飞白、工隶书,师钟繇学楷法,被皇帝誉为“当代书画第一”。堂兄弟王恬、王洽、王邵、王荟或工草隶,或精草行,或善楷。羲之幼年师从表亲卫夫人(卫铄),少年随叔父学书画,临摹索靖《七月二十六日帖》和钟繇《宣示表》。成年后经常与之切磋书艺的有岳丈郗鉴(草书古劲宏丽),妻弟郗愔(以章草见长)、郗昙(书作气势浩大),妻郗璇以及戚属国舅庾亮、庾翼兄弟(亮擅行书,翼草隶妙好)。晋王朝曾一度收复故都,羲之北上许昌、洛阳,游泰山,见李斯小篆、曹喜悬针篆,钟繇、梁鹄书作,东汉《熹平石经》、曹魏《正始石经》,又在堂弟王洽处见到张昶的《华岳碑》。羲之长期生活在会稽一带,会稽城南的李斯手笔《会稽刻石》《禹陵窆石题字》,东汉建初元年(76)《大吉买山地记刻石》等名迹,他不可能熟视无睹。这些秦篆汉隶滋养了羲之,终于塑造出一个独立的自我。羲之死后三百多年,唐武则天时代的李嗣真在《书后品》里给了他“书之圣”的桂冠,他是当之无愧的。

钟繇书写的仍残留有波挑的真书,在魏晋时风靡一时,为东晋豪门士族恪守不变。王羲之蒙师卫夫人师承钟繇,楷法端庄稳重、娟秀隽美又摇曳多姿。唐人有“如插花舞女,低昂美容;又如美女登台,仙娥弄影;红莲映水,碧沼浮露”的美誉。王羲之早年的《姨母帖》(见左页)无论是笔势还是字形都保留了当时崇尚奇诞怪放、错落参差的风格。“一”、“十三”、“情”诸字,取势横向,一目了然;第二个“首”字的长横起笔,蚕头十分明显;第二个“羲”字戈勾以隶书斜捺式出现,末端稍按即收,残留隶脚;“母”字的横折弯勾以横折撇形式出现,撇的隶意亦很浓;此外,横画与竖画较平直,欹侧度不大。它接近早期行书,与魏晋简牍墨迹多有相似之处,是王羲之书法未成熟前的行书。

然而,就在社会上层恪守钟书不想突破的同时,以实用便捷为目的,民间开始了对钟书的改造,波挑放逸渐渐变成圆转凝重。著名小楷法帖《曹娥碑》《晋人尺牍》反映了这一事实。可以认为,这已开了王字的先河。

晋孝女曹娥诔辞局部

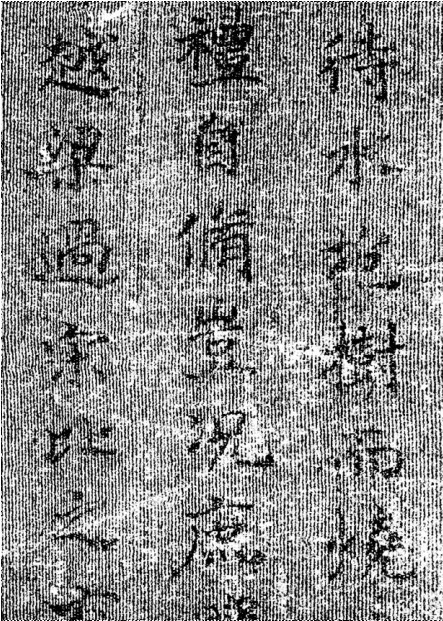

晋楼兰李柏书牍局部

《曹娥碑》又称《孝女曹娥诔辞》,关于它的书写者,历来有多种说法:宋高宗认定是晋人书作,宋黄伯思认为是王羲之作品,元陈绎曾则说是南朝后期人所写。该帖字形虽仍扁平,但结体宽博,不同于隶书中宫收敛;用笔不失隶书的古拙意趣,撇画开始缩短,并且不再实笔回锋,捺画时有收敛。

魏晋简牍与纸文书的出土以新疆地区为首位,罗布泊西北的楼兰古城遗址原是魏晋及前凉西域长史的治所,这里出土的简牍文书主要是公文书信等当时人日常应用文的遗墨。文字多为行草书,与汉代简牍的草隶与章草大相径庭。线条饱满,点画以侧势见妍,行笔多变,字形错落,隶捺已少见,书写随便自然,却也见功力。

王羲之涉猎各种书体,八分、章草、飞白、真、行、楷各体俱精。相传他游鉴湖,路过门生家,在一张新做的案几面上留下一幅楷、草相杂的书作。门生的老父以为墨汁污了新几,叫匠人把它刮去重漆。门生送老师回来后,面对一张新漆的案几,懊恼得半天开不了口。一幅作品内杂以多种字体是羲之的游戏之作,既折射了一个时代有多种字体在闹春,也图解了他“备精诸体”、游刃有余的功力。各体中成就最高的为真、草、行,排列顺序依次为行书第一,楷书次之,草书又次。

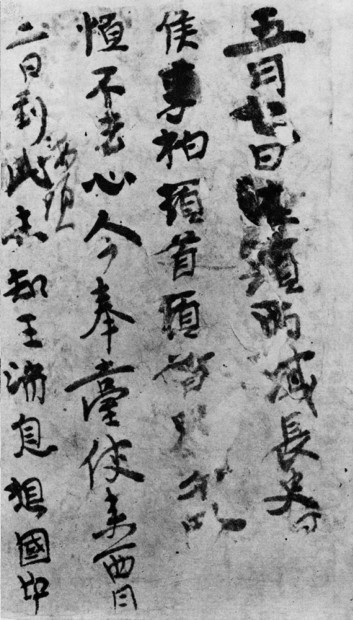

晋王羲之快雪时晴帖

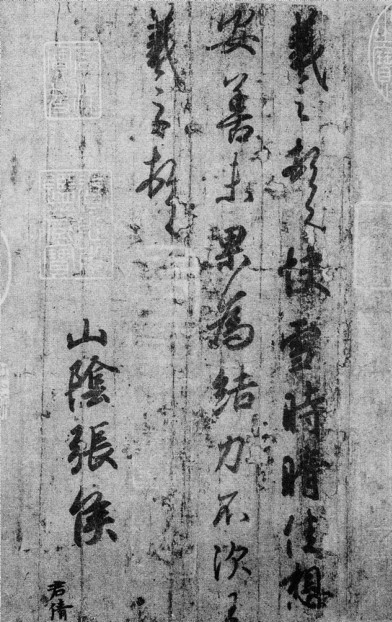

晋王羲之乐毅论局部

《兰亭序》是王羲之行书的代表作,该帖的成功说明羲之行书先于楷书成熟,并已臻高峰。

王羲之一生留下大量翰墨,重要行书作品有《快雪时晴帖》《丧乱帖》《孔侍中帖》等。王字刚健中正、流美而静。另外,唐代僧人怀仁将羲之遗墨摹刻了一部《圣教序》,这对后世,尤其是明清两代产生巨大影响。但因是集字,通篇气势较差,字与字之间缺乏内在的联系。

羲之楷书成熟较晚,著名楷书法帖有《乐毅论》《黄庭经》等。前者是写给献之作范本的,后者据说(一说是《道德经》)换取了山阴道士的一笼白鹅。这些楷书接近钟繇,点画却变平直为欹侧,结体化扁平为长方,去掉隶书波挑,代之以篆书的圆转内蓄。羲之小草有别于张芝以外形的连贯为特点的“一笔书”,他的“若断还连”强调的是笔断意不断的内在联系。唐太宗搜集汇编了《十七帖》,因首帖首行有“十七”两字而得名。共收羲之书札27(一作29)通,由解无畏摹勒,褚遂良校订,现仅存宋代摹拓及刻本。女皇武则天登上皇位后,让王氏后裔王方庆献上王氏家族遗墨,凡28人,共10卷,并命人双勾填墨,启动了王氏家族文脉走向社会的枢纽。

王羲之书作,大部分是书信、小品一类,写得随便,自有天籁,千百年来人们对它的钟爱有增无减。东晋桓玄对观赏王书要求十分苛刻,一定要客人洗手完毕才肯出示墨迹;刘宋的一位侯爷,悬金招买羲之法书,无论多高价格绝不吝惜;宋明帝、梁武帝都命人做过鸠集、缮写的工作;唐太宗更是演了一出不光彩的闹剧,智赚《兰亭序》。然后以临摹、响拓(把绢或纸覆墨迹上,对光双勾填墨)、硬黄(用于临摹法帖的一种纸,用黄檗和蜡涂染,坚韧而透明,纸色黄、易久藏)、刻石等各种方法使真迹得以广泛流传;唐玄宗时钟绍京曾以数百万贯买得右军行书五纸,而即使如此昂贵的价钱也买不到大王真书一纸;元代赵孟頫在赴京舟行中见到《定武兰亭》,喜欢得不得了,每日观摹;明洪武元年,政府规定临习二王法书是国子监学生每日必修的课程。唐代日本遣唐使、留学生归国往往以携带二王法书为荣。日本奈良朝的光明皇后(701-760)倾慕羲之书法,专攻《乐毅论》,在有纵横格子的白麻纸上彬彬有礼地临习,一笔一画淤积着强烈的力感。在公元9世纪前后日本平安朝初期强劲的仿唐风中,羲之的法书是为书家不断重温的圣迹,中国书法以此弘扬于日本,在异国开花结果。

然而水火无情,人祸更甚,羲之在天之灵当痛哭其书作屡遭劫难。

属于天灾的:南齐东昏侯永元三年(501)后宫大火,殃及内府历代珍藏。大业十三年(617),隋炀帝游江都,中途舟覆,所载图书典籍全喂了运河中的鱼鳖。造物主也许在觊觎羲之的才华和功绩,非让这些稀世之宝回复为原始的一分子不可。

归于人祸的:梁元帝承圣三年(554),西魏兵围梁都江陵,城内的古今图书及二王书迹14万卷被梁元帝“我不能拥有,别人也休想得到”的狰狞恶欲付之一炬。有见识的魏将冒着被火吞噬的危险,总算从火神口中夺回4000卷。可叹呀,起死回生的连原来的一个零头都没有。可就是这些残纸剩片,却使北朝人士得以一睹二王书作的风采。内弟郗昙去世,羲之在哀痛之余,将自己的大批书作做了他的殉葬品,后人为一代书圣的这一蠢举而扼腕;而圣明如贞观天子,也不满足于生前对《兰亭序》的占有,向往在另一世界继续拥有,稀世国宝就此沉沦到幽暗的昭陵中去了。这是私人占有欲恶性膨胀的结果。但历史一再与他们开玩笑。陈文帝天嘉年间,郗昙墓被盗;唐朝刚灭亡,贞观天子的昭陵即遭劫难。盗墓贼干的是吃死人的肮脏勾当,眼红的是地府的珍宝,但二王等名贤书迹却可能由此而重见天日,再返人间,这倒是盗墓贼意料之外的“功德”事。

有的艺术家,生前不被重视,死后才逐渐被人们认识到价值。王羲之则不然,他在世时书名已大播,他的书作为人们所理解、接受、喜爱、珍惜,传说还惊动过鬼神。羲之笔下的行书不像篆书难识,没有隶书的多饰,也无楷书的严肃,而是清新、潇洒、旷达,既趋时又实用;羲之笔下的线条有多种艺术魅力,用笔藏锋逆入,提按顿挫,轻重多变,或挽或引,或曲或直。违和相辅、似斜反正,虚实相映的点画、结构、章法,若断还连的气脉,都给人以美的享受。

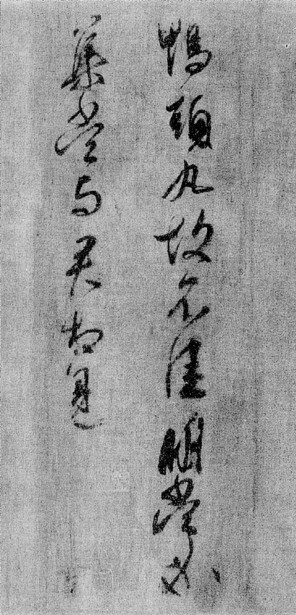

晋王羲之奉橘帖

它是一首抒情诗,抒写了“飘若浮云,矫似惊龙”的禀性;它是一章乐曲,八音迭起,使人通体毛孔开张,舒畅通达,感触万千;它是一幅图画,描绘出“龙踞天门,虎卧凤阁”的雄逸气势。

羲之书风有平整融和与欹侧跌宕两个侧面。这是由书体、书写时的心情、环境的差异形成的。隶属前者的有全部楷书,部分行书,如《兰亭序》前半部、《奉橘帖》、《快雪时晴帖》等。归于后者的是部分行草,如《兰亭序》后半部、《频有哀祸帖》、《丧乱帖》、《屏风帖》等。千年以来,羲之的书法代代有传人。有的继承了他平和秀逸的一面,如智永、虞世南、陆柬之、蔡襄、赵孟頫、文徵明、董其昌;王献之、欧阳询、李北海、米芾、祝允明、王铎等则步其欹险峭劲的后尘。颜真卿是他传人中的佼佼者,承袭王字遗风,大胆改革创新,改变了太宗以来王字一统天下的局面。张旭、怀素、杨凝式、苏轼、黄庭坚、傅山等各以他们的心血为这一旁支推波助澜。近代沪上四大名家——沈尹默、马公愚、邓散木、白蕉,无不以羲之为师,先后成为书坛的领袖。

王献之幼年学父亲,后又取法张芝,变羲之内![]() 为外拓,开创了一种俊迈而有逸气的新书体,后世人受其影响很大。

为外拓,开创了一种俊迈而有逸气的新书体,后世人受其影响很大。

内![]() 与外拓是两种不同的用笔方法。沈尹默先生是这样来阐述两者的不同的:内

与外拓是两种不同的用笔方法。沈尹默先生是这样来阐述两者的不同的:内![]() “先须凝神静气,一心一意地注意纸上的笔毫,在每一点画的中心线上,不断地起伏顿挫着往来行动。使毫摄墨,不会溢出画外。务求骨气十足,刚劲不挠”,“外拓用笔,多半在情驰神怡之际,兴象万端,奔赴笔下,翰墨淋漓,便成此趣”(《二王法书管窥》)。内

“先须凝神静气,一心一意地注意纸上的笔毫,在每一点画的中心线上,不断地起伏顿挫着往来行动。使毫摄墨,不会溢出画外。务求骨气十足,刚劲不挠”,“外拓用笔,多半在情驰神怡之际,兴象万端,奔赴笔下,翰墨淋漓,便成此趣”(《二王法书管窥》)。内![]() 笔意紧敛,以骨力见长;外拓笔意开展,以筋力见胜。用笔采取外拓或内

笔意紧敛,以骨力见长;外拓笔意开展,以筋力见胜。用笔采取外拓或内![]() 是由创作者个人禀性、书写的字(书)体、书写时的情绪所决定的。

是由创作者个人禀性、书写的字(书)体、书写时的情绪所决定的。

献之学书时年仅七八岁,据说羲之曾出其不意地从后面抓住儿子正在书写的笔杆,猛地往上一抽,竟然没能拔出来。羲之高兴得叫了出来:“好小子,王家又将要出一名大书法家了!”献之学书法天分高,悟性强,执笔方式的正确为他日后的成功迈出了可喜的一步。

献之是羲之的幼子,从小受父母宠爱。出身清贵,仕途又顺利,造成他任性、倔强又自负的个性。他路过吴郡,听说顾辟疆家中有名园,便不顾自己与园主人素昧平生,贸然乘平肩小舆进园游玩,旁若无人地说好道坏。主人正在宴客,见状大吃一惊,一顿痛骂,把献之赶了出来,而献之傲色依旧。谢安问献之:“你的书法和你父亲相比,怎么样?”献之昂然回答:“当然超过他。”谢安笑笑说:“外面可不是这样说的。”献之不屑地答:“外面人懂什么!”

献之的举止尽管乖张,但他仍是一个正直的人。自小深沉寡言,却骨鲠刚直。他任宰相长史的时候,谢安想让他题太极殿匾额,被他严辞拒绝。谢安死后,朝臣们为赠礼多少及追赐官爵有异议,献之独上疏力争。郗昙是他的舅父又是他的岳丈,他因与舅家失和而与郗氏夫人离异,后另娶新安公主,成为晋室驸马。献之临死前,按王家信奉的道教规矩,要忏悔平生最大的过错,献之吐出肺腑之言:“唯忆与郗氏离婚。”

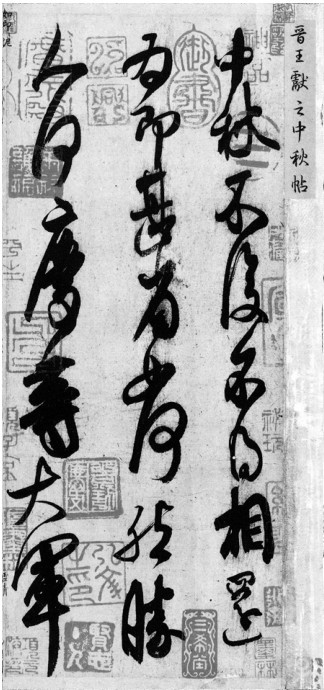

晋王献之中秋帖

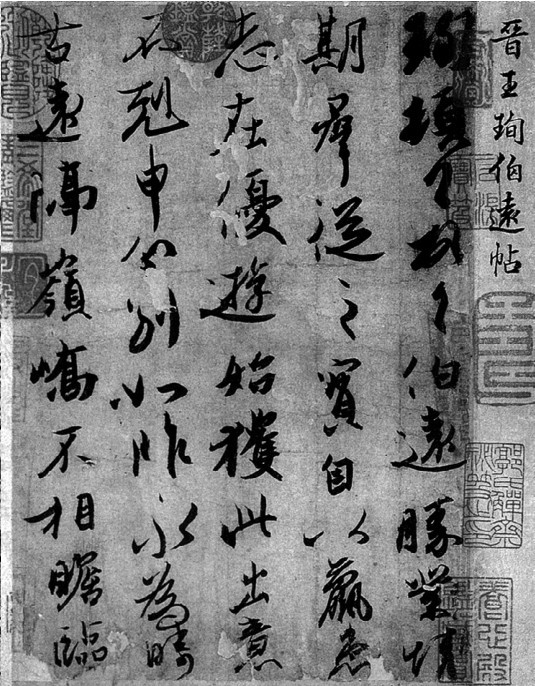

晋王珣伯远帖局部

献之少年时,草隶已写得很好。一次他走出会稽县衙,看见北馆新砌的泥墙上白垩明净,便随手取过倚在墙壁的帚子,蘸了泥汁写了一丈见方的一个大飞白书,围观的人越来越多。羲之路过,看见壁上大字,连声赞好。待问明是七郎所写,更是高兴得合不拢嘴,给亲戚朋友写了好几封信,连赞“子敬飞白大有意趣”。献之并不满足于传统书写,他善于思考,看到行书速度尚缓慢,草书又难于辨识,便建议父亲改体,创立一种不拘传统字法、省略归并点画、间于草与行之间的新字体。他自己的草书正是这种“非草非行、流便于草、开张于行、草又处其中间”(张怀瓘《书议》)的行草,这种字体又被称为“破体”。献之探本索源,继承父亲笔法的精髓,又有独创之处。论骨力,儿子不若父亲中和、沉静、雍容;论筋力,父亲不如儿子纵心奔放、逸气横生。父子各有擅长,父亲被称为“书圣”,儿子也获得“亚圣”、“小圣”的称号。

王献之传世行书作品有《鸭头丸帖》、《送梨帖》、《中秋帖》、《地黄汤帖》等。这些墨迹大多是唐人(或宋人)的临摹本。在唐开元五年(717),内府还藏有献之真迹行草30卷,正书2卷,但现今一件也见不到了。残本《中秋帖》,又名《十二月帖》,为小王代表作,是“一笔书”。米芾说它运笔如用火筷在灰上划写,起收笔不见痕迹,在漫不经心中完成,是“子敬第一帖”(《书史》)。此帖结体紧密,气势如海浪奔腾翻滚,一泻千里,用笔圆转滋润,大得篆法。当年乾隆皇帝把内府所藏三件法帖携带在身边,朝夕观摩,它们分别是羲之《快雪时晴帖》、献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》。乾隆还因此题他的御书房为“三希堂”,并以“三希”之名刻丛帖《三希堂法帖》。1952年,《中秋帖》和《伯远帖》已被典当在香港一家银行,即将赴美。在周恩来的关怀下,这两件稀世之珍才终于以重价购赎归国,珍藏北京故宫博物院。其中王珣的《伯远帖》是现存惟一的王氏家族法书真迹。王珣,字元琳,小名法护,乃王导之孙、王洽之子、羲之的堂侄。

《鸭头丸帖》为行草书,现藏上海博物馆,2行共15字,学术界基本认定为唐人摹本。帖系便札,前段6字谈药效,后段9字约与朋友相见之期。前半部为应答,运笔稍缓慢,以行书为主;至后半段,笔下见活,运笔疾速,以草书为主,传递了与朋友相聚的迫切心情。前后两段各蘸墨一次,墨色枯湿浓淡节奏强烈,气脉断续得宜。南宋姜夔曾指出:“自唐以前多是独草,不过两字属连,”又说,“是点画处皆重,非点画外偶相引带,其笔皆轻”(《续书谱》)。《鸭头丸帖》是这种草书书写方法的典型。帖中有“不佳”、“当必”、“集当”三处连笔,其余点画重实,牵丝引带轻灵。写到后段,手腕动作更见灵巧多变,挥洒自如。点画有粗细,字形有欹侧,但整行平衡一丝不乱。以第一行为例,“鸭头丸”三字侧向左,“故不佳”三字虚右,尚嫌左边太轻,“明”字较正而左边却以重墨粗笔相叠出现,密不透风,“当”字又左转,下部虚左实右,最末一个“必”字虚右实左,填补了上字产生的空档。行的中轴线以蛇形线形式出现,曲中见正,看似随便自由,又处处留心,实践了羲之“意在笔先”的原则。

晋王献之鸭头丸帖

释文:鸭头丸,故不佳。明当必集,当与君相见。

晋王献之玉版十三行局部

《十三行》是献之书写的著名小楷法帖,内容抄录曹植的《洛神赋》,因仅存13行,故名。字的结构奇肆有趣,笔力秀润圆劲,舒放自由。

献之的行草更便捷更实用,更符合南北朝人的生活习惯,所以献之以后,小王的影响超过了大王。当时的人只知道献之是名书家,不知钟繇是何人,甚至连大王也被遗忘了,以致陶弘景发出“此世皆高尚子敬”的感叹。唐太宗是“二王”的崇拜者,为了维护封建道统,他扬父抑子,说献之书法“疏瘦如隆冬之枯树”、“笔纵若严家之饿隶”(《晋书·王羲之传》),贬得一无是处。他运用皇权,多方收集羲之墨迹,甚至把献之作品改头换面,署上羲之名字。社会上一些趋炎附势的小人也随之把献之作品上的名字抹去,改换他人。就这样,风靡一时的献之墨迹在经过了南北朝社会动乱和战争破坏后,又一次遭到厄运,几乎绝迹。但也正由于唐太宗的提倡,到初唐,“二王”体系的书法在全国占了主导地位。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法13

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法11