【钢城区文化馆】中国书法13

发布时间:Apr 13, 2024 | 作者:

一纸兰亭,给后人留下多少遐想

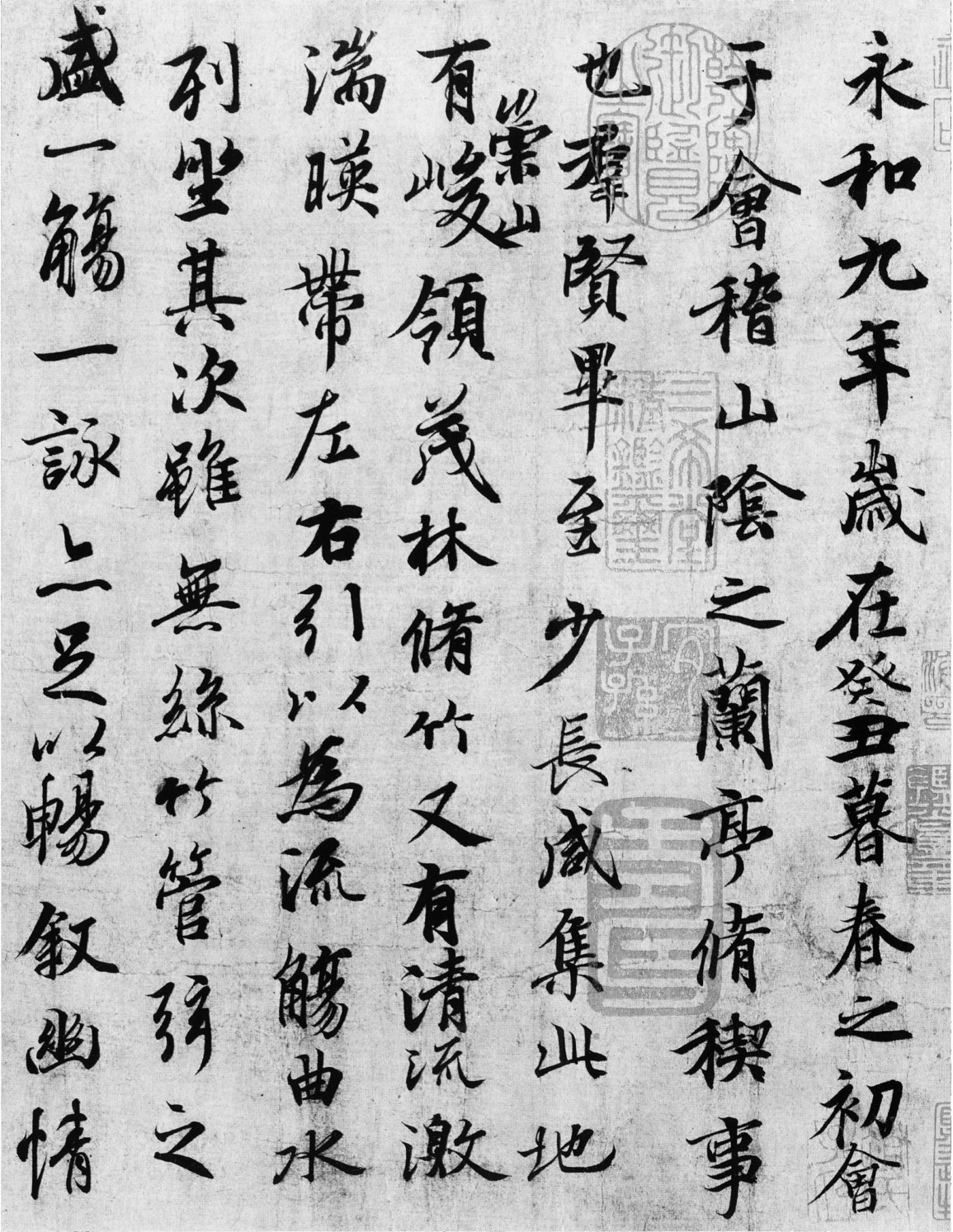

东晋穆帝永和九年(353)三月初三,会稽西南山阴道上一个叫兰亭的地方发生了一件雅事,令后世文人神往不已。当天,会稽父母官、51岁的王羲之携带子侄和亲朋好友、部属等四十余人在这里举行一年一度的修禊礼(古代风俗,在三月上旬的第一个巳日,到水边祓除一个冬天的不祥之气。三国曹魏以后,把节日固定在三月初三,上巳节也逐渐演变为水面宴饮、郊外踏青的节日)。他们为崇山峻林、茂林修竹,清流急湍、映带左右的自然美景所陶醉,散坐在曲水两边。水中放着一只长方形扁平的双耳杯,名叫“羽觞”。这只酒杯随着流水悠悠地飘在客人之间,一旦停下,面前这个人就要作诗或罚酒。当天有11个人每人作诗两篇,15个人各吟唱一首,共得诗37首。另16人不会作诗,各罚酒三升。献之年小,免了罚酒。王羲之诵咏了一首四言诗,一首五言诗,并应姻亲兼忘年交谢安、好友名僧支遁的要求,为当天所作的诗篇写序。喝了几杯酒,王羲之正在微醺之间,只见他凝神运笔,时而疾如龙蛇,时而微有涂抹;或中锋力疾,或侧势取妍;点画有轻捷劲拔,有沉着风流,有秀美蕴藉;字有欹正,墨有滋涩;布置奇巧,顾盼掩映;状如联珠,绝而不离。不一会,草就《兰亭序》,为后人留下一篇不朽之作。

《兰亭序》全文共324字,28行,每行11至13字不等。它是行楷,历来有“天下第一行楷”之称。兰亭盛会二三百年以后,贞观天子钟情于羲之书法,亲自为《晋书》王羲之作传,并撰写了一篇赞辞,极力推崇羲之书法之美:

详察古今,精研篆素,尽善尽美,其唯王逸少乎!观点曳之工,裁成之妙,烟霏露结,状若断而还连;凤翥龙蟠,势如斜而反正。![]() 之不觉为倦,览之莫识其端,心摹手追,此人而已!其余区区之类,何足论哉!

之不觉为倦,览之莫识其端,心摹手追,此人而已!其余区区之类,何足论哉!

唐太宗独具慧眼,一语揭示出羲之书法艺术的核心为“若断还连”、“似斜反直”。这是断与续、欹与正的矛盾统一,是书法艺术形式美的基本内容之一。

《兰亭序》有欹侧之美。古代,人们从审美心理出发,在书法艺术中已发现侧势的美。东汉章帝时,草书名家张芝的老师崔瑗在《草书势》中强调“抑左扬右,兀若竦崎”,说的虽是结构章法,已认识到侧势应该是以点画形态的变异趋势为前提的。

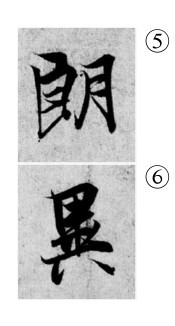

《兰亭序》中很多字以侧势取胜,横画右上,竖画取弩势,以及由此衍生的诸多点画的互动,是对“似斜反直”的最好诠释。它启动着今文字系统新一轮的平衡。“九”①字左低右高,撇与右抛勾呈现相背势,如大鹏展翅,九天翱翔。“短”②、“视”③、“畅”④等字左右两部件的组合无论是相背分疆、相向而揖还是同向并列,结构重组、高低参差、跌左移右的变化中更显鲜活灵动,风韵潇洒。

《兰亭序》点画冲破篆隶横平竖直的定势,结体欹侧多变,字形活泼生动。个体字形态欹侧鲜明,四角(东南、西南、西北、东北)在上升下落中,构成菱形状的四边形。菱形的四角两两间不在同一条水平线和垂直线上,相互间的落差产生了视觉跃跃欲飞的动感。险后的平整,不是大起落的跌宕,而是轻移砝码,以点画轻重或稍移位来消解平衡。“朗”⑤、“异”⑥两字长竖均跌左,前者右边横折竖勾侧向右下,后者末横回笔稍重,末点右移并加长,调节了自身的平衡以及整行的平衡。菱形字侧势潇洒而不失蕴藉。

以侧势取胜,横画右上,竖画取弩势

个体字形态欹侧鲜明

章法上以左倾右侧来保持一行或行间的平衡

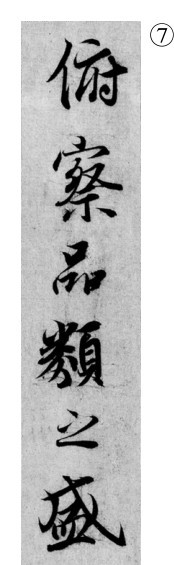

章法上更是以左倾右侧来保持一行或行间的平衡。第九行“俯察品类之盛”⑦六字中仅“察”字相对平整,“俯”、“之”字右侧,“品”、“类”左转,最后一个“盛”字重心落在左边,勾从高处凌空而下,从而稳定了整行。行间的欹侧也有类似的效果,如八、九、十三行以斜与前后数行的正相互映衬,既调节了视觉平直不变的枯燥,又无怪诞唐突的感觉。譬如当代的高速公路,道路时有弯曲,原因在于如果一条路笔直到底,司机视觉疲劳,会萌发不安全的因子。帖中尽管有时每一字并不平正,每一横不采取水平,每一竖不写成垂直,但整字或通篇的感觉却是整齐的平衡。《兰亭序》的欹不是单一的欹,而是“如”(好像),是欹而反正,斜而似直。欹正、斜直互相渗化,互相转换,平整秀逸与欹侧跌宕统一于一纸。

晋王羲之兰亭序局部

《兰亭序》有断续之美。明朝书画大家董其昌极度称赞它的“章法为古今第一”(《画禅室随笔》)。帖中字或大或小、或正或斜,点画有粗有细、有润有枯,随意挥洒,却又合乎法度。点画间,字与字、行与行之间映带而生,气脉连续不断,如大珠小珠,穿插贯通,既圆润流转又光彩夺目。如果只连不断,徒耗眼神,难称美观。通观全帖,似见轻烟弥漫,薄雾迷蒙,断中有续,续中见断,唐太宗所誉的“烟霏露结”就是这种似断还续的形象化的表现。起笔即不凡(见左页),第一字“永”首笔用折锋,下领了三个字。“和九年”三字的第一笔都是搭锋(指一字第一笔点画起笔的笔锋,承上一字最后一笔的笔势的写法),至“年”字最后一笔悬针,势已尽。“岁在癸丑暮春之”七字又为一组。“初会”两字自成一体,带出第二行首字“于”的首笔。点画、结体、章法断意明显,却不割裂,好像乐曲中的休止符,是必要的间息。其他诸如墨色浓淡相间、滋涩相辅、笔势回顾等多种断与续的表现形式,帖中历历可见。

敛锋不发是《兰亭序》的又一大特点。钟繇首创的新兴楷书尚留有隶书的波撇,羲之早年的《姨母帖》也残留了隶书的大捺脚,《兰亭序》的捺则在出波处收敛了笔锋,截断了肥硕的部分,捺脚平和而含蓄。

《兰亭序》注意了同中求异,文中同字出现五次及以上的就有六个,它们是20个“之”字,7个“以”、“一”、“不”字,5个“其”、“所”字,点画与情态生趣盎然,无一雷同。唐孙过庭在《书谱》中强调“违而不犯,和而不同”,《兰亭序》即是多样统一的典范。

王羲之写《兰亭序》,传说当天用的是蚕茧纸、鼠须笔,软硬搭配、刚柔相济,能随心所欲表现笔势的轻重、迟速、畅涩等。《兰亭序》中能见笔毫的上下、左右、旋转的全方位运动,点画起落、转折有明显的提按,传递了书写速度的韵律与节奏。

《兰亭序》之前,社会上虽已出现了草、行、楷,但尚处雏形阶段,是王羲之把每字独立的章草、一笔而成的今草变为若断还连的行草;是王羲之收敛了钟繇楷法中的捺脚;是王羲之使楷、行、草三体摆脱了篆隶横平竖直的藩篱,让点画以似斜反正的形态出现。王羲之创立的新字体既便捷易识又实用,表现了晋人崇尚自然、返朴归真,爽爽然的一种时代风气,也写出了王羲之自己潇洒、奇逸的个性。王羲之是现代社会通行的三大字体——楷、行、草的奠定者,为中国书法史揭开了新的一页。

《兰亭序》全文由两部分组成:前段记叙了兰亭盛会的欢乐以及兰亭周围的山水之美,自“夫人之相与”起抒写了好景不长、生死无常的感慨。虽说在王羲之思想中老庄学说占了很重的比例,但他在对待老子和庄子的态度上是有所区别的。他赞成老子的生并非始、死也非终,只是形态的转换,最后还是共同归于消失。也就是原先认为是新奇神妙的东西,瞬间成为陈腐旧迹,但人们还是拼命追求,目的是凭借它来遣散襟怀。至于庄子所谓生即死、死即生的“一死生”,把高寿八百的彭祖与未成年而夭亡的殇子同等看待的“齐彭殇”,这种无是无非、对什么都不认真的思想,王羲之是反对的。在动荡的社会中,人即使不能掌握自己的命运,也要立言、立德、立功,留不朽与后人。这是《兰亭序》文末传递的王羲之思想中的积极成分。

王羲之的这种思想是魏晋人悲剧美学意识的反映,它植根于对动荡时局与人生无常的感慨。本来,宇宙无穷与人生有涯是一对人早已接触的不可避免的矛盾。魏晋思想大解放时代,人们在认识宇宙本体的同时发现了自身价值与审美意义,强烈要求自觉认识、把握自我。但生命不操纵在自己手中,而由命运控制。于是由死带来的悲凉与思索就成为当时人的审美对象。羲之时代一些历史人物都表现过类似的强烈感受。曹操在赤壁之战前夕,曾踌躇满志地在船头横槊赋诗,却免不了唱出“对酒当歌,人生几何。譬如朝露,去日苦多”;富可敌国的石崇,面对豪华的金谷园,发出“感生命之不永,惧凋零之无期”的喟叹;田园诗人陶渊明在“采菊东篱下,悠然见南山”的同时,“悲晨曦之易夕,感人生之长勤。同一尽于百年,何欢寡而愁殷”;桓温第二次北伐,经过山东琅琊,看到以前种的柳树,已经十围(围,指两手拇指和食指合拢起来的圆周长度),感慨而泪下:“木犹如此,人何以堪。”与这种慨喟同在的“慨当以慷”式的执着追求,内蕴悲凉,则更显得超脱。应该说,这种不滞于物的超然是积极的,书作的内容与书写风格已融为一体。

兰亭盛会以后,王羲之余兴未尽,将《兰亭序》又写了几遍,想分赠给友朋,但不知为什么总不及当天的那张有神采。在兰亭书写的那一张仿佛被一道神光笼罩着,整幅字的气势如江河水流,波浪迭起,层层相进,神逸中蕴含厚朴,洒脱中不乏遒劲。当时得天时、地利、人和,在微醺之间,心境与纸笔相得益彰,方取得的意外效果;也何尝不是羲之几十年孜孜以求的心血的结晶!彼时彼境,思逸神超,随兴而书,反成天籁。

一纸兰亭,千年颂传。唐张彦远《法书要录》收录了何延之《兰亭记》讲的一则故事:《兰亭序》写成后,羲之很得意,视之为传家宝。传至七世孙智永禅师,他在涅槃前赠予弟子辩才。唐太宗爱慕二王法书,尤其是大王,遍天下搜访,终于求得《兰亭序》的下落。房玄龄推荐监察御史萧翼,萧翼费尽心机,为太宗骗得了《兰亭序》的真迹,气得辩才吐血而亡。太宗命赵模、韩道政、冯承素、诸葛贞等人各摹拓数本,赐给太子、诸王、近臣。贞观二十三年,唐太宗在弥留之际留下遗言,以《兰亭序》为自己陪葬。

刘![]() 的说法又不同了:《兰亭序》在梁末战乱中迷失,天嘉年间为智永所得,太建中由智永献与陈宣帝,隋灭陈后落到晋王杨广手中。这位王子热衷于争夺皇位,不看重艺术,慷慨地把它借给永兴寺智果和尚。智果死后,由辩才收藏。唐太宗还是秦王时,就见到过拓本,非常喜欢,以后出高价向民间收购羲之法书,却不见《兰亭序》真迹。后知道在辩才手里,让萧翼到越州取来。贞观十年,拓十本赐近臣。太宗驾崩,褚遂良上奏章说,“《兰亭序》是太宗皇帝喜欢的东西,不可以留在人间”,就把它陪葬到太宗的昭陵去了。

的说法又不同了:《兰亭序》在梁末战乱中迷失,天嘉年间为智永所得,太建中由智永献与陈宣帝,隋灭陈后落到晋王杨广手中。这位王子热衷于争夺皇位,不看重艺术,慷慨地把它借给永兴寺智果和尚。智果死后,由辩才收藏。唐太宗还是秦王时,就见到过拓本,非常喜欢,以后出高价向民间收购羲之法书,却不见《兰亭序》真迹。后知道在辩才手里,让萧翼到越州取来。贞观十年,拓十本赐近臣。太宗驾崩,褚遂良上奏章说,“《兰亭序》是太宗皇帝喜欢的东西,不可以留在人间”,就把它陪葬到太宗的昭陵去了。

两说大相径庭,但有两个关键点是相同的:一、唐太宗得到过《兰亭序》的真迹,并叫人临摹了数本,《兰亭序》才得以流传。二王书法大行于世,首功当推唐太宗。二、《兰亭序》的真迹沉沦于昭陵。唐王朝刚刚灭亡,后梁耀州节度使温韬就明火执仗发掘昭陵,从此《兰亭序》下落不明。现传世的《兰亭序》是唐人临摹本,分别是褚遂良临本、虞世南临本、冯承素摹本。冯承素是弘文馆专门拓书人之一,他用勾摹廓填方法复制,摹拓十分精到,所临仅次于真迹一等。除唐摹本以外,还有些翻刻本,以北宋发现于定武军的“定武本”最为著名,传说是以欧阳询临本上石的。

后人对羲之及其书作的崇拜、怀念、珍爱亘古不绝。自1985年起,农历三月初三已被各国书法家认定为国际性的“书法节”。在当年修禊的时间,在当年修禊的地点,来自海内外的中外书法家欢聚一堂,也要步一步书圣的后尘,学一学书圣当年的潇洒。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法14

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法12