【钢城区文化馆】中国书法18

发布时间:May 3, 2024 | 作者:

峻整秀挺,开大唐变化之风

公元589年,隋文帝灭陈,结束了东汉末以来三四百年的分裂割据局面。南北的统一,是各民族大融合的结果,是历史发展的必然趋势。书法艺术也折射了这一历史的必然性,南北书体互相渗透,经过长期酝酿,逐渐趋于融合。隋朝立国虽短,这一时代民族大融合的特点在书法艺术上也表现得十分明显。从《龙藏寺碑》《董美人墓志》等传世作品中可以看出唐代的成熟楷书是由此萌芽并茁壮成长的。它们的出现为北魏书体画上了一个完满的句号,承南北朝诡谲奇变之绪,启大唐逐趋规范的新风。

《龙藏寺碑》全称《恒州刺史鄂国公为劝造龙藏寺碑》(以下简称《龙》),文帝开皇六年(586)立石于今河北正定。《董美人墓志》全称《美人董氏墓志铭》(以下简称《董》)。美人,是后宫嫔妃的一种称号,据隋制属于世妇一级,正四品。董氏是隋文帝第四子蜀王杨秀的妃子。墓志铭由杨秀撰写,开皇十七年(597)刻,清代出土于陕西西安。原石在太平天国战火中被毁。

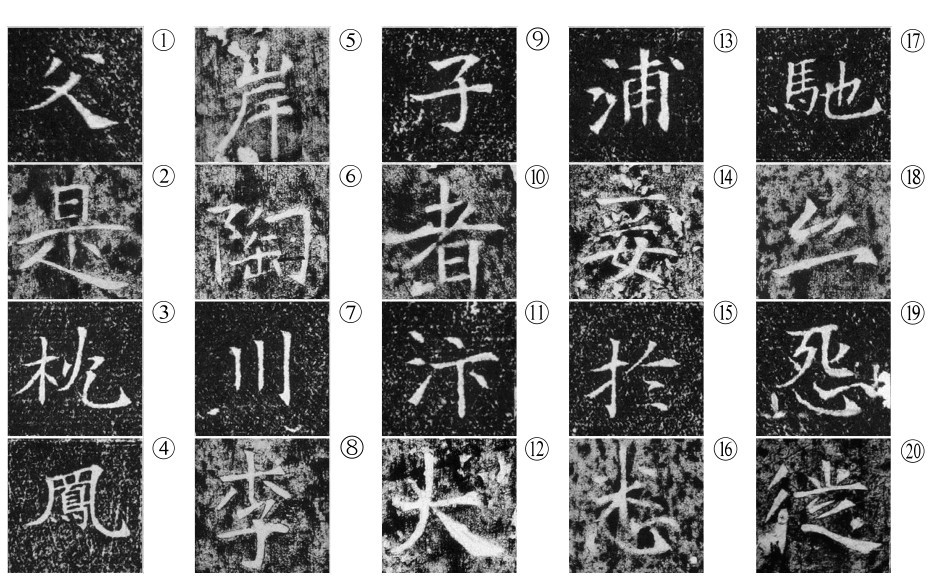

两碑用笔明显承袭魏碑来自隶书的特点,方圆笔并用,各有侧重。横画收笔保留北碑外拓折刀法的痕迹,“父”①字(《董》)的波捺、“是”②字(《龙》)的长横仍采用了隶书的捺脚,腕力强劲。戈勾、浮鹅勾、横竖勾,以及长撇用腕逆出,力达末端。“枕”③、“凤”④(《董》)、“岸”⑤、“陶”⑥(《龙》)等字有关点画圆润、屈张、遒劲。讲究力感是两碑的第三个共同点。中锋运笔,点画的立体感强。“川”⑦(《董》)、“李”⑧(《龙》)等字竖画、弯头竖勾弩势劲挺;尤其是长横起伏不平,“子”⑨(《董》)“者”⑩(《龙》)等字中间微凸,“汴”⑪(《董》)、“大”⑫(《龙》)等字中间微凹,两头均开张,呈弓形,显示出极强的弹性与张力。强调动感又成为两碑共同的追求,点画间形断意连,“浦”⑬(《董》)、“妾”⑭(《龙》)等字点带勾,随处可见;“於”⑮(《董》)、“悉”⑯(《龙》)等字两点间的连写,“驰”⑰(《董》)、“亦”⑱(《龙》)等字的连写与简化不时出现。“怨”⑲(《董》)、“徙”⑳(《龙》)等个别字点画间竟然出现了时隐时现的牵丝。楷书渗入行意,笔势飞动,灵巧而有生气。

两碑用笔明显承袭魏碑来自隶书的特点,方圆笔并用,各有侧重

两碑楷法基本具备,情貌却各有不同:

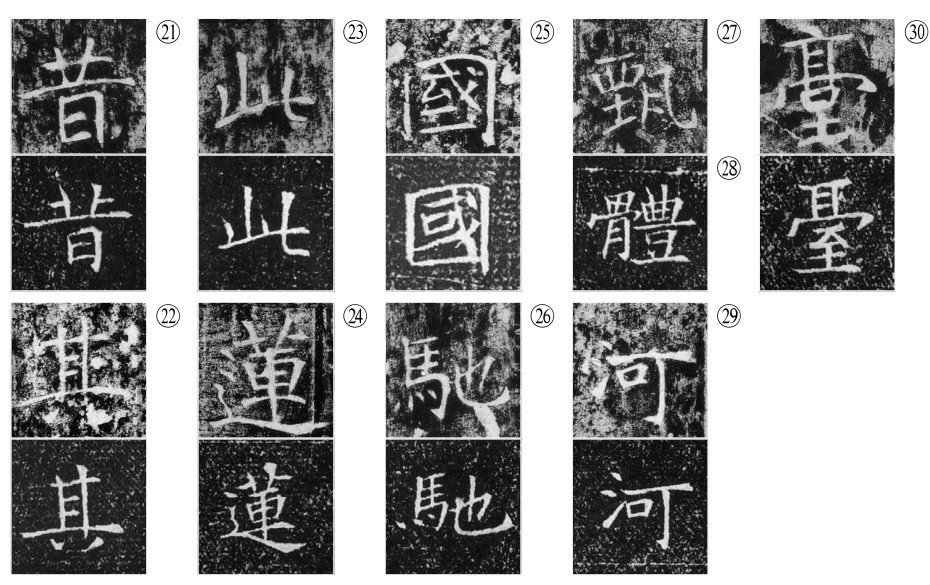

一、《龙》的点画以圆笔为主,间有方笔;《董》则以方笔居多,时见圆笔。尤其是转角处,《龙》用转法,和顺流媚,《董》用折法,方角微上冲,峻利精神,如“昔”![]() 字(同字比较上《龙》下《董》)。

字(同字比较上《龙》下《董》)。

二、《龙》同一点画中粗细不一,尤其是作主笔的长横,两头粗重,中间细劲,起伏提按明显;《董》点画相对平直,“其”![]() 字在两碑(志)中态势分明。

字在两碑(志)中态势分明。

三、《龙》属于平画宽结型,《董》归斜画紧结类。以“此”![]() 、“莲”

、“莲”![]() 等字为例,《龙》横画较平直,《董》横画明显左低右高。从结构看,框架结构内部点画或小心紧缩、四周留白,或恣肆洋溢、周遭缺乏空间,“国”

等字为例,《龙》横画较平直,《董》横画明显左低右高。从结构看,框架结构内部点画或小心紧缩、四周留白,或恣肆洋溢、周遭缺乏空间,“国”![]() 字在两碑(志)中紧松大异。左右结构的“驰”

字在两碑(志)中紧松大异。左右结构的“驰”![]() 字,在《龙》中左大右小,在《董》中左右等同,却又有左上右下的参差。“也”右边与中间竖画的长短又强化了两碑中宫的松闲与紧迫。多重结构组合中,《龙》的“甄”

字,在《龙》中左大右小,在《董》中左右等同,却又有左上右下的参差。“也”右边与中间竖画的长短又强化了两碑中宫的松闲与紧迫。多重结构组合中,《龙》的“甄”![]() 字左边“土”左倾与左移,右边“凡”长撇化短,并较垂直,左右的避让为中间留下空阔地带,显得特别有情趣。《董》的“体”

字左边“土”左倾与左移,右边“凡”长撇化短,并较垂直,左右的避让为中间留下空阔地带,显得特别有情趣。《董》的“体”![]() 字则是以左右大小、上下参差、情态正斜的安排在揖让穿插中收敛中宫的。至于“河”

字则是以左右大小、上下参差、情态正斜的安排在揖让穿插中收敛中宫的。至于“河”![]() 字,《龙》中长横与竖勾的外拓势与《董》中的内

字,《龙》中长横与竖勾的外拓势与《董》中的内![]() 势形成了强烈的对比,结体紧松不言而喻。

势形成了强烈的对比,结体紧松不言而喻。

两碑楷法基本具备,情貌却各有不同

四、《龙》结体以方正为主,略呈扁平,《董》以扁方为主,略见长形。两个“台”![]() 字因首横与横勾长短,及被其覆盖部件倾侧的严重,或收敛的分野,演示着宽博的横势与收敛的直势。

字因首横与横勾长短,及被其覆盖部件倾侧的严重,或收敛的分野,演示着宽博的横势与收敛的直势。

《龙》秀朗细挺,点画精丽,写得较松,下启褚遂良、薛稷;《董》峻严方饬,工整端庄,深深影响了大小欧阳氏。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法19

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法17