【钢城区文化馆】中国书法19

发布时间:May 4, 2024 | 作者:

瘦硬险劲,神气充腴

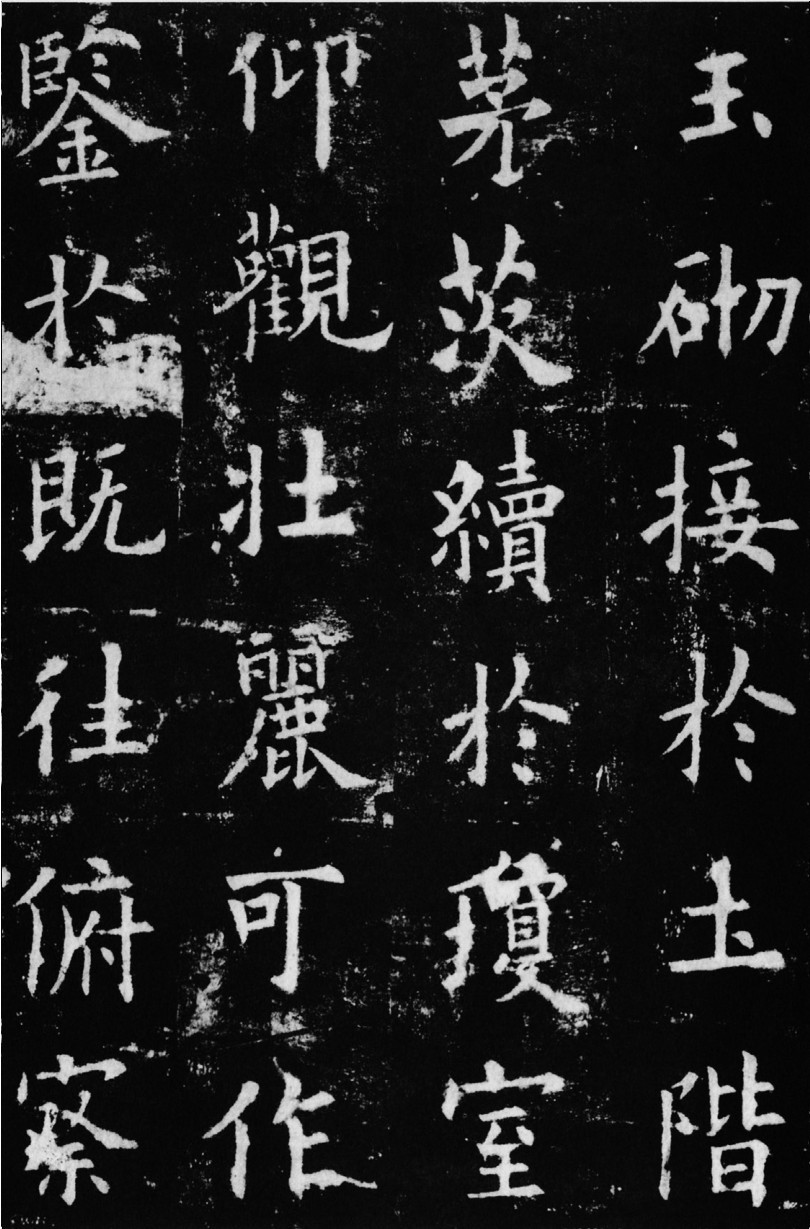

贞观六年(632),唐太宗在避暑的九成宫内发现了涌泉,遂命秘书监魏征撰文记述,太子率更令欧阳询用朱笔书写,刻石立于陕西麟游县境内的天台山。《九成宫》碑文为楷书,24行,每行50字,篆书题额。此碑是欧阳询书法的代表作,是楷书在初唐已臻成熟的标志之一,千余年来一直被视为珍品。

欧阳询,字信本,潭州临湘(今湖南长沙)人。史书说他“敏悟绝人,博贯经史”。在隋代官至太常博士,唐高宗李渊登帝位前,与欧阳询有很深的交情。唐王朝建立后,欧阳询官至银青光禄大夫、太子率更令,封渤海男,故后人称他为“欧阳率更”。晚年在弘文馆教授书法,为大唐帝国培养书法人才。

早在隋代,欧阳询的书法已很有名。人们一旦获得他的尺牍文书,便视为至宝,并作为习字的范本。朝鲜半岛上高句丽曾因仰慕他的书名,专程派使者来中国,求他的墨宝。历代以来,他的书作得到很高的评价,正楷被《宣和书谱》誉为“翰墨之冠”。

唐欧阳询九成宫醴泉铭局部

点画虽细瘦却劲挺厚实

结构左侧右伸

欧阳询初学王羲之,据说曾以三百缣的重价购得王羲之教儿子学书的《指归图》一本,高兴得忘了睡觉,经月观赏,乐此不倦。又有一次,他外出偶见西晋索靖写的石碑,竟脱下裘衣当毯,在碑旁留宿了三夜。这种极其投入、锲而不舍、时出新意的好学精神,使他以王字为基础,博采旁糅了古隶、六朝碑刻的精妙,集众长于一身,最终形成了以险劲瘦硬著称的欧体。由于他曾任太子率更令,欧体亦被后人称为“率更体”。欧阳询书《九成宫醴泉铭》时已是75岁高龄的老人,欧体楷法点画沉实、结体峭劲的特征被表现得淋漓尽致。

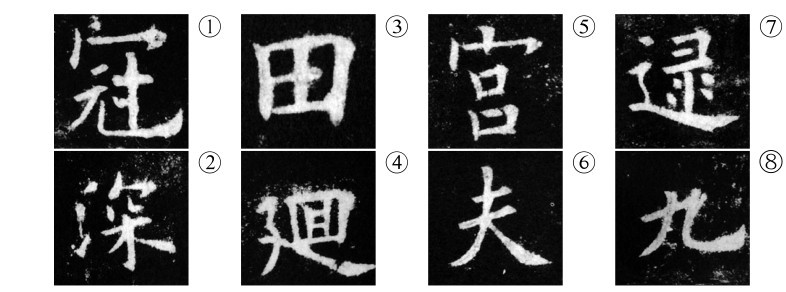

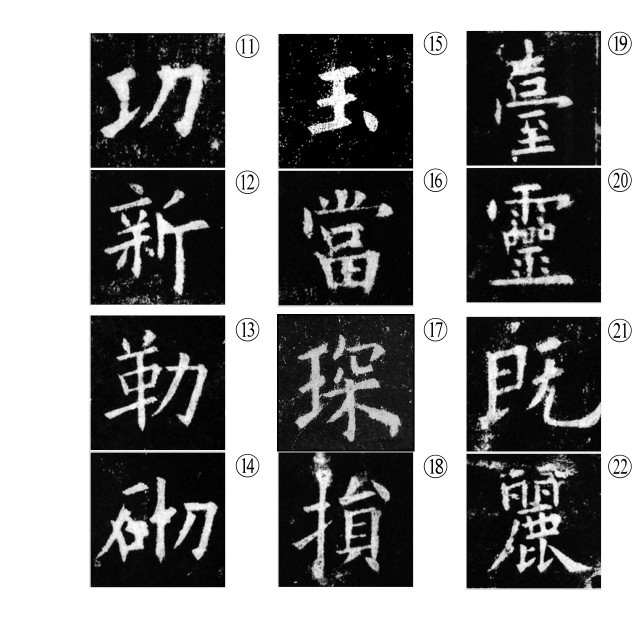

欧阳询楷书笔法源于古隶,多方笔,间用圆笔。运笔时束紧笔锋,随按随提,万钧之力始终集中在笔画中间,所以点画虽细瘦却劲挺厚实。横画左低右高,起笔圆中寓方,收笔方中带圆。当主笔是横画时,由提按形成中间略凹或略凸、两头微翘或微下的形态,这是似平而不平的对立统一。竖画也略有粗细变化,以垂露居多,兼用悬针。点画变化多端,直点、横点往往出其不意。“冠”①字的左点作稍长的短竖;“深”②字左边三点水各点迥异,第一点为斜撇点,第二点作上钝下锐的长直点,末笔为较直的挑点,三点形成一个下角尖锐竖立的不等边三角形,峭然兀立,动势劲拔。转角处轻提重按,外方内圆,如“田”③字的横折;或出现一个小三角,如“廻”④字的折、“宫”⑤字的横折勾。捺脚饱满,带有较多隶意,如“夫”⑥字的斜捺,“逯”⑦字的平捺。勾画也保留了隶法,尤其是“九”⑧字的竖弯勾用转法向右外抛出,活脱脱是隶书的波脚。这种笔法被称为“批法”。批,削,形容它收笔方折,如同刀削。

欧体的间架以平正奇峭见长。它以险绝为平,以奇极为正,造成多样统一的美。欧体中宫收敛,重心落在左边,右边外扩,具体方法有以下几种:

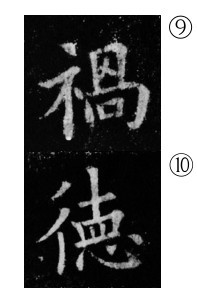

一、左侧右伸:“祸”⑨字的左边及右上部、“德”⑩字右边上部均倒向左,下部的横折勾和“心”勾移右。

二、左小右大:“功”⑪、“新”⑫等左右等分的字缩小了左边,夸饰右部,为右边增加了砝码。

三、右边不宜舒展的字,以多种手段自由活泼地调正平衡:

a 负负得正:左右结构的倒八字式的安排,部件间互为欹靠的对象,扶正了整字,如“勒”⑬字。而“砌”⑭字则先改变结构形态,左右结构替代了左中右结构,然后再以上述原则调正失衡。

b 加粗点画:“玉”⑮字末点的粗重,“当”⑯字两右小竖以楔形出现(上粗下细、内粗外斜),均在协调平衡。

c 点画下落:“琛”⑰、“损”⑱等字末点大幅度下降,以出其不意的落差稳定了右边的失重。

四、部件的错位:欧字以隶书为滥觞,隶书充盈的生命活力被延续着,以平常心展示错位,其重要性淋漓尽致。“台”⑲、“灵”⑳等字各部件的中轴线自由震荡,瘦硬险劲中的精气神直览无遗。

五、综合应用:诸多调正失衡手段,被欧阳询自由放飞。又往往不是单一的运用,尤其是结构复杂的字,作一番抽丝剥茧,逐层分析,也很有生趣。以“既”![]() 字为例,首先是左小右大,接着敛撇展勾,再次竖弯勾的出勾部分改变方向向右下沉降,最后出勾粗而重。再如“丽”

字为例,首先是左小右大,接着敛撇展勾,再次竖弯勾的出勾部分改变方向向右下沉降,最后出勾粗而重。再如“丽”![]() 字。

字。

欧体采取纵势

以险绝为平,以奇极为正,造成多样统一的美

章法上讲究多样变化的协调

六、欧体采用方格式,章法有行有列,而每字都偏向方格的左方,既为右边的伸展留下空地,又调节了左实右虚引起的视觉失重。

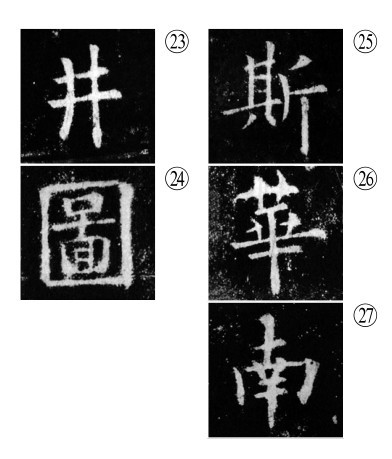

欧体采取纵势,“井”![]() 字、“图”

字、“图”![]() 字框架结构左右两长竖取相背势,往里内收,“斯”

字框架结构左右两长竖取相背势,往里内收,“斯”![]() 字的末竖,“华”

字的末竖,“华”![]() 字的“艹”头拉得特长,尤其是“南”

字的“艹”头拉得特长,尤其是“南”![]() 字的上下两竖向天地延伸,头顶天,脚踏地,字形显得长而窄。

字的上下两竖向天地延伸,头顶天,脚踏地,字形显得长而窄。

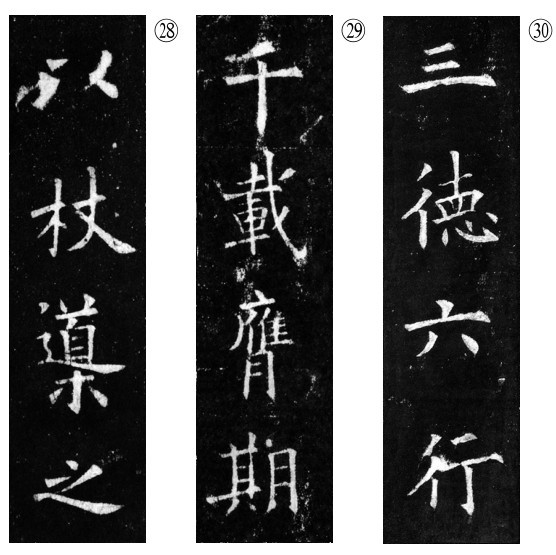

整齐严肃的欧体,在章法上讲究多样变化的协调,严正而不板滞,肃穆又生机勃勃。“以杖导之”![]() 四字大小长短扁方随笔画多寡而定,“以”、“之”笔画少写得小,“杖”、“导”笔画多写得大;“千载膺期”

四字大小长短扁方随笔画多寡而定,“以”、“之”笔画少写得小,“杖”、“导”笔画多写得大;“千载膺期”![]() 却相反,以首尾两字的长大调和了中间两字的短小。《虞恭公温彦博碑》中“三德六行”

却相反,以首尾两字的长大调和了中间两字的短小。《虞恭公温彦博碑》中“三德六行”![]() 是以“三”、“六”的横势来映衬“德”、“行”的纵势,匀称而意趣盎然。

是以“三”、“六”的横势来映衬“德”、“行”的纵势,匀称而意趣盎然。

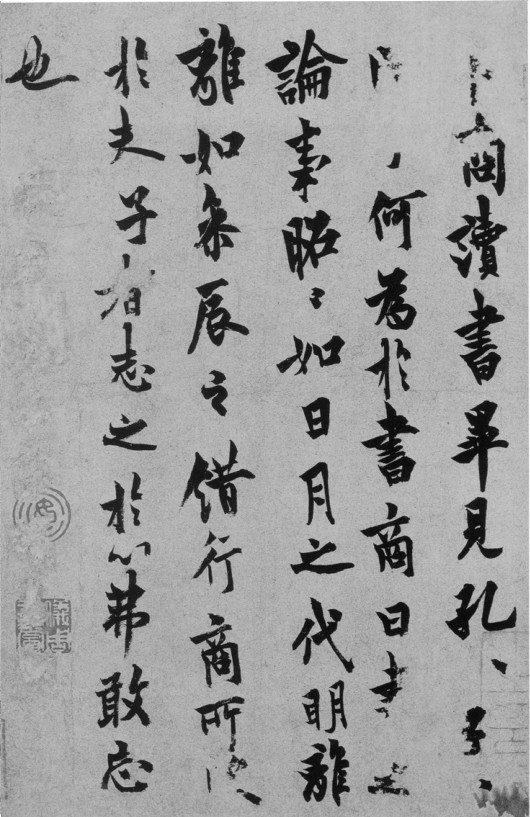

唐欧阳询卜商帖

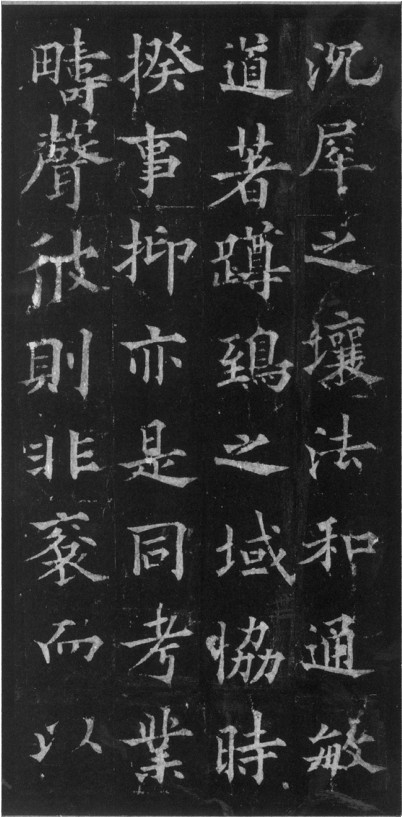

唐欧阳通道因法师碑局部

欧阳询虽以正楷、行书见长,但其篆书、草书、飞白也有很大成就。他创作勤奋,流传下来的作品很多。宋代皇宫内府收藏他的墨迹不下40卷,到今天尚有众多碑帖传世。其中《化度寺邕禅师塔铭》《九成宫醴泉铭》《皇甫诞碑》《虞恭公温彦博碑》《房彦谦碑》等皆为正楷。《定武兰亭》、墨迹《卜商帖》《张翰思鲈帖》《梦奠帖》等为行楷。《唐宗圣观记碑》则为隶书。

署名欧阳询的书论有《八诀》《三十六法》《传授诀》和《用笔论》。前两篇文中有“高宗书法”、“东坡先生曰”,明显非唐人所撰。后两文为欧阳询书论的名篇:《传授诀》为欧阳询写给儿子善奴的书诀,《用笔论》假托翰林善书大夫与同事无名公子的对话,阐述了用笔用墨的情趣,强调“梯不虚发,斫必有由”(梯,指必由之路)。这个立论与稍后孙过庭的“翰不虚动,下必有由”(翰,指毛笔)有异曲同工之妙,传递了唐人尚法的实质。

欧阳询的儿子欧阳通,字通师,也是一位书法家,历史上称他们父子的书体为“大小欧阳体”。欧阳通师承父法,刻意在险劲上下功夫,并强调了隶书的批法。他的《道因法师碑》《泉男生墓志》明显反映了这一特点。与其父相比,儿子更为险峻瘦怯,分布意态高简,浑穆不足,每一字的最后一波都写成一种有锋棱的捺。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法20

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法18