【钢城区文化馆】中国书法21

发布时间:2024-5-6 | 作者:

“唐之广大教化主”

虞世南死后,唐太宗十分忧伤,魏征向他推荐了褚遂良,太宗当日召见。褚遂良在太宗身边干的第一件大事是鉴定了御府购得的王羲之书迹三千纸,辩伪存真,无一失误,得到太宗的信任。

褚遂良,字登善,浙江杭州钱塘人(一说河南阳翟)人。父褚亮,曾任通直散骑常侍,与虞世南同为学士。褚亮交游甚广,欧阳询、虞世南都是他的知交,且博览群书,尤喜谈论。由于家庭的教育和熏陶,少年时代的褚遂良已显露出文学和书法上的才气。他初学欧,继学虞,成年后取法王羲之,并融会汉隶,创立了秀而不媚、朴而不俗的褚体。

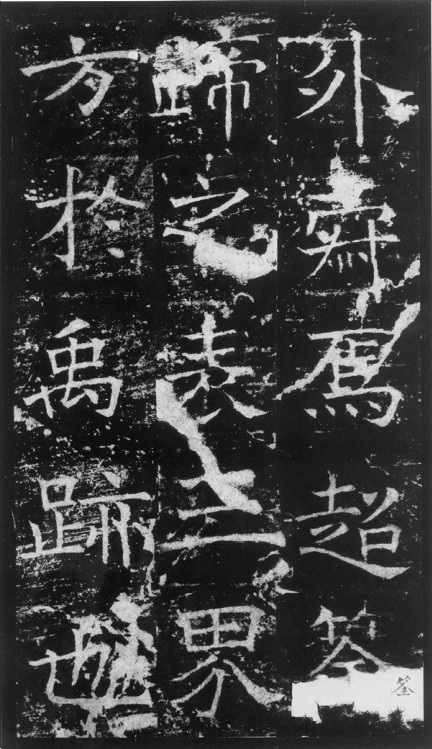

唐褚遂良伊阙佛龛碑局部

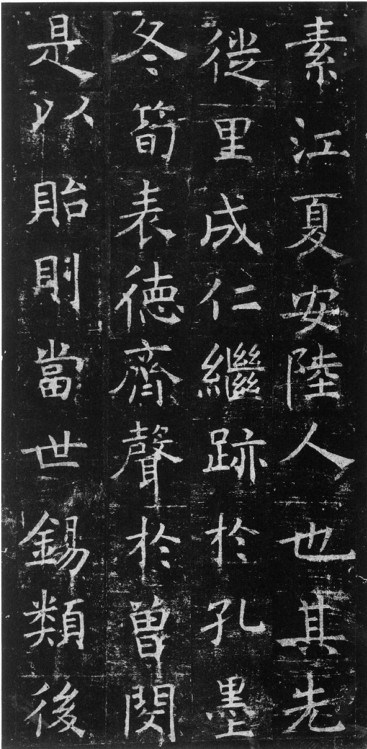

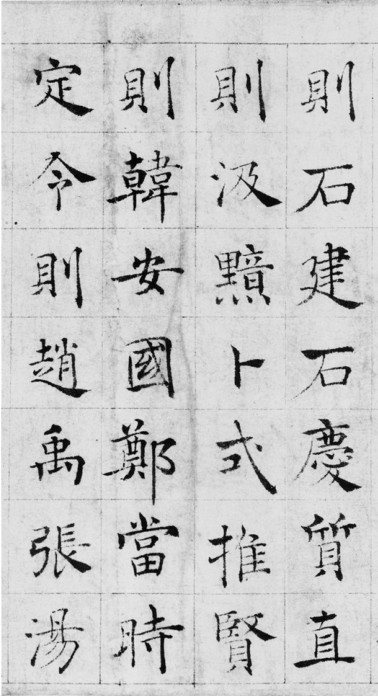

唐褚遂良孟法师碑局部

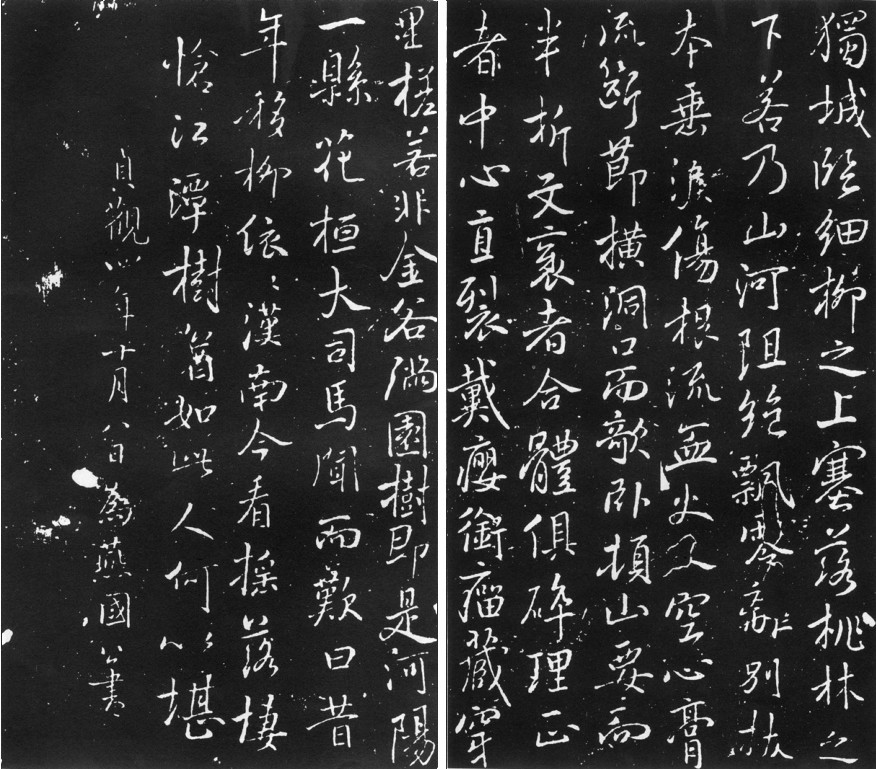

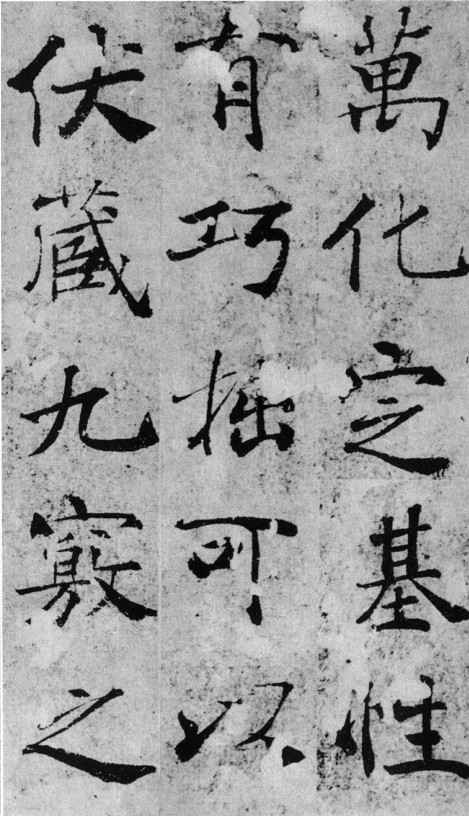

唐褚遂良枯树赋局部

褚遂良不是一个纯粹靠书法进身的人。他之所以能一直得到太宗的重视,在很大程度上取决于他的为人。史书称他“骨鲠风采”,有“经世远略”。书法特长使他得以接近太宗,而正直与忠贞又促使他敢于经常在太宗面前犯颜进谏,成为太宗身边的一面镜子。贞观十五年,褚遂良迁谏议大夫,兼知起居事。太宗曾问他:“我有做得不对的事,你都记下来吗?”他朗声回答:“我的职务就是禀直记载,陛下的一言一行肯定要记下来。”他曾劝太宗立晋王(即高宗李治)为太子,又一度谏止太宗征伐高句丽。贞观二十三年,太宗病,褚遂良与长孙无忌同受顾命。高宗即位后,褚遂良被赐河南县公,不久,又进封为河南郡公,后世以爵位称他为“褚河南”。受托孤之命的褚遂良原想尽心竭力辅助这位青年皇帝,但在改立昭仪武氏为后问题上,君臣间发生了激烈的矛盾。“一言相期,死之不悔”、“于君臣之间,受托孤之寄”的正统派褚遂良,对高宗废弃出身名门世家的皇后王氏,而立出身低微的武媚娘为后深表不满。他大胆进谏:“先帝弥留之际,曾拉着陛下的手对我说‘我的好儿子好媳妇全都交给你了’,陛下,您是亲耳听到先帝说话的。从来也没有听说过皇后做错了什么事,要废皇后,我实在不敢屈从,因为这违背了先帝之命,愿您三思。我上逆圣颜,罪该万死,但为不负先帝厚恩,性命也在所不惜了。”说完,将手执的笏扔在殿阶上说:“这笏还给陛下,放我回乡种田去吧!”帘后的武媚娘听得火冒八丈,顾不得礼仪,冲了出来,指着褚遂良大骂:“为什么还不打死这个狗东西!”以后他连遭贬谪,忧愤成疾,一年后死在爱州(今越南境内)刺史任上。今天,且不谈褚遂良力排武媚娘的是非,从这场戏剧化的冲突中,可以看出褚遂良对太宗的忠贞不贰,对李唐正统秩序的竭力维护。正直的为人与忠贞的信念,反映在书法艺术上便是我们今天看到的“虽外拓取姿,而中![]() 有法”(明王世贞《艺苑卮言》)的褚体。

有法”(明王世贞《艺苑卮言》)的褚体。

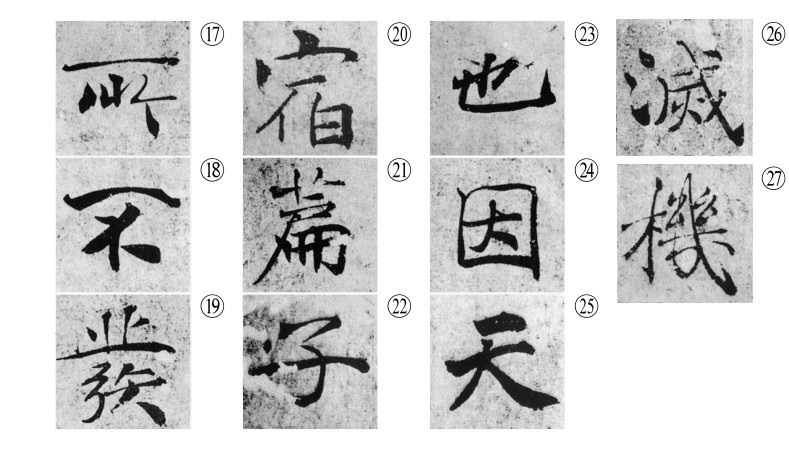

楷书《伊阙佛龛碑》和《孟法师碑》以及行书《枯树赋》代表着褚遂良早期的书法风格。《伊阙佛龛碑》书于唐贞观十五年(641),是摩崖石刻,存于河南洛阳龙门石窟宾阳中洞与南洞之间。点画横平竖直,细骨劲挺,捺一波三折,结构端庄平稳,从正面取势,深受《礼器碑》影响,富有浓厚的隶意。用笔以方笔为主,点画棱角分明,是欧阳询的遗绪。《孟法师碑》立于贞观十六年(642),在今陕西西安。用笔参以篆籀,圆润秀丽,有虞世南的遗风;结体开始了左紧右展,高低错落的变化。《枯树赋》末署“为燕国公书”,为后代题款的滥觞。

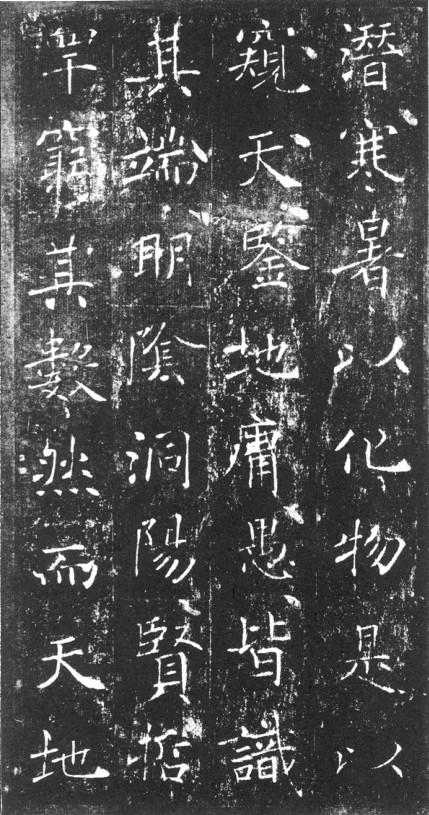

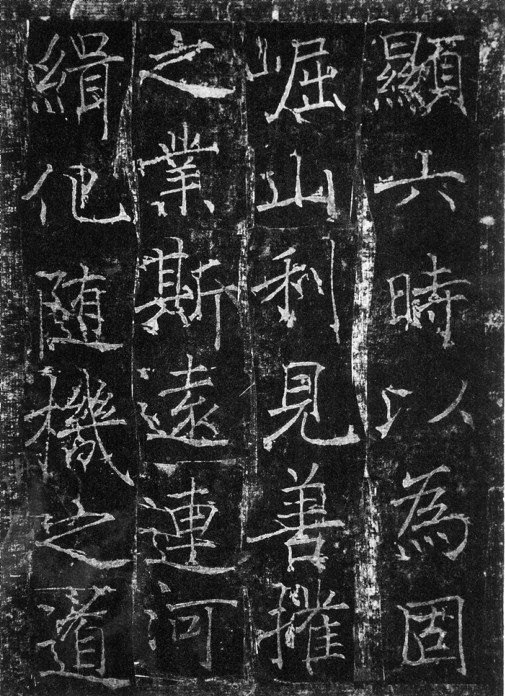

《雁塔圣教序》是褚遂良晚年的代表作,为传世的四种《圣教序》之一(唐太宗为表彰玄奘法师功绩而撰写《圣教序》,高宗为太子时,又撰《述三藏圣教序记》,高宗朝两文一并刻石立碑)。另外三种为:怀仁集王羲之行书,俗称《王圣教》;褚遂良临本,世称《同州圣教》;王行满楷书《圣教》。《雁塔圣教序》中以隶入楷的笔法在在可寻。无论点画还是间架结构均可体味汉隶的风格。然而,褚书又大不同于隶,它有着楷书独特的灵活、洒脱和自然。书多圆笔,貌似露锋,实则藏于内。横画疏瘦,直画厚实;轻重合度,虚实得当,一勾一捺则有千钧之力;牵丝有隐有显,点画的血脉洋溢于外,隶书过分古板的气氛的确给冲淡了。

褚遂良晚年楷书作品还有《房梁公碑》《倪宽赞》和《阴符经》,后两种传为褚遂良的墨迹。这些作品的隶意较早期更浓烈,说明褚遂良在晚年是有意将隶法传世的。如今若要从楷书与隶书关系中追溯楷书的形成,除魏碑与两爨外,唐代褚书又为我们提供了一份可贵而真实的资料。

唐褚遂良雁塔圣教序局部

唐褚遂良阴符经局部

墨迹《阴符经》《倪宽赞》最能见褚字本色。两帖相比,前者运笔更润畅、动势更激荡,隶意也更明显,尤其是起笔完美力追《乙瑛碑》。

褚体法度谨严,用笔精到丰富。

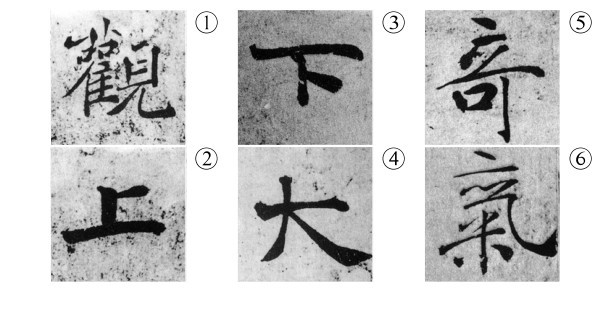

无论方笔圆笔,还是藏锋露锋,褚字坦露着一丝不苟的精神。以“观”①字为例,“艹”头两短竖起笔左圆右方,左右两点一为折锋一为裹锋,各点画的起笔以藏锋为主,但左边的折锋点、右边“见”的横折、末横均见细小的出锋。隶书的藏锋逆入、一波三折被褚遂良自然运用到正楷之中。

一点一画,都有三转;一波一拂,皆见三折(此处“三”为泛指,意为“多”)。每一笔起、行、收的轨迹清晰,绝不含糊。尤其是起笔,折过多个角度为褚字的常态。不断提按调正笔锋的目的在于保持中锋用笔,直立逆行。如“上”②、“下”③两字短竖、长横的运笔。

“大”④字仅三笔,每笔走势蛰伏屈曲、变化不定,长横如同“下”字,长撇落笔后调锋向左微拱,然后以较直势左下斜行,平缓撇出,折势分明;捺的一波三折更为显见。

点画以曲为美,却不失挺拔的神气,因为屈曲是以不断提按、保持中锋运笔为前提完成的。随提随按,为使笔尖永远以最小的面切入纸,转笔的出现,也在情理之中。“奇”⑤字的长横,“气”⑥字的浮鹅勾,用笔的灵活性(转笔转锋震荡痕迹)展现得相当生动。这种动态的运笔法,启动了米芾“我独有四面”(《海岳名言》)、黄庭坚“心能转腕、手能转笔”(《论书》)的思维,用腕的技法有了新一轮的递进。

继智永后,褚遂良是羲之凌空作势的又一传人,尽管不及书圣那样自在随意,但他在尝试实践笔画间的联系动作在空中完成,已超越了纸的空间,从平面转换到立面。

褚字用笔屈折峻挺,气势连贯,枯燥乏味的线条顿现节律明快,生气勃勃,神完气足。

褚体法度谨严,用笔精到丰富

点画粗细轻重极尽变化是褚体的第二大特征。

大部分点画以横细竖粗为原则,主要横画两头粗重,中间轻而劲挺。有的甚至在右边重重下落,呈弯扁担式,既拓宽了右边,又增加了节律,如“不”⑦字首横、“眎”⑧字右长横。捺画由细到粗,收笔处特别粗重,时有分叉,前者如“能”⑨字,后者如“道”⑩字。

结构存隶形是褚字的第三大特征。

取横势、见扁平,采用隶书常见的方法:

一、左右结构大部分以左上右下、参差错落的形态出现,“卦”⑪字左右落差极大,并有东西反向延伸的横(东边横画是点的变形),视觉横向展开。

二、改变结构形态。“哲”⑫字变上下结构为左右结构,“![]() ”和“斤”的两短横反向拉长并左倾右侧,自然呈横势;“圣”⑬字则相反,“

”和“斤”的两短横反向拉长并左倾右侧,自然呈横势;“圣”⑬字则相反,“![]() ”右移,与“口”组合,上下结构被左右结构取代。“

”右移,与“口”组合,上下结构被左右结构取代。“![]() ”末横夸饰下落,与“耳”较平缓左倾的末笔相呼应,同样拓展了左右的视线。

”末横夸饰下落,与“耳”较平缓左倾的末笔相呼应,同样拓展了左右的视线。

三、竖折弯勾中竖与横比例为前短后长,如“见”⑭字。

四、直捺斜度较平而且粗重,平捺粗细的大起大落都增加了横向的重量,如“水”⑮、“定”⑯等字。

除此之外,褚体还采用了魏碑式的加重点画以及首创的夸张主笔横画。褚体撇捺没有隶书的肆意分张,但某些点画写得厚实粗大,也取得左右张扬的效果,如“所”⑰字左右两短竖粗重壮硕,且呈“八”势向外屈曲拓展;“不”⑱字撇捺尽管收缩,但肥硕遒劲,点又落得下,视觉上导致了整字被压缩在上托的长横与下沉的撇捺构建的扁平空间中。横画作主笔已决定了字形的横向趋势,而且这个横画是被延伸又经过粗细起伏跌宕的巨变。如“![]() ”⑲字各部件相应压扁,长横夸张,末两笔大幅度运腕以及高低轻重的大落差自然把视线集中到中心,增加了扁平势。

”⑲字各部件相应压扁,长横夸张,末两笔大幅度运腕以及高低轻重的大落差自然把视线集中到中心,增加了扁平势。

点画粗细轻重极尽变化,结构存隶形

用笔、点画、结构、章法变化多端

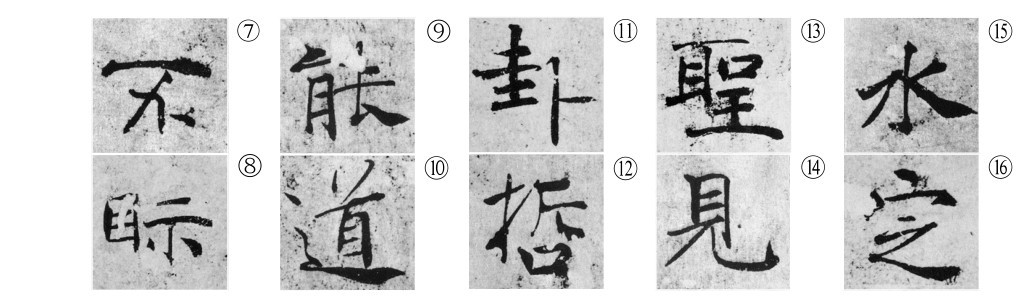

与《倪宽赞》相反,《阴符经》间架呈现上松下紧。“宿”字上下两部分之间空旷疏朗,“白”中被短横分割的空间上大下小,是部件与点画下落的一例;“篇”![]() 字为下部点画落笔粗重的一例;“子”

字为下部点画落笔粗重的一例;“子”![]() 字则两者兼有之。

字则两者兼有之。

《阴符经》结体左紧右舒。“也”![]() 字竖横弯勾大幅度扩展,右边大片留白,“因”

字竖横弯勾大幅度扩展,右边大片留白,“因”![]() 字四边形框架内虚右实左,“天”

字四边形框架内虚右实左,“天”![]() 字长横被撇分割为前短后长,是部件(点画)左移的结果。“灭”

字长横被撇分割为前短后长,是部件(点画)左移的结果。“灭”![]() 字左右两部分轻重粗细对比悬殊,同样取得左缩右展的效果。

字左右两部分轻重粗细对比悬殊,同样取得左缩右展的效果。

《阴符经》章法袭用隶书,字距大于行距,既强化了字形的横势,又使全篇文字敞亮堂皇。

在用笔、点画、结构、章法变化多端、节律明快的共同作用下,《阴符经》显得宽敞疏朗。但疏而不散,宽而不松,又是褚遂良以行渗楷的结果。行书固有的勾连、牵丝、连(简)笔随处可见,尤其是“机”![]() 字,短游丝若有若无,长游丝高高挑上,纵贯上下,有形无形,流动的游丝在细骨宽敞的形体中迂回萦绕,感受到笔的节律。笔力坚实,点画起伏变化,动势强劲。气脉通畅,憨厚中见妩媚,飘逸不失端庄,天真烂漫,正如“鹤游鸿戏”(刘熙载《艺概》)。

字,短游丝若有若无,长游丝高高挑上,纵贯上下,有形无形,流动的游丝在细骨宽敞的形体中迂回萦绕,感受到笔的节律。笔力坚实,点画起伏变化,动势强劲。气脉通畅,憨厚中见妩媚,飘逸不失端庄,天真烂漫,正如“鹤游鸿戏”(刘熙载《艺概》)。

唐褚遂良倪宽赞局部

唐薛稷信行禅师碑局部

王羲之各体书法参以隶法而不存隶形,褚遂良则定格于对隶形的保留。褚体形态的直观性使后世研究王字的人在笔意上得到启发。褚遂良的书人合一,也是后人仰慕的原因之一。褚遂良以后,薛稷、颜真卿、钟绍京、徐季海等名家都曾出入于褚门;大小唐碑几乎都有褚风痕迹。刘熙载称他为“唐之广大教化主”,指的就是他在中国书法史上不可忽视的承上启下的地位。

唐代社会上有“买褚得薛,不失其节”的说法,意思是说,如果买褚遂良的书作,但被鉴定出于薛稷之手,那也是值得的。这个“薛”,指的是薛稷。薛稷虽为晚辈,但与欧阳询、虞世南、褚遂良并列为初唐四家。他字嗣道,蒲州汾阴(今山西万荣)人,武则天时官至太子少保、礼部尚书,世称“薛少保”,后在权力斗争中被赐死。他是初唐名臣魏征的外孙,魏征家藏有许多名家墨迹,他精心临仿,特别是继承了褚遂良的传统,几乎可以乱真。他并工隶书,用笔纤细,结体遒劲媚好,疏朗通畅。曾为通泉寿圣寺聚古堂题额“慧普寺”三字,字的直径有三尺,笔画雄健。传世书迹有《昇仙太子碑碑阴题名》《信行禅师碑》等。《信行禅师碑》实为宋徽宗瘦金体的先导。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法22

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法20