【钢城区文化馆】中国书法23

发布时间:2024-5-8 | 作者:

郁烈怒张忠愤笔

唐玄宗天宝十四年(755)冬,安禄山在渔阳(今天津蓟县)起兵反叛。前后不过一个月,黄河以北大片土地便沦落在叛军的铁蹄之下。只有平原(今属山东)和常山(今属河北)两郡,在颜真卿及其堂兄杲卿的指挥下,互结犄角,给叛军以第一次阻击。然而,叛军势众,主将又拥兵不救,常山在粮尽弹竭、井水干枯之下失守了,杲卿与第三子季明、外甥卢逖等一起被俘。乱党先杀了季明和卢逖,再将杲卿押解到洛阳。杲卿瞋目怒斥安禄山:“我家世代受朝廷恩典,官职是天子授予的。你受皇上莫大恩宠,竟敢造反!我宁愿背叛你而不能背叛朝廷。臊奴才,狗东西,为什么不马上杀了我!”安禄山恼羞成怒,下令把他绑在洛阳天津桥南面柱子上,肢解处死,在金吾街上悬首示众。在这场可歌可泣的变乱中,颜氏一门有三十余人惨死在叛军的屠刀下。

三年以后,平叛战争取得阶段性的胜利,颜真卿访求死难者遗骨,仅得杲卿一足与一束头发,另一说杲卿遗骨失一足,季明仅存一头颅。颜真卿把他们归葬长安凤栖祖先坟茔。

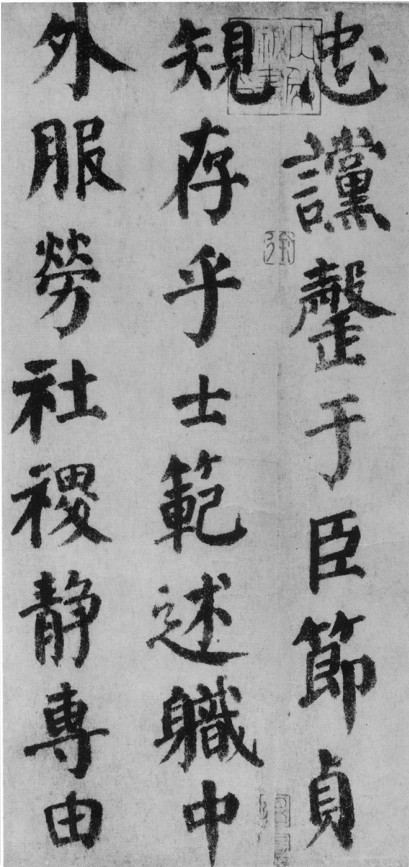

唐颜真卿祭侄稿局部

唐肃宗乾元元年(758)九月初三,真卿在痛定思痛中奋笔疾书《祭侄文》,有草稿传世。《祭侄稿》是篇千古不泯的佳作。书写随便,时有涂抹,亦有遗漏。全篇心之所注,慷慨激烈,字里行间流露出忠烈之情、腾越之气。笔力遒劲、厚重。前12行尚遒婉,从第13行“归止”到第19行“天泽”,郁烈怒张。第19行“移牧”到篇末,和血迸泪,沉痛切骨。提按顿挫,含蓄凝聚,不愧为屋漏痕;转折处刚毅坚韧,有如折钗股。“摧”字写得开阔(前页图第四行末二),笔道粗重,尤其是右边的“山”头,如泰山压顶。“佳”的右边紧挨左边的右弩竖,共同支撑着上部的重压;整字的左右两部分又反向欹侧,左边的提高高上挑,为右边下部分担了“山”的重力。整个字如中流砥柱,直现了五内俱焚,且又忠愤勃发的心绪。最后一行“哉”字(前页图末行)顿挫强烈,局促无奈,已是欲哭无泪了。末字“飨”迫促折伤,似乎可以看到书者戛然止笔,一掷而起。这是对叛党的愤怒谴责,对奸臣的怒目,对为国捐躯的亲人的沉痛悼念,无意于书法之工而极其工,有篆法有隶意,时出遒劲也不乏流丽,真行草三法兼备,被后人由衷赞为“天下行书第二”。

颜真卿,字清臣,琅琊临沂(今属山东)人,曾官平原太守,封鲁郡开国公,人称“颜平原”、“颜鲁公”。他为维护唐王朝中央集权与制造分裂者进行了不屈不挠的斗争,最后以76岁的高龄,因不辱使命被叛将李希烈缢死。这样一位有气节的人,必然受到全社会的尊重。他活着的时候,人们就不直呼其名而尊称他为“鲁公”。他初学褚遂良,从宽绰入手,后又得法于张旭草书,广泛吸取篆意隶法和魏晋书意,并从宇宙苍穹的微妙变化中省悟用笔的奥妙。他仔细观察雨水渗透墙壁留下的痕迹,觉得与用笔提按顿挫、藏头护尾十分相似,于是提出了“屋漏痕”的用笔理论,以严谨用笔为草书的放任敲起了警钟,致使和他相互切磋的怀素兴奋得抱住了他的脚,连声说:“好!好!真的被你说中了!”其时初唐所崇奉的二王纤丽风流的书风已与盛唐雍容华贵、开放浪漫的社会风尚相背离。颜真卿力排二王弊端,出入百家,专精博取,熔铸一炉,开辟了与大唐盛世相辉映的新楷法。颜体书法的出现,使初唐以来潇洒飘逸、端严遒劲的倾向一变为雄浑沉着、气势开张,为楷书艺术的更大发展开辟了一条新路。这是书法史上继二王以后的又一次革命。

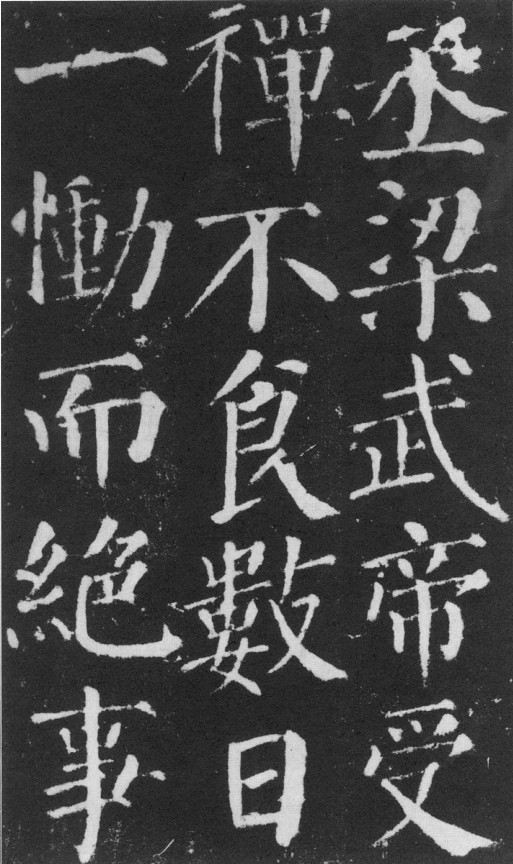

唐颜真卿自书告身局部

唐颜真卿颜勤礼碑局部

颜真卿是个勤奋的书家,传世作品至今尚存近70种,其中大部分是刻石。早期作品如《多宝塔碑》,多隶意,用方笔。《麻姑仙坛记》(以下简称《麻》)、《颜家庙碑》《颜勤礼碑》(以下简称《勤》)、《自书告身》(以下简称《告》)等中晚期作品易方为圆,基本上用篆书笔法,笔画起落分明,横细竖粗,蚕头雁尾,转折处用外拓法,提笔轻转暗过。结体从大处着眼,以拙为巧,字形外紧内松,相向居多,强调潜虚半腹,藏秀丽于质朴之中。

“潜虚半腹”是隋僧智果在阐述结构时提出的主张,归属于书法艺术形式美的内涵之一。智果言道:“画稍粗于左,右亦须著,远近均匀,递相覆盖,放令右虚。”(《心成颂》)“潜虚”,隐遁、收缩;“半腹”,中间留有空隙。这句话的意思是说,凡是外包内涵结构,方框内部点画要紧缩,不能与右边竖画相连,要留有空白,使气流相通,生机四出。方框右边要疏朗,潇洒有致;左边须稳实,虚右实左。虚与实是书法美学形式美的一个方面。

颜体是遵循潜虚半腹原则的典范。

一、框架结构左右两竖粗细变化分明,如“阁”①(《勤》)、“国”②(《告》)等字。

二、四边形结构往往有多处或至少一处不封口,如“昌”③(《勤》)、“良”④(《告》)等字。

三、框架结构即使全部封口,内部短横(竖)与右边(或左右)的长竖(或下部的横)间留有一定的空隙,以虚衬实,打破了封闭式框架的沉闷,如“四”⑤(《告》)、“闻”⑥(《麻》)等字。

四、全封闭式框架结构,内部短横不仅紧缩,还以悬针式虚收,更突出右虚,如“略”⑦(《麻》)、“百”⑧(《告》)等字。

五、框架四边点画连接处变接触面为点,点画的相搭使紧迫充盈的框架有些许的小松动,留出气流迂回的小空间,如“白”⑨字(《麻》)框架的左上与左下角,“鲁”⑩字(《告》)框架的右上角。

以上往往交叉使用,“开”⑪字(《告》)左边框架左上畅达,左下开口,右边尽管采用全封闭式,但左上角横竖间仅有极小接触点,气流同样回荡其间。颜真卿极注意黑(实)白(虚)的变化,从字外形看,尽管撑足了格子,但由于上述的安排,整字并不促迫,反而外紧内松,显得雍容大度,雄健壮实。

成熟的颜体又采用下紧下松的分割方式,如“思”⑫字(《告》)上小下大,“心”勾弯度又特大,颜体外形满格、中间豁达的特点又以另一种方式呈现在人们面前。

颜真卿喜欢书后上石,大字数尺,小字一寸见方,碑刻遗迹保存很多。米芾指出,颜真卿往往让家僮刻字,僮儿曲解主人的笔意,修改了撇捺,石刻遗墨虽多却失真,横画过细,蚕头雁尾过分做作,勾挑锋芒过露,结体有缩颈的弊病。所以米芾再三关照后学:“石刻不可学,但自书使人刻之,已非己书也,故必须真迹观之,乃得趣。”(《海岳名言》)

颜体是遵循潜虚半腹原则的典范

晚年书法老辣中微见习气

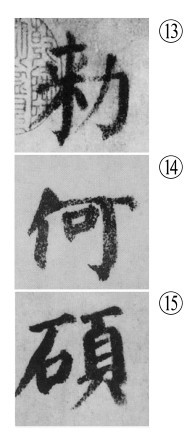

《自书告身》是颜真卿现存惟一的楷书墨迹。告身,是古代一种公文,类似后代的委任状。文官由吏部颁发,武官则出之兵部。开元二十三年,唐玄宗令宰相以下朝廷中工书法的大臣在集贤院各自书写告身,张九龄、李林甫等13位朝臣均留下告身墨迹,装裱后藏入大内。这份告身书是颜真卿在德宗建中元年(780)八月书写,依玄宗时故事,由中央政府收藏。这年,他已72岁。落墨横细竖粗,宛如青松干挺枝劲,宽绰浑厚,筋力老健。但因点画藏锋含蓄,又见秀润婉约。由于是晚年书法,在老辣中微见习气,如“敕”⑬、“何”⑭的竖弯勾或竖勾右下严重缺角,“硕”⑮字右部“页”右边长竖末端点画粗大、收束乏力。这些可以说是颜体特征的夸张或不当,以致后世有“恶札”的讥讽。学颜字的人一定要取颜的笔法而摒弃他的习气。《自书告身》为墨迹,点画来龙去脉一清二楚,为初学颜体者最适宜的临本。

唐颜真卿刘中使帖局部

唐颜真卿争坐位帖局部

《勤礼碑》,正书,颜真卿书于代宗大历十四年(779),1922年出土于西安。由于久埋土中,刀斧凿痕如新,神采奕奕,碑意雄迈清整,气势磅礴,亦为临颜体者钟情的范本之一。学写《自书告身》,了解、掌握了成熟颜体的笔法后,可继选《勤礼碑》,因为字数多。用《自书告身》笔法写《勤礼碑》,可避免石刻弊端引起的曲解。

颜真卿行草书,历代瞩目,除《祭侄稿》外,墨迹尚有《刘中使帖》。在行书《刘中使帖》中,跃然于纸上的喜悦之情与《祭侄稿》全然不同。这是代宗大历十年(775)年底或十一年(776)年初,六十七八岁的颜真卿得悉平叛胜利,饱蘸酣墨,挥笔疾书的作品。全帖纯属信手拈来,一气呵成。前20个字基本上属于行楷,还较工整。“又闻”开始的21个字完全是行草,较前段狂放、流畅。他用渴笔(枯笔)表示了自己的狂喜,以张旭大草的圆转灵活、字字相连的笔意披露了内心的舒畅和兴奋。笔道丰腴圆润,以篆入草,如锥划沙,浑然天成。颜真卿晚年精湛的艺术,在这件行书作品中得到最成熟、最完善的发挥。

《争坐位帖》亦称《与郭仆射书》,代宗广德二年(764)颜真卿行书稿。宋代真迹尚存,后亡佚,仅有安师文据真迹上石的拓本传世。此帖比鲁公其他帖更为奇特,信手自然,动有姿态。前十余行,尚屈强未舒展;第19行末“仆射指”以下开始活泼飞动;至第32、33行的“皆有等威”起更是得心应手、出神入化;结尾数行行笔已疾,意态松懈,而余兴未尽,淋漓笔墨,屋漏痕迹,更为纯熟。安氏以后,历代屡有翻刻。

除上述数种以外,颜真卿名作尚有《东方画赞》《李玄靖碑》《元次山碑》《送裴将军诗帖》等。今在广西桂林尚能见颜真卿题署正书“逍遥楼”三个大字。

颜真卿著有《述张长史笔法十二意》,这篇书论由三部分组成,前段叙述向张旭请教的过程,中段以问答式阐述张旭传授的笔法,最后讲张旭诠释的古今书法异同以及用笔精髓——当如印印泥。全文在点画、用笔、间架、筋骨诸方面有灵动又辩证的见解。

千百年来,人们醉心颜体,不单单是因颜体恢宏大节、雄健浑厚;他的忠贞,他的大义,始终是人们心中的丰碑!颜真卿人品和书品的高度统一,已成为我国书法史的典范。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法24

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法22