【钢城区文化馆】中国书法29

发布时间:2024-5-14 | 作者:

两宋意趣行书大兴

公元960年,宋太祖灭南唐,统一了中国。鉴于五代藩镇混战带来的祸患,宋王朝一开始就强化了中央集权。宋人以“收轻重敛散之权,归之公上”为首要之条,视“与人主争黔首”为大逆不道。这种立论统摄了宋人的思想。历史研究的“正统”,哲学讨论的“道统”,散文批评的“文统”,正是这种思想在各个领域的不同表现,其原则只有一个——合九州为一统。

刚进入严谨法度生活的人,企图寻求轻松与随意是十分自然的。不同于文的严谨,诗的说理,宋人可以在词、书画中尽情倾吐自己被压抑的个性,而不受非议。因而宋词作为“诗余”得到发展,书画也随之获得了新的生命,与文人结了缘。米芾强调“得自然之真趣”,东坡唱出“天真烂漫是吾师”,黄庭坚自誉“老夫之书,本无法也,但观世间万缘,如蚊蚋聚散,未尝一事横于胸中,故不捍笔墨,退纸则书,纸尽则已,亦不计较工拙与人之品藻讥评”。追求天真,反对做作;遵循古法,却又不为古法所缚,乃是有宋一代艺术家的一贯思想。

对天真烂漫的追求是知识分子肯定自我,要求还“我”本性,以笔墨的宣泄来求得心态平衡的反映。这种反映是曲折的,同时又是人真实性灵的流露。宋人书法“尚意”即源于此。

唐末到宋初八十余年,战乱肆虐,晋唐两代墨迹散失很多。宋太祖自行伍发迹,统一中原,以“杯酒释兵权”奠定了重文轻武的大宋天下,“积弱”由此成为宋王朝一大痛疸,但他本人并不重视雕虫小技的书法。太宗即位后效仿李世民,留心翰墨,命人收购、募集历代帝王前贤墨迹,于淳化三年(992)刻成《淳化阁帖》十卷。从此,宋代帖学大行。由于这部大型丛帖收进很多赝品,再加上再而三地翻刻,笔法传承链被切断。唐人尚法,有一定的客观标准;宋人尚意,失去可循之法,主观好恶成了惟一的标准。社会习俗“趋时贵书”,天下读书人一味争学天子、权贵、主考官的书法,以献媚求荣,一朝达到目的,这块敲门砖也就立即被抛弃。一方面是个人一时好恶发展成千人一面的恶习,泯灭了书法个性化的发展和智慧性的创造;另一方面是文人普遍急功近利,肯下苦功献身于书法的少得可怜。欧阳修看到“今文儒之盛,其书屈指可数者三四人”的现实,凄惶地叹息:“书之废莫废于今。”

书风如此,在北宋,尚有四大家拨开迷雾,冲破浊流,以行书为书法史翻开新的一页。但即使是四大家,重视的是能直抒胸臆的行草书,忽视的却是被唐人奉为立足之本的楷法。尚意的弊端在四家作品中已有反映。大名家如此,更不要说一般书家了。北宋末年,一个叫张商英的大官,曾闹过一场写字不识字的笑话。他作文吟诗,即时挥洒,然后让侄子誊抄。侄子看不清他龙飞风舞的笔迹,再去问他,他手持草稿看了好半天,突然冒出一句:“蠢货,为什么不早来问我!现在我也记不得了。”此事传为千古笑谈。到南宋,高宗看到书学滑坡,曾痛心地说过,到了本朝,书法真的只要能记录姓名就可以了。他也想一挽狂澜,可惜风雨飘摇的小朝廷在书学上也是回天无力。至宋末书学扫地殆尽。

与两宋并存的辽金统治者在汉化同时继承了中原的优秀文化传统,尚意尚法,步踪宋唐,帝王将相中不乏善书者。南北政权的对立与民族矛盾的激化并末使汉族与少数民族的文化交流出现断层。

蝉翼墨丰话阁帖

2003年春,在中国帖学史上是值得大书一笔的年代;上海博物馆以450万美元的代价,从美国将《淳化阁帖》存世最善本抢救回国。瑰宝入馆珍藏,一时间《淳化阁帖》热引起社会各界关注,火红火爆,实为帖学史上一大盛事。

宋朝第二位皇帝宋太宗赵光义即位后,政局稳定,有时间关注喜爱的书法艺术。他深爱二王书法,在日理万机之余,常临摹二王的行草书,直至深夜还不肯停笔。当时朝廷大臣中有个四川人叫王著的,临写二王书法既专注又媚好,太宗很赏识,便升他为翰林侍书(侍奉皇帝执掌文字书法的官员)。宋太宗向以唐太宗自居,想效仿李世民,在书坛建立万世功业。他派遣官员到民间不惜重金收购历代帝王名臣的墨迹,藏之皇宫秘阁,命王著摹写编辑。淳化三年(992)在枣木版上刻就《淳化阁帖》十卷,捶拓后分赐二府(中书省与枢密院的合称,分别执掌文武大权)的中央重臣。

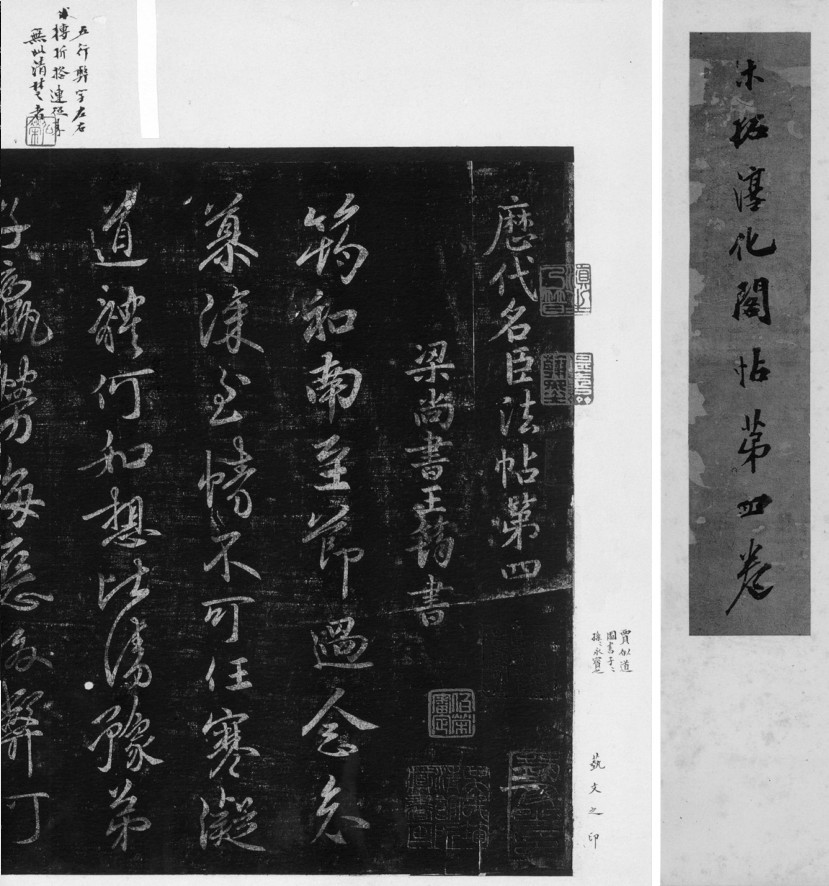

《淳化阁帖》收录的名家书法为宋皇宫秘阁所藏,所以又被称为《淳化秘阁法帖》或《官帖》,简称“阁帖”。这部汇刻本收录自汉至唐法帖,计103人420帖,共十卷。第1卷为历代帝王法帖,共9人,54帖;第2卷至第4卷集历代名臣精品,计67人,114帖;第5卷是诸家15人及无名氏存世作品,共23帖;第6、7、8三卷为王羲之书作161帖;第9、10两卷收入王献之遗迹63帖。十卷中有一半为二王法书,可见阁帖是以传承二王系统法度为主要目的的。阁帖刻成后,用内府珍藏的南唐名纸——澄心堂纸(澄心堂,南唐烈祖李昇与文臣聚会的宫殿,政令由此出。其孙李后主命匠人造纸,遂以澄心堂命名。纸质细薄光润,历代视为纸中极品,现经过高科技分析,已能复制)、李廷珪墨(李廷珪,本姓奚,南唐赐姓李,河北易县人,后迁居安徽歙州,南唐造墨第一人。所制墨坚韧如玉,纹理如犀牛角,当时与“澄心堂纸”、歙砚中上品“龙尾砚”并称为文房三宝)捶拓。祖本笔道丰厚清晰,极有神采。然刻成后仅40年,宋仁宗天圣、明道年间,皇宫内一场大火,祖版可能由此被损或被毁。从此,一度停止了赏赐,进入二府的大臣除极个别外再也得不到皇家的阁帖。以后历朝历代,翻刻本时有出现,不可计数。自明代以来,流传广、影响大的翻刻本计有:始于南宋至明清一再翻刻的泉州本;明嘉靖、万历年间,据南宋贾似道、周密等原藏本翻刻的袁尚之、顾从义、潘允亮各本,明万历四十三年(1615)上石的素府本,清乾隆三十四年(1769)内府的重模本等。

孙北海家藏初拓淳化阁帖局部

相传最早的汇帖《昇元帖》,在史籍上记录不详,而且谁也未见过原帖。而《淳化阁帖》有实物可稽,学术界已公认阁帖为我国书史上第一部大型丛帖。

由于战乱以及自然侵蚀的作用,古代文物(尤其是书画)流失相当严重。如王羲之的法书,唐太宗时尚存三千余纸;阁帖刻有161件,至今仅存数种,还是勾填本。前三百余年,大王法书骤减至二十分之一左右;后一千余年尚保留了八分之一。由此可见阁帖对中华民族引以为傲的特有艺术——书法作品的保存和传播功不可泯。后人由此可一睹前贤艺术风采并解读其精髓,诚如赵孟頫的由衷赞叹:“书法之不丧,此帖之泽也。”(《阁帖跋》)

阁帖开启了刻丛帖的风气,从官方到民间代有传人。在科学技术不发达的古代,这一举动于书艺传薪可谓功德无量。

后代对阁帖重辑、翻摹者很多,仅北宋而言,就有驸马尚书郎潘师旦的《绛帖》、丞相刘沅的《潭帖》、魏王的《二府帖》、刘次庄的《戏鱼堂帖》、徽宗建中靖国元年(1101)的《太清楼续法帖》、大观三年(1109)的《大观帖》等。南宋有高宗绍兴十一年(1141)的《绍兴国子监帖》、孝宗淳熙十二年(1185)的《淳熙阁帖》《淳熙秘阁续帖》等。明代有成祖永乐十四年(1416)周宪王朱有燉的《东书堂集古法帖》、神宗万历年间兰州肃王府的《淳化阁帖肃府本》。清乾隆三十四年(1769)内府重模。众多续刻阁帖中以《绛帖》《潭帖》《大观帖》最为知名。

清乾隆十二年(1747)出内府所藏法帖墨迹,汇刻《三希堂法帖》32卷,集古代书家134人,三百四十余帖。乾隆二十年(1755)又续刻成《三希堂续帖》4卷,摹刻精良,卷轶浩繁,堪为丛帖的精品。

除帝王、官署之外,私家刻帖也在兴起,盛行于南宋,至明清两代私人和书坊商贾刻帖蔚为大观。刻帖所选范本由前朝名家推及到一朝名臣、当代书家,出现了丛帖、汇帖、专题帖以及某一书体的汇帖等。丛帖之外,尚有摹刻某一书作的单册帖。如北宋米芾曾刻《宝晋斋法帖》,收录家藏二王及谢安三帖;南宋向若水摹刻韩![]() 胄所藏法帖成《群玉堂帖》;明代文徵明、文嘉父子两代集几十年心血就家藏精品镌刻成《停云馆帖》;董其昌摹集平生所见晋唐以来法书勒石成《戏鸿堂帖》;邢侗撰集汇刻了《来禽馆帖》。清代私家刻帖更是不计其数。刻帖大行,对后学的学习观摩的确做了一件实事。

胄所藏法帖成《群玉堂帖》;明代文徵明、文嘉父子两代集几十年心血就家藏精品镌刻成《停云馆帖》;董其昌摹集平生所见晋唐以来法书勒石成《戏鸿堂帖》;邢侗撰集汇刻了《来禽馆帖》。清代私家刻帖更是不计其数。刻帖大行,对后学的学习观摩的确做了一件实事。

阁帖始作俑,刻帖遂蜂拥。历代书法家、收藏家关注阁帖,从书作年代到书作真伪,从书作文字内容辞章到书写风格笔法都进行了考证与研究。其探索是多角度多层次多元化的,并渐见精进,终于在中国文化史上形成了一门独特的学科——帖学。

宋拓淳化阁帖第四卷阁帖存世最善本

阁帖刻就,开始了宋代的帖学大行。但倡导者宋太宗既缺乏唐太宗的学识修养,被委以重任的王著又是书家而不是鉴赏家,导致大型丛帖中收进了不少赝品,再加上以后辗转的翻刻,致与原迹大相径庭。相对于墨迹,笔法的来龙去脉十分模糊,传统一度中断。至南宋,书法甚至滑坡,后又影响到明清,生硬僵化的台阁体成为书学前进的绊脚石。这是阁帖不可不提的负面作用。至于排列次序的失误、书作重复及冠名的谬传以及个别文字的错刻,也不能不视为阁帖的一大憾事。

本次入上海博物馆珍藏的阁帖残本为第四、六、七、八四卷,其中第六卷为南宋泉州本的北宋祖本,四、七、八三卷均为北宋祖刻本,为现存传世的最善本,足称国宝。善本的回归,在上海、华东地区、全国乃至国际上掀起了帖学的新热潮。帖学的生生不息,昭示了中华民族代代积淀着宝贵的精神传统。

阁帖历经历史风雨,尚留几许谜团。譬如说:它的祖版是木还是石?王著编辑用的是临还是摹?它汇集名家书作甚为可观,何独偏偏没有颜真卿的书作?等等,有待人们拂去历史尘埃,亮出它的本来面目。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法30

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法28