【钢城区文化馆】中国书法42

发布时间:2024-6-12 | 作者:

王铎为明代画上句号,遗民狂歌当哭

崇祯十七年(1644)三月十七日,崇祯皇帝用一根衣带自缢于煤山,结束了大明的统治。李自成的大顺军进入北京,仅仅过了一个多月,八旗铁骑蜂拥入关,顺治皇帝登上太和殿宝座,清朝建立。反清武装与之抗衡了四十年。

明末清初,社会政治经济变革激烈,知识分子有的大义凛然,以身殉国;有的屈辱现实,成了新贵;有的遁迹山林,消极避世;但更多的是怀着亡国的惨痛,却又无可奈何,只好托体于词、寄身于书画,以消弭内心的不安,维持心态的平衡。王铎、傅山、石涛、朱耷、担当、宋曹是这一时期的代表人物。

继徐渭以后,搏击于创新浪潮的尚有张瑞图、黄道周、倪元璐与王铎。张瑞图已被列入晚明四家。黄、倪、王三人素有“三狂人”之称,相约精攻书法。他们置赵、董于不顾,分别从钟繇、颜真卿、王羲之入手,游弋于沉厚险厉。甲申国变,倪元璐殉国,黄道周被清兵俘获,从容就义。王铎独以降臣身份在清廷屈辱地生活了八年,但他的书法却以雄畅苍郁为晚明树立了丰碑。

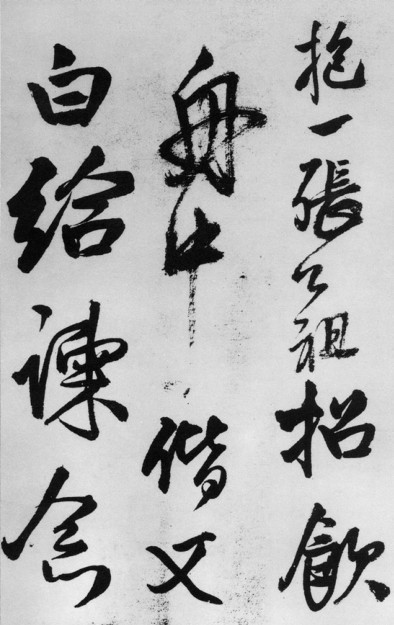

王铎,字觉斯,号痴庵,又号嵩樵,别署烟潭渔叟,河南孟津人。在明官居大学士,清兵入关,以他为礼部尚书。他强调“入帖”、“出帖”的重要性,自己作了规定,一天临习法帖,一天书写应酬诗文,日相间隔,终生不辍。经常置于案头的是《淳化阁帖》、《英光堂帖》(宋人刻米芾丛帖)。楷书以钟繇、颜真卿为师,行草游弋于黄庭坚、二王。明人写草书,常纵笔取势,王铎却能放纵也能收敛。这与他临习与创作相间、周而复始的否定之否定不无关系,这是继承与创作的动态平衡。《拟山园帖》、《琅华馆帖》、《行草墨迹》、《行草书卷》等传世作品结体错落有致,不拘一格,富有奇趣;章法则采用“雨夹雪”。他特别注重墨色的变化,轻清浓重、枯润飞白、五色斑斓,随心使唤,得心应手,为现代日本淡墨书写的鼻祖。通篇看来,或踉跄欲扑,或腾跳跃起,或雅或俗,忽静忽动,时而移挪奇变,时而整肃有序,纵横捭阖、大起大落,却又内蓄着无穷的潜力。这是剽悍雄强与小心翼翼的统一体,是美与丑的有机结合,也是他内心标榜羲献又力求摆脱二王的一种尝试。他的理念和实践是矛盾的复合体,折射了乱世中人焦虑不安、狂躁紊乱、颓唐放纵的心态。

傅山,初名鼎臣,字青竹,后改名山,字青主,山西阳曲(一说太原)人。明亡后,参加了抗清的斗争,失败后,穿朱衣,住土穴,号朱衣道人,别号真山,浊翁、石道人。康熙年间召试博学鸿词科,他托病坚辞,被地方官下令连人带床一起抬走。到了离北京城30里的地方,他以死拒不进城,显示了强烈的民族气节。康熙为笼络汉族知识分子,表现了很大的宽容,下诏免试放还,还授予他内阁中书的官衔。傅山精通医学、诗文、音律、书画、篆刻,被称为通才、全才。他先学晋唐楷法,不得要领;继临习赵、董墨迹;又复学颜真卿,篆隶楷草都写得很好。他高举“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁率直毋安排”的旗帜,态度明朗,立场坚定。当代的丑书鼓吹者把他的“四宁四毋”奉为祖宗,笔者认为,如下的理解可能会给读者有所启发:

明王铎行草诗卷局部

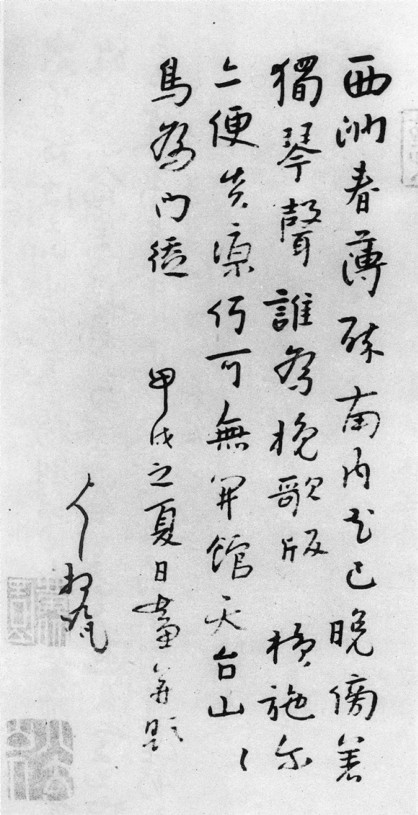

明傅山行草七言绝句

一、傅山沿绪明中晚期以来对主流书风的抨击,反对赵、董的“巧”、“媚”。

二、赵以宋皇孙而仕元,董为康熙所爱,对此傅山深恶痛绝,由薄人而鄙弃他们的书法,但对赵的笔法仍十分赞赏:“润秀圆转,尚属正脉。”傅山抨击赵、董是由与新政权不合作的叛逆思维定势决定的,有其特定的历史内涵。

三、“宁……毋……”,这是选择句式,指的是在巧、媚、轻滑、安排与拙、丑、支离、率真不可兼得的前提下,宁可选择后者,其间并不排斥其他的审美追求。

四、傅山有诗句“石鼓与峄山,领略丑中妍”,古文字系统的外拙内秀是他心中的丰碑。

明宋曹行书卷

明朱耷题画诗

五、综观傅山的书作,并未一味追求丑陋、怪诞。他的小楷《千字文》直追钟王,古拙朴茂,行书《丹枫阁记》苍劲秀逸。至于行草《七言绝句》、草书《诗轴》等,尽管蓬头垢面、满目狼藉,但藏锋圆笔透露了颜的气息;两笔用牵丝相连时第二笔起笔轻灵,随即铺毫重按,一如苏米的意韵,传统的根底还是很深的。《行书屏》运笔的生涩、颤促,结体的率意,演绎了他心灵的愤懑、颤栗。这类作品以气来抒写,是狂歌当哭式的宣泄。

宋曹,字彬臣,号射陵,又字邠臣,号耕海潜夫、杨林逸史等,江苏盐城人。入清后称病不应博学鸿词科,以诗书自娱。学前人法帖,以意临为主,掺杂了强烈的个性。书作有王铎的泼辣豪放,又旁糅了董其昌的淡泊古雅,较傅山等更精细入微。用笔随意自然,变化多端,“笔笔著力、字字异形、行行殊致,极其自然”(宋曹《书法约言·论楷书》)是他追求的“法”。传世墨迹有《临张芝、王羲之四帖卷》等。

石涛,俗姓朱,名若极,法名原济(亦作元济),号苦瓜和尚、大涤子;八大山人,原名朱统 ,改名朱耷。两人均为明宗室后人,明鼎革后削发为僧,寄情书画。石涛以隶法渗入行楷,有北碑的意趣。八大山人善用秃笔,藏锋圆笔,取侧势、逆势而归之于动态的平衡,或正或怪,淋漓尽致展示了遗民的故国黍离之恨。

担当,俗姓唐,名泰,字大来,云南晋宁人。明末出家鸡足山,法名通荷,后改普荷,号担当。书画师承董其昌,从瓣香本师到另起门户。晚年书风渗入诗学禅理,清逸恬淡,天真自然又不失傲骨与豪气,兼有董派的静韵与“三大狂人”的动趣。

回忆与思考

-明代书法的特点是什么?谈谈它的正负效应。

-明代台阁体是如何形成的?有哪些代表人物?

-试述明代的书画交易和前代“佣书”的差异。

-“吴门书派”发端于吴的原因何在?简析祝枝山与文徵明书作。

-董其昌在《画禅室随笔》中提出“貌在能合、神在能离”,从学书的体会来谈谈你的理解。

-如何从徐渭的为人来看他的书作?

-为什么说王铎的一天临习法帖、一天书写应酬诗文是继承与创作的动态平衡?

-如何理解傅山的“四宁四毋”?

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法43

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法41