【钢城区文化馆】中国书法43

发布时间:Jun 13, 2024 | 作者:

南帖北碑分道扬镳

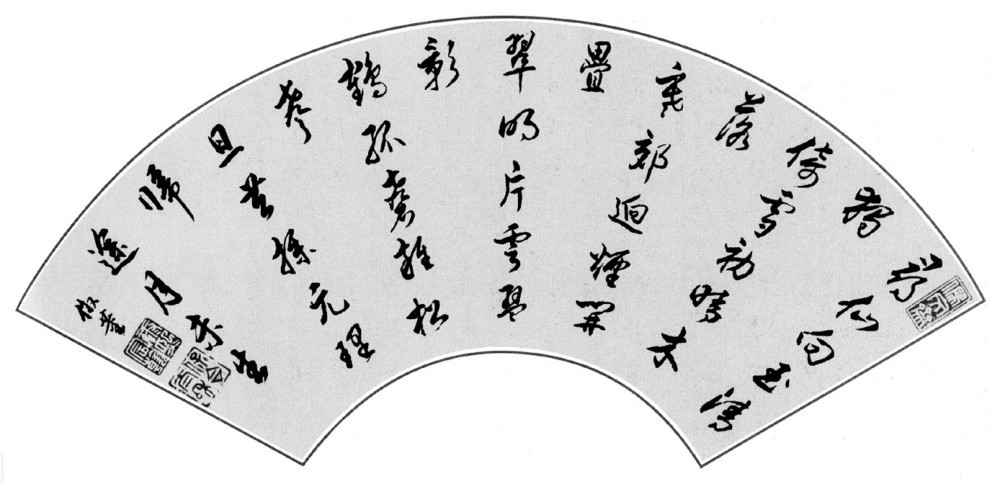

清康熙仿董其昌扇面

清朝的书法,大致分为两期:从顺治,历经康熙、雍正,至乾隆,为帖学盛行的年代;自嘉庆、道光开始,碑学萌动;咸丰、同治、光绪年间,碑学大行于天下。

清王朝建立后,承沿了旧明的典章制度,对汉族传统文化的精粹采取嘉奖、弘扬的政策,以笼络知识分子。清王朝虽定满洲文字为国家正式文字,但历代皇帝没有不习汉字的。顺治研习《黄庭经》、《遗教经》。康熙酷爱董字,明末已风行一时的董字得到新朝皇帝的青睐,身价顿时高了几倍。乾隆朝天下太平,丰润流媚的赵字为皇帝注目。全国竞以赵孟頫为师。继康熙时100卷历代书画记录评论总汇《佩文斋书画谱》问世后,32卷大型古代法帖集成《三希堂法帖》也在乾隆主持下问世了。

《佩文斋书画谱》由孙岳颁等奉敕编撰,全书从1844种相关典籍中采集而成,刊于康熙四十七年(1708),引文皆注明出处,体例完善,分类科学,为历代书画谱中最完备之作。《三希堂法帖》全称《三希堂石渠宝笈法帖》,系乾隆十二年(1747)出内府所藏法帖墨迹刻成。乾隆二十年(1755),又出内府所藏褚遂良等人墨迹,刻成《三希堂续帖》四卷。

这两部巨著,尤其是后者,精良的摹刻拓印,为后学提供武器库,推动着清初帖学的发展兴旺,但同时也造成万人一字的馆阁体的流行。据马宗霍《书林纪事》载,道光时公函文书常由十几个人分段抄写,完成后竟看不出合写的痕迹。

清初,文网的惨烈禁锢了思想。知识界乞求亡灵,转向故纸堆。嘉庆、道光以来,由于金石、文字学的盛行,知识分子热衷于对古代文物的访求、搜集。道光以欧体规范书写,唐碑兴起,开了崇尚北碑的先河。同治、光绪年间,随着列强对中国瓜分日趋严重,开矿、筑路、办厂等大型工程的兴起,古碑志、钟鼎器皿的陆续出土与流传,一条通向新的审美天地的通道已在知识分子面前打开,清代书法走上了碑学——从篆隶、北碑入手的道路。碑学的崛起,是对帖学的一种逆反与拨正,它以复古的旗帖为以伪古的帖学作主流的书坛注入了原汁原味、真古的新鲜活力。

从此,碑学、帖学各以自己的特性发展着,在中华书坛并驾齐驱,一直影响到现今。

浓墨宰相”和“淡墨探花”合奏了一曲馆阁大唱

清初至清中期百十年间,无论是步董字的后尘,还是寻赵字的蹊径,都兜不出帖学这个圈子,追求“乌(黑)、光(亮)、正(齐)”的馆阁体独霸康乾盛世。皇帝老子、王公大臣、达官贵戚中不乏这一时期主流书派的代表人物。翁方纲、刘墉、梁同书、王文治被称为“乾嘉四家”,其中刘墉较为突出。

刘墉,字崇如,号石庵,山东诸城人。官至体仁阁大学士,职位相当于过去的丞相。他年轻时临摹赵孟頫、董其昌,学得珠圆玉润,轻灵俊巧;中年改学苏、黄、米,笔力雄健,丰腴劲挺;晚年转向魏晋,于平淡古拙中见雄深雅健。他熔百家为一炉,被康有为称为“集帖学之大成者”。

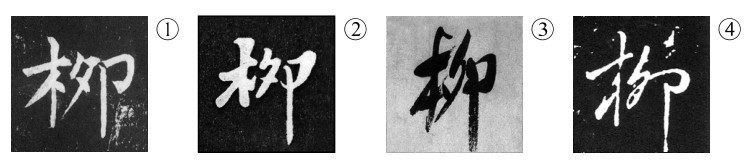

据史书记载,刘墉有两件趣事,值得玩味:刘墉学生中有一个叫戈仙舟的,是翁方纲的女婿。一次戈仙舟把刘墉的字给翁方纲看,翁方纲眉头一皱说:“去问问你的老师,哪一笔是古人的?”刘墉知道后,笑着说:“我写的是自己的书法,去问问令岳,他笔下有哪一笔是自己的?”一问一答,一招一式,个性都极强。一个亦步亦趋,一个出师入法,高低优劣立判。刘墉晚年有三个代笔的小妾,其中一个,每写到“柳”字,总被他用两条粗重的红线打个大“×”,并批上“总是不用心”。他写了米书范字,对如夫人说,要好好辨别。原来米字“柳”中间的“夕”略高于右边的“卩”,如夫人“柳”字左中右三部分上边的横画则高低齐平,像三个木偶整齐排列着。我们看看历代名家书写的几个“柳”字。柳公权的“柳”①字中“卯”的左右两部上边基本平齐,同类有苏轼《元祐三年春帖子词》②、米芾《虹县诗》③写的“柳”字。而褚遂良《枯树赋》的“柳”④则与刘墉写法相似。这些字写法虽不同,但各自显得很美观,为什么呢?原来,柳公权把“柳”字看作左右匀称结构,“木”占一半,较大的“卩”与较小的“夕”组成另一半,以大小的变化代替了高低的参差。而刘墉、褚遂良则把“柳”作三匀来安排,并以高低求得变化。刘墉从古人结构中走出来,却又囿于自己织就的传统,固守千人一面式的不变,这不能不说是个滑稽。

刘墉书作一大特点是采用浓墨,并以一、二处枯笔来点缀。他喜欢用紫毫笔,以浓墨书于蜡笺,产生乌光黑亮、饱满圆润的效果,成为馆阁体的典范,时人戏称他为“浓墨宰相”。又因墨重、笔画肥圆,招致“墨猪”之讥。但刘墉虽用浓墨,却特别注意结构的变化,四边形框架结构不封死,往往在某一角留有空白,框架内部紧缩,以半虚式出现。《行书册》中“直”、“因”等字黑白相映,枯润相辅,貌似多肉少骨,实则劲挺内敛,也饶有情趣。

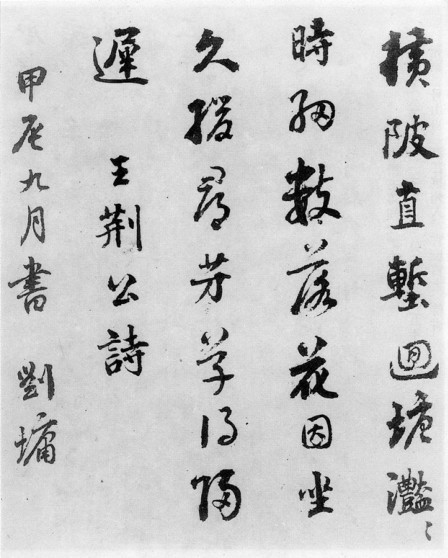

清刘墉行书册

历史往往有惊人的巧合,乾嘉年间出了一个“浓墨宰相”,又走来了一位善用青黑色淡墨书写的探花郎。以“淡墨探花”配“浓墨宰相”,如红花绿叶,一时传为书坛佳话。

王文治,字禹卿,号梦楼,江苏丹徒(今镇江)人。他30岁中进士,名列一甲第三名探花。少时受赵、董影响,以后广学李北海、米芾,晚年学南宋张即之,常用“数行淡墨写筠笺”(《梦楼诗集·南诏初集》)。他采用的淡墨是指用松烟墨磨就青淡的墨色,并不是墨分五色“焦、浓、重、淡、清”中的淡。青淡的墨韵、飘逸疏朗的章法确使人享受到风神潇洒、秀韵天成的清雅美,但骨格清纤,失去了庄重之美。

浓墨、淡墨是两种不同的审美情趣。通观古代书法,宋以前以浓墨为主。苏轼深爱浓墨的艺术效果,把它比喻为小孩子的眼睛:乌黑圆溜,闪亮有神,勾活了孩童内心的天真与纯洁。黄庭坚常用一池淡墨来抒写潇洒秀逸的书风。发展到王铎,浓淡墨相映,发挥得淋漓尽致。浓墨、淡墨虽有魄力与风神的差异,但无所谓好坏、雅俗之分,运用得宜,自然天成,都可称为佳作。

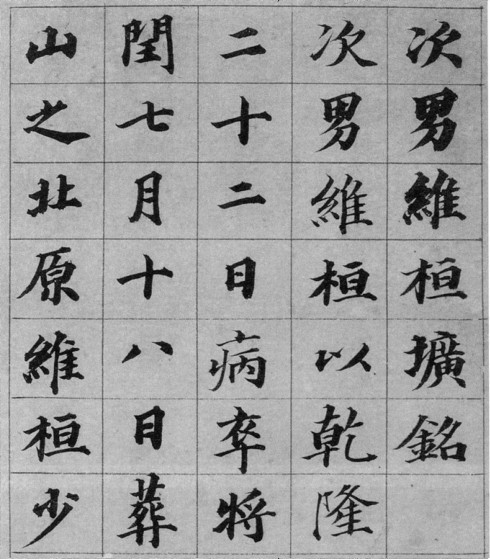

清王文治次男章维桓圹铭局部

清郑簠隶书墨迹

无论是刘墉的浓墨还是王文治的淡墨,都走在馆阁体的独木桥上。桥上千军万马,尘土滚滚,前后还有蒋衡、张昭、永瑆、铁保、钱沣、重光、何焯、钱坫等人。

当时,游离于馆阁体,关注隶书的有王时敏、朱彝尊、郑簠,他们被称为“清初三隶”。王时敏,字逊之,号烟客、西庐老人等,江苏太仓人。隶书师《受禅碑》《夏承碑》,体势方劲,笔力圆遒,榜书八分被誉为“近世第一”(清秦祖永《桐阴论画》)。朱彝尊,字锡鬯,号竹 ,浙江秀水(今嘉兴)人。清初词学大家,为浙西派的首创者。他的古隶笔意秀劲,韵致超逸。郑簠在三人中成就最高。他字汝器,号谷口,江宁上元(今属江苏南京)人。他以真、行,间以篆法渗入《曹全碑》、《史晨碑》等诸碑,变化肥瘦、夸张结体,常有惊人之笔。他的书轴打破了自中唐以来隶书渗入楷法所造成的板滞生硬的积习,亲近汉隶的灵动。但由于矫枉过正,轻巧有余而拙朴不足。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】中国书法44

- 下一篇: 【钢城区文化馆】中国书法42