【钢城区文化馆】明清名画10

发布时间:Dec 10, 2024 | 作者:

搜尽奇峰打草稿—石涛《搜尽奇峰打草稿》

《搜尽奇峰打草稿图》卷,清代,石涛作,纸本,墨色,纵42.8厘米,横285.5厘米,现藏于北京故宫博物院。

石涛是一个对清以来的绘画史极具影响、而又极受争议的人物。一方面他在画坛被摹古画派笼罩,画家的创新活力渐遭销蚀的时代,金鸡孤鸣,唱出一片新天地。但同时,他矛盾、怪诞的性格—身为明宗室后裔,为逃生而出家,却又两次恭接清帝圣驾;既已出家为僧,却又媚走于权贵间,以求荣华;以“僧人”面世,却又无心研究佛典;写了《画语录》,标新立异,却又在晚年大加删改为《画谱》,将往日的锋芒一概抹去,复归守旧故道,让后人感觉迷惘的同时,又惊叹他的才华。

《搜尽奇峰打草稿》

恣肆奔放,凝重饱满

作为一位职业画家,石涛是一位高产的画家。他的画苍郁浑厚之中蕴含着淋漓恣肆的气韵,这和他的经历与性格多有相通。从他四处游历、亦禅亦道的经历来看,禅道思想对他的绘画审美影响是显而易见的。禅,直指本心顿悟成佛,明心见性去妄存真,超越理念而重直觉,斩断思虑留意当下。而老庄道家美学的特点,强调本体的虚无与混沌,主张人性放达,追求超然脱俗的人生境界。受到禅道思想影响,中国文人作画,并不太关注客观现实,更追求自我灵性的张扬,自然物象在他们的眼里与画中,变得虚无缥缈。特别是水墨画,以黑白两色,兼得众彩,即使留白,也“无中生有”,形成妙不可言的审美体验。这种影响,在《搜尽奇峰打草稿》中,得到了很好的诠释。

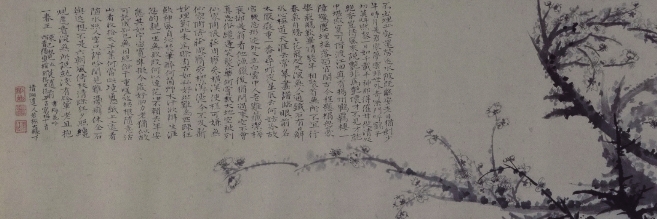

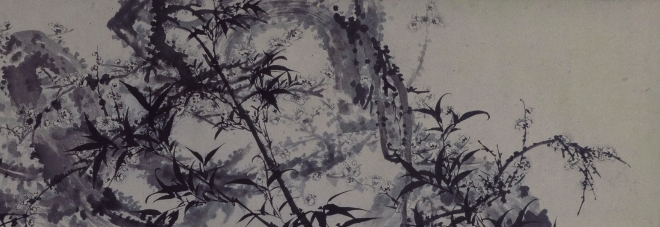

石涛《梅竹图卷》

“搜尽奇峰打草稿”,多么磅礴而又有重量的题目。此图作于康熙三十年(1691年),正是石涛北游京城期间,是他画中之精品。图上以其独特的隶书题写了“搜尽奇峰打草稿图卷”9个字作引首。此图完美地体现了石涛所总结出的“三段两叠”式山水构图程式。画卷中,一条小溪分隔两岸,石壁耸峙,群山巍峨。云雾缭绕,潺湲河流上有小桥连接,小船上有人正悠然垂钓。至画面中段峰回路转,樵径曲折,茂密的树林中,有村舍瓦屋掩映,主客二人相谈甚欢。画卷的后段,江面渐渐开阔,水流潆洄,一带江水,悠然而逝。坡岸上,有高士席地而坐,水中有舟载客而来:“噫吁兮,微斯人乎,吾谁与归?”

整张画以细笔层层勾皴,由淡而浓反复渲染,尤其是“苔点”的运用,经由干、湿、浓、淡,反复叠加,如同雨借风势,磅礴细密。自然山川的豪放郁勃之势,结合石涛的真情实感,过往的种种经历,得意、失意、无奈、悲愤,在这不大的篇幅中,通过一笔一墨,淋漓尽致地立在纸上,抒发着强烈的爱与憎。

画完这张画的第二年,石涛离开北京,此后一直定居扬州,以卖画为生。与沈周一样,作品中既有精品力作,也有应酬之作。清代中后期,随着商品经济的繁荣,书画作伪层出不穷,并且形成了地域性特色,如“苏州片”“扬州片”“湖南造”“北京后门造”等,其中有些人就专门伪造石涛画作。其中有位名为詹步青的作伪高手,所仿造的石涛晚年的粗笔山水几乎可以乱真。此外,以张大千伪造的石涛画作最与众不同,伪笔法而不伪画形,信笔而出,与真迹十分相类。不仅如此,张大千对石涛落款钤印特点也做过精心研究,再加上一套细致的作旧方法,其所伪造石涛画作,从画、款、印到纸墨气息都极相似,也骗过了许多鉴赏家。不过张大千笔力不如石涛厚重,线条也较光滑,这是不同之处。

石涛伪作之多、手法之精,民间所藏石涛伪品无从统计,且多为次品。由于历史原因及国内研究的匮乏,石涛的部分赝品还被收录在一些图录中,成为这些赝品售以高价的通行证。近年来,拍卖场上的石涛赝品也是屡见不绝,以山水题材居多,偶有人物伪作出现。

苦瓜和尚,颠沛人生

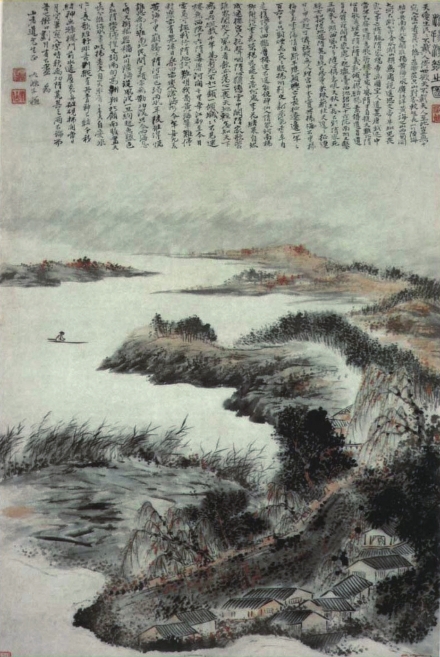

石涛《淮扬洁秋图》

石涛生于明朝末年,15岁时,明朝灭亡,父亲被唐王捕杀。国破家亡,石涛被迫逃亡到广西全州,在湘山寺削发为僧。而后颠沛流离,辗转于广西、江西、安徽、江苏、浙江、陕西、河北等地,晚年才定居扬州。他带着内心的矛盾和隐痛,创作了大量精湛的作品。最为人推崇的,是他画中那种奇险兼秀润的独特风格,笔墨中包含的那种淡淡的苦涩味,一种和苦瓜极为近似的韵致。他用世人皆知又让人费思的古怪别号:苦瓜和尚,瞎尊者。“苦瓜”何解?石涛双目明亮,又何以称“瞎尊者”?较流行的说法是:苦瓜者,皮青,瓤朱红,寓意身在满清,心记朱明;瞎尊者,失明也,寓意为失去明朝。失明之人,岂有不想复明之理。他的出家更多的只是一种政治姿态,石涛的性格中充满了“动”的因素,因而他身处佛门却心向红尘。康熙南巡时,石涛曾两次接驾,并山呼万岁,并且主动进京交结达官显贵,企图出人头地,但权贵们仅把他当作一名会画画的和尚而已,故而功败垂成。因此他是在清高自许与不甘岑寂之间矛盾地度过了一生,好在他聪明绝顶,巧妙地把这种矛盾发泄到他的画作之中,所以他的作品纵横排闼、闪转腾挪,充满了动感与张力,这也正是他异于常人的高明之处,也是他作品呈现瑰奇特点的原因所在。

石涛生活上较得意的时期,是康熙帝玄烨两次南巡被两度召见,这是他最感荣耀的大事。这两次召见,可能对他的画艺也产生了一定的影响,因为在一些作品中反映了石涛被召见后意气风发的情感。清圣祖玄烨的第一次南巡在康熙二十三年,岁在甲子(1684年),当年11月,圣驾驻跸南京,曾至名刹长干寺巡幸,时石涛正挂锡该寺,欣逢其会,即与长干寺僧众一起恭迎接驾。5年后,康熙二十八年(1689年),石涛再次于扬州平山堂恭迎圣驾,康熙帝居然还当众呼出石涛之名,这不能不使石涛受宠若惊,倍感荣幸。为纪念这一难忘时刻,石涛特作《客广陵平山道上接驾恭纪》七律二首,诗云:“无路从容夜出关,黎明努力上平山。去此罕逢仁圣主,近前一步是天颜。松风滴露马行疾,花气袭人鸟道攀。两代蒙恩慈氏远,人间天上悉知还。”“甲子长干新接驾,即今已一路当先。圣聪勿睹呼名字,草野重瞻万岁前。自愧羚羊无挂角,那能音吼说真传。神龙首尾光千焰,云拥祥云天际边。”诗中语句感情真切,既有对皇上的感恩戴德,又对恭迎接驾这件事颇感得意。与此差不多同时,石涛神采飞扬地挥毫绘制了一幅《海晏河清图》并题了如下诗句:“东巡万国动欢声,歌舞齐将玉辇迎。方喜祥风高岱岳,更看佳气拥芜城。尧仁总向衢歌见,禹会遥从玉帛呈。一片箫韶真献瑞,风台重见凤凰鸣。”画中款署“臣僧元济顿首”。从中可以看出此时的石涛不仅为两次面君而感荣耀,而且已以新朝属臣为荣了。

康熙二十八年(1689年)秋,石涛到了北京,结交了不少上层官吏,如大司马王骘、大司寇图公、辅国将军博尔都等,并与博尔都结为挚友。结交这些上层人物,应酬绘画是必不可少的,于是石涛的一批新作随之问世,不少官吏得到他的新作。其中给博尔都画得最多,不乏精工之作,如和王原祁合作的《竹石图》就是专为博尔都所作。作为挚友,博尔都也对之有回报,他曾作《赠苦瓜和尚》七律一首,诗云:“风神落落意忘机,定里钟声出翠微。石火应知着处幻,须眉果是本来非。坐标海月群心悦,语夹天花百道飞。高步自随龙象侣,惟余元度得相依。”可以想象,新的游历和交往,大量新作品的绘制,石涛画艺的提高也是必然的。石涛在广泛的交友活动中,不断地向同时代的画家学习,凡能为我所好,为我所用的笔墨技法都虚心采撷,兼收并蓄。在南京时,他就结交了梅清、龚贤、程邃、髡残等,在北京与王翚、王原祁等亦十分投契,常在一起切磋画艺,从而使他在当时和回扬州后创作了不少气势恢弘、深厚严谨的精心之作。凝炼的风貌中一股刚健之气溢幅而出,诚如王原祁评语:“海内丹青家不能尽识,而大江以南当推石涛为第一,予与石谷皆有所未逮。”

北京之行是石涛人生的转折点,在绘画艺术上,他得到了很大提高,但并未达成入仕的愿望。原先石涛是抱着欲向“皇家问赏心”的愿望北上的,他曾以为康熙帝也礼佛,能像顺治帝礼待旅庵那样礼待他;原先以为京城的权贵也礼贤,能像伯乐荐举千里马那样荐举他,然而他的这些愿望最终彻底落空。在京期间,他受人之邀,频频出入王公贵族的高第深宅,吃喝之余,须投挑报李,得写画回敬主人,赋诗美言主人。虽然结交的达官贵人不少,但真正能体察他心思的屈指可数,他终于明白自己在京城社会舞台上所扮演的角色,在一丝苦笑中吟出了如下凄楚哀婉的诗章:“诸方乞食苦瓜僧,戒行全无趋小乘。五十孤行成独往,一身禅病冷于冰。”诗中道明他在京城的社交舞台上,充其量只是个“乞食”者而已!上层人物只把他当作画匠,这使他感到很失望。康熙三十一年(1692年)秋,51岁的石涛买舟南下,与他相交颇深的博尔都等至码头送行,至冬日石涛回到扬州,从此定居当地。自回到扬州后,石涛一心投身于艺术创作,这期间是他绘画艺术达到炉火纯青的阶段,其绘画风格由中年较繁富、清逸转向沉雄、朴实。直至康熙四十六年(1707年)病故。

纵观石涛生前身后世界,两百余年来,后人对其的追捧与争议一直未有停歇。就近现代名家、大家来讲,扬州八怪、张大千及傅抱石都是非常之“石迷”。

- 上一篇: 【钢城区文化馆】明清名画11

- 下一篇: 【钢城区文化馆】明清名画09